Реферат: Природа экономического кризиса в России (конец 80-90 гг.)

Методы исследования: анализ методических трудов по теме исследования; сравнительно-описательный, классификационный.

Полученные результаты: рассмотрена природа экономического кризиса в России в конце 80 – начале 90 годов.

Область применения: на предприятиях, в учебных заведениях при углубленном изучении экономической теории.

Курсовая работа состоит из введения, основной части, заключения, списка использованных источников и приложений.

1. ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА В РОССИИ

1.2. Определение инфляции, её причины

Превышение количества денежных единиц, находящихся в обращении, над суммой товарных цен и появление в результате этого денег, не обеспеченных товарами, означает инфляцию. Она приводит к росту цен на товары (явному или скрытому). Поэтому индекс цен - один из главных и наиболее наглядных показателей наличия или отсутствия инфляции, ее глубины. Инфляция может вызываться разными факторами. Это и выпуск излишнего количества денежных единиц, и отставание производства товаров от роста платежеспособного спроса, и поступление на рынок товаров, не пользующихся спросом.

Инфляция - это переполнение финансовых каналов бумажными деньгами, что приводит к их обесцениванию. [19, с. 43]

Инфляция - это денежное явление, но она не ограничивается обесцениванием денег. Она проникает во все сферы экономической жизни и начинает разрушать эти сферы. От нее страдает государство, производство, финансовый рынок, но больше всех страдают люди. Во время инфляции происходит:

1. Обесценивание денег по отношению к золоту;

2. Обесценивание денег по отношению к товару;

3. Обесценивание денег по отношению к иностранной валюте.

Инфляция - это повышение общего уровня цен. Это конечно не означает, что повышаются обязательно все цены, даже в периоды довольно быстрого роста инфляции некоторые цены могут оставаться относительно стабильными, а другие падать. Одно из главных больных мест - это то, что цены имеют тенденцию подниматься очень неравномерно. Одни подскакивают, другие поднимаются более умеренными темпами, а третьи вовсе не поднимаются.

Причину инфляции нужно искать в трех видах монополий:

1. Государственная монополия на эмиссию денег;

2. Профсоюзная монополия;

3. Монополия крупных фирм на определение цены и собственных издержек.

Эти три вида монополий связаны между собой и каждая из них может нарушать баланс спроса и предложения. [13, с. 10-11]

Причины инфляции могут лежать и вне государства, их нужно искать в мировой торговле тоже.

Традиционно изменения в уровне цен объясняются избыточным совокупным спросом. Экономика может попытаться тратить больше, чем она способна производить. Производственный сектор не в состоянии ответить на этот избыточный спрос увеличением реального объема продукции, потому что все имеющиеся ресурсы уже полностью использованы. Поэтому этот избыточный спрос приводит к завышенным ценам на постоянный реальный объем продукции и вызывает инфляцию спроса. Суть инфляции спроса иногда объясняют одной фразой. "Слишком много денег охотится за слишком малым количеством товаров".[13, с. 12]

1.2.Причины российского кризиса конца 80-90 годов

В процессе экономической трансформации в России в 90-е годы все основные институциональные и системные реформы, связанные с переходом от командной экономики к рыночной, проводились медленно, непоследовательно, а иногда даже обращались вспять. Это относится, например, к темпам либерализации цен, политики обменного курса и торговли (как внутренней, так и внешней), реформам законодательства, созданию современной налоговой системы, рационализации социальных расходов, введению эффективной процедуры банкротства и ликвидации убыточных отраслей и видов деятельности. Не удалось серьезно демонополизировать и раздробить отраслевые структуры, унаследованные от прежней командной системы. Приватизация главным образом с использованием ваучерных схем почти полностью контролировалась работниками и управленческим персоналом предприятий ("инсайд ёрами"), что позволило выжить и продолжить свою управленческую деятельность большинству "красных директоров". Россия результативно начала денежную стадию приватизации. Однако это не помогло создать действительно конкурентоспособный частный сектор, работающий в соответствии с принципами рыночной экономики из-за недостаточной открытости и "прозрачности" приватизационного процесса, что привело к образованию огромных конгломератов, принадлежащих узкой прослойке финансовой олигархии, фактически контролирующей российскую экономику и политическую жизнь. [13, с. 14-15]

То же относится к коммерческим банкам и другим финансовым учреждениям. Внешне их развитие выглядело весьма привлекательно, но в действительности российские банки не соблюдали элементарных критериев надежности и были высококоррумпированными, больше напоминая азиатские, нежели западные, банки.

1.3. Специфические источники инфляции в Российской экономике

Признавая действие в России ряда традиционных механизмов инфляции, мы бы хотели сосредоточиться на рассмотрении ее специфических источников. Начнем с краткого перечисления особых условий, в которых были начаты реформы.

В централизованной экономике с конца 80-х годов значительно усилилось развитие «подавленной» инфляции. Толчок этому дало частичное ослабление регламентации формирования и использования предприятиями своей прибыли. В результате их доходы стали расти за счет сокращения доходов бюджета. Особенно большое перераспределение произошло в 1991 году в результате борьбы за контроль над экономикой между российскими и союзными органами власти. Верховный совет и правительство России предоставляли тогда широкие налоговые льготы предприятиям, переходившим под их юрисдикцию, в результате чего резко увеличился дефицит союзного бюджета. [13, с. 16-17]

Усиливалась несбалансированность потребительского рынка. Соотношение между расходами населения (без учета сбережений) и его текущими доходами упала с 87,4 в 1990 году до 79,2 процента в 1991 году. Первоначальный толчок инфляции был дан единовременной либерализацией цен с начала 1992 года, когда не имеющие рыночного опыта предприятия в первый же месяц повысили цены в среднем в 5 раз. Поскольку рост заработной платы при этом почти вдвое отставал от роста потребительских цен, а общая денежная масса повышалась еще медленнее, резкое падение спроса стало одной из главных причин сокращения производства.

Незадолго до начала экономических реформ началось снижение объемов добычи в нефтегазовом секторе, который в значительной степени компенсировал неэффективность других секторов. Если в 1985 году добыча нефти составляла 542 миллиона тонн, то в 1991 году она упала на 15 процентов (до 462 миллионов тонн). В конце 1991 года произошел распад СССР, сопровождавшийся нарушением многих производственных связей. В течение нескольких последующих лет заключались межправительственные соглашения о взаимных поставках важнейших видов продукции, однако они охватывали лишь небольшую часть кооперации, развивавшейся в Советском Союзе безотносительно к республиканскому делению. Незадолго до того прекратил свою деятельность Совет экономической взаимопомощи, в рамках которого прежде происходила значительная интеграция рынков социалистических стран. Перечисленные обстоятельства внесли дополнительный вклад в сокращение производства. Последовавший спад в свою очередь стал одним из генераторов инфляции.

Важнейшее значение для формирования последующих инфляционных процессов имел характер российской экономики, сложившийся к началу реформ. Одну из главных ее особенностей можно назвать «нерыночной» структурой производства. Под этим мы понимаем диспропорциональность, удаленность стартового распределения ресурсов от конкурентного равновесия. В рыночной экономике постоянно идут процессы ликвидации нерентабельных фирм и возникновение новых, распространение технических нововведении на всю отрасль и т.д. За счет этого разброс в нормах рентабельности предприятий одной отрасли остается ограниченным. Исключение составляют добывающие отрасли и сельское хозяйство, где различия в рентабельности определяются природными условиями и рассматриваются экономистами как дифференциальная рента. [14, с. 3-5]

В административной системе колоссальная дифференциация характеризовала и предприятия обрабатывающей промышленности. Так, рентабельность предприятий электротехнической промышленности СССР в середине 80-х годов охватывала диапазон от 50 до 230 %. Подобное положение достигалось за счет централизованного перераспределения финансовых ресурсов. Не меньшее значение имело и распределение материальных ресурсов в соответствии с «приоритетностью» секторов экономики. В результате современное оборудование, наиболее качественный металл и лучшие кадры руководителей направлялись в военно-промышленный комплекс и тяжелую промышленность в ущерб легкой, пищевой, сельскому хозяйству. В плановом хозяйстве сосуществование предприятий и секторов с резко различающейся эффективностью обеспечивалось широкой системой «нерыночных» механизмов, включавшей цены, не учитывающие спрос и предложение, различные виды дотаций, поддержку «планово-убыточных» предприятий и т.д. В условиях перехода к рыночной экономике, предполагающей выравнивание цен, межотраслевая и внутриотраслевая дифференциация эффективности производства оказывается мощным фактором, вынуждающим убыточные и низкоэффективные предприятия сохранять высокие темпы роста цен на свою продукцию (отраслевые цены формируются на уровне предельных издержек).

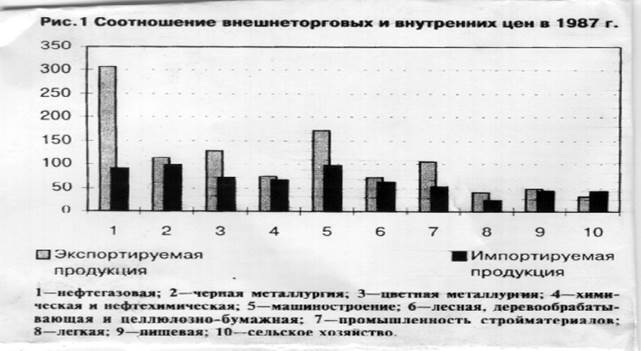

Другой важный источник инфляции мы видим в исходных диспропорциях внутренних и мировых цен. Сложившиеся в рамках административной системы цены имели существенные перекосы: энергия и сырье были сравнительно дешевыми, а продукция обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства - дорогими. В первую очередь это было обусловлено низкой общей эффективностью нашей обрабатывающей промышленности при измерении затрат и выпуска в мировых ценах. К этому добавлялась описанная выше целенаправленная политика «дискриминации» неприоритетных отраслей, усугублявшая отставание потребительского сектора. [14, с. 6-8]

Рис. 1.

Относящиеся к 1987 году оценки Госкомстата РФ соотношений внутренних и внешнеторговых цен дают в целом сходную картину при сравнении и по кругу экспортируемых, и по кругу импортируемых товаров (см. рис.1). При этом важны не абсолютные значения (обменный курс рубля весьма заметно отличался от его покупательной способности), а их различия по секторам.