Доклад: Культура и экономика: поиски взаимосвязей

В этом отношении в близких к нам природных условиях находится Канада,- Колеблемость урожайности в ней такая же, как и в России, но абсолютный уровень урожайности там больше в 1,6 раза при значительно меньшем населении. В других странах абсолютная урожайность также больше, чем в России: во Франции -в 1,5 раза; в США - в 2 раза; в Германии - в 3,9 раза, в Великобритании - в 4 раза. Уровень колеблемости урожайности в этих странах достаточно близок и находится в диапазоне 1,36-1,44 [8].

Из этих сопоставлений видно, что российское земледелие центральной полосы изначально развивалось по существу в катастрофических условиях, что не могло не отложить своего отпечатка на массовую русскую культуру. Думаю, что именно в этих особенностях кроются первопричины таких уникальных черт русской культуры, как способность к мгновенному бескомпромиссному переходу от "минуса" к "плюсу", от зла к добру. Стремление к взаимопомощи и коллективной организации соседствует с непримиримым чувством порицания индивидов, вырвавшихся "из общего стада", а генетически въевшаяся на этой основе наиболее видная на поверхности отрицательная черта - всепроникающее чувство взаимной зависти, подтачивающее и съедающее лучшие достижения и прогрессивные начинания. Непостоянство природных условий, обеспечивающих пропитание, неадекватность вложенного труда его результатам породили естественное в таких экстремальных жизненных условиях желание отдаться во власть сверхъестественных сил и обстоятельств (лежать на печи и ждать от Бога милости). Да и сама распространившаяся на Руси ортодоксальная религия раннего-христианства - православие удачно закрепила и духовно институ-циализировала основы формирования уникальной российской коллективной психологии.

В исторической науке до конца не решен вопрос, почему центром формирования русского народа стала неудобная для стабильного пропитания континентальная центральная полоса. Обсуждая эту проблему, Ю. Жуковский в начале XX столетия делает следующие выводы:

- население исторически концентрировалось в полосе чернозема шириной в 350-700 км; чем дальше на восток, тем чернозем становится богаче гумусом (Симбирск -19%, Саратов - 10%, Белгород - 5,8%, Ряжск - 5%, Белая Церковь - 3,5%, Екатеринослав - 3,2%, Конотоп - 2,5%, Киев - 1%);

- оставалась все еще более заселенной по сравнению с восточной западная часть, несмотря на наличие на востоке более плодородного свободного чернозема:

- главная причина перемещения населения в зоны неустойчивого земледелия состоит в том. что на сравнительно новых (против киевских и новгородских земель) территориях легче было вводить централизованные порядки управления, поэтому центром объединения оказалась Москва [9].

Эти идеи дискуссионны, ибо на московских и близлежащих землях издревле жили славянские и финно-угорские племена. Парадокс заключается в том, что, видимо, то древнее население занималось не земледелием, а охотой и собирательством. Да и сейчас на северных территориях России (особенно в Сибири и на Дальнем Востоке) слабо прививается земледелие. К этому следует добавить, что исторически климатические условия в Центральной России носили волнообразный характер. И, может быть, в период очередного потепления и начался процесс перехода к земледелию, на другом же витке потепления климатические и политические условия совпали, и на этой базе сформировалось централизованное русское государство. Конечно, это гипотеза, но как иначе объяснить концентрацию населения в неудобной для пропитания зоне? Вообще, немаловажным фактором при историческом сопоставлении хода российской и европейской истории можно признать существенное запаздывание в массовом переходе к пахотному земледелию и распространению письменности.

Поразительно, что климатические и почвенные условия для земледелия асинхронны и важную роль в истощении черноземов сыграла хищническая эксплуатация человеком плодородных почв. Природные черноземы в большей части губерний к началу XX столетия были загублены человеком и пришлось заново создавать гумус с "-."помощью естественных и искусственных удобрений. В Западной Европе, несмотря на стандартный уровень колеблемости урожайности, в почву вносилось в десятки раз больше удобрений, чем в России. В добавление к высказанной ранее гипотезе формирования централизованного государства в центральной полосе России выскажу идею, что истощение черноземов в комплексе с набегами кочевников и удельной княжеский враждой могло подстегнуть возвращение на новых территориях к архаическому подсечному земледелию, которое в принципе могло быть самодостаточным только в условиях низкой населенности.

Центральные области исторически были лесисты. Все постройки делались из дерева. По статистике Российского общества страхования от огня, вся сельская Россия выгорала в среднем раз в 30 лет. Поэтому помимо неблагоприятных климатических условий для земледелия в культуру постоянно добавлялась компонента имущественной неустроенности, бессмысленности накопительства, ибо все поглотит либо неурожай, либо пожар. Например, в начале XIX века С. Чернов среди причин бедности крестьян называл пожары, падеж скота, лишение всего имущества, худое состояние земли [10]. Только с развитием земсквго управления в последней трети XIX века стали более активно поднимать вопрос о необходимости создания резервных фондов продовольствия на случай неурожая.

О размерах массового голода населения свидетельствуют данные упомянутого выше исследования Першина: доля населения Европейской России, имевшего менее 500 г пищевых веществ на человека в сутки, составляла в 1891 году 25,7%; в 1898 году - 9,7%; в 1901 году - 6,6%; в 1906 году - 17,3%: в 1911 году - 14,9%; в 1915 году - 8,3% [б]. В среднем за эти 25 лет жестоко голодало 5% населения. При этом за рубеж вывозилось не менее 20% урожая зерновых. Вот тот "рай" России Николая II. о котором иногда пишут сегодня. Особенно показательны в этом отношении плохо известные факты о том, что особенности российского менталитета привели в годы столыпинских реформ к настоящей гражданской войне: крестьяне воевали главным образом не с помещиками, а между собой. По данным Першина, в 1907-1909-х годах было 70,9% поджогов помещичьих усадеб, в деревнях - 29,1%, а в 1910-1913 годах положение кардинально изменилось, ибо помещиков подожгли лишь в 32,5% случаев, а крестьян - в 67,5%[6]. Война прошла через душу крестьянина, через его культуру, когда в общинах стали выделяться на хутора и отруба более состоятельные слои.

В связи с этим можно добавить, что наибольшего экономического развития царская Россия достигла в 1916 году, а не в 1913 году, как это было принято считать эа все годы советской власти: в 1913 году мы действительно достигли максимума по сбору зерновых и удельной урожайности. По промышленному же производству максимум был отмечен в 1916 году. Об этом свидетельствует индекс роста промышленного производства в неизменных ценах: если принять уровень 1913 года за 100, то индекс 1914 года составляет 101, 1915 года -.114, 1916 года - 121; спад произошел в 1917 году-77.

Падение экономического потенциала началось одновременно с революцией в 1917 году и достигло наибольшей глубины в 1920-1921 годах. В свете этого становится ясно, что революция в крестьянских и солдатских массах прошла в действительности не под идеологическими знаменами, как мы учили в школах, а по совершенно тривиальному мотиву - дозволенности с оружием разграбить все, что возможно. Иначе нельзя объяснить, как можно было повернуть солдат после трех лет пребывания и окопах снова на вооруженную борьбу. Молодежь с крестьянской психологией, с винтовками и пулеметами грабила, крушила, убивала, а интеллигентная верхушка большевиков-революционеров создавала культурную идеологическую оболочку под эти действия. Только примерно после полугода такого разгула новая власть взяла под контроль движение масс, создав систему военного коммунизма. Эти "наработки" были использованы затем во времена сталинского террора. Значит, архаичный крестьянский менталитет удобно использовался не только для завоевания власти, но и в дальнейшем.

Интересно, что идея "черного передела" земель (распределение всех пригодных сельскохозяйственных угодий между крестьянами по числу едоков) возникла в России до проникновения туда идей марксизма. Иными словами, идеал первобытного коммунизма стойко воспроизводился в недрах российской культуры. Вот почему сравнительно небольшой партии большевиков было так легко завоевать власть. Думаю, идеал этот не изжит и сегодня, иначе чем объяснить массовые поджоги и грабежи фермеров наших дней. Крестьянский дух, крестьянская психология, выросшая в укстремальных условиях колеблемости урожайности и приведшая к объединению коллективных усилий в борьбе с такой природной бедой сначала в общине, а затем в колхозе, отторгают попытки проникновения в такую культуру индивидуальной инициативы и возможного имущественного неравенства. Это важнейшая сторона российского менталитета, которую нельзя не учитывать в разного рода программах.

Мне могут возразить, что сегодня ситуация вроде бы принципиально изменилась: теперь в городской местности живет 73% населения, а из оставшихся в сельской местности 27% по меньшей мере половина работает в городах и рабочих поселках. Тем не менее думаю, что вот эти 13,5% населения все еще прочно держат культурные устои, не давая по-настоящему проникнуть рыночным отношениям в сельское хозяйство. Более того, очевидно, дело не только в этих 13,5%, ибо и население в городах -бывшие крестьяне или дети крестьян в первом, максимум втором поколении. В городах сложилась поэтому псевдогородская культура, а формальные показатели урбанизации, по которым мы стоим в одном ряду с самыми урбанизированными странами мира, не отражают действительной картины. По моим подсчетам, комплексный показатель не формальной, а реальной урбанизации в России в 2 раза меньше. Поэтому рыночным новациям в сельской и городской местности противостоит примерно половина населения, а не 13,5%. Это уже большая сила, которую невозможно просто сбросить со счетов.

Следует также заметить, что центры тяжести населенности и сельскохозяйственных угодий России за последние 300 лет монотонно перемещались от окрестностей Москвы на восток в район средней Волги и далее в Уральскую область Казахстана. Поэтому негативное действие исключительной колеблемости урожайности на Среднерусской равнине в какой-то степени компенсировалось перемещением центра совокупной житницы страны в районы с другими климатическими условиями. Этому в немалой степени способствовало развитие транспорта, особенно железнодорожного.

В данной связи появляется соображение о целесообразности перепрофилирования сельскохозяйственной ориентации северных и центральных районов Европейской России на животноводство и овощеводство (кстати, по этому пути пошли бывшие регионы России - Финляндия и страны Балтии), а зерновое хозяйство тогда сместится в южные и восточные области. При современных достижениях техники и технологии вообще посильно создать высокоэффективное так называемое искусственное сельское хозяйство (под пленками, на искусственном грунте с электрическим освещением и т.п.), совершенно освободив его от капризов природы. Это будет наряду с распространением городской культуры реальным шагом в возможных постепенных сдвигах архаического крестьянского сознания.

Охарактеризовав истоки уникальной русской культуры, перейдем к некоторым универсальным ее свойствам, беря по аналогии также сельскую жизнь, ибо на одном и том же объекте принципиально возможно беспристрастно показать противоположные черты. Если бы вообще не было универсальных свойств в русской культуре, невозможны были бы реформы Петра I и Екатерины II, активное вхождение в мировую культуру с начала XIX века и в мировое хозяйство с последней трети XIX века, политическое и военное сотрудничество в XX веке вплоть до наших дней.

Универсальные свойства русской культуры существовали всегда, но на них не акцентировалось внимание, ибо это принималось как само собой разумеющееся. Борьба между западниками и славянофилами шла как бы в другой плоскости - куда идти, в чем искать идеалы. При этом собственно внутренние, универсальные свойства культуры разворачивающейся идейной борьбой не затрагивались. И дело даже не в том, что в русской науке и дворянской элитной культуре было значительное число иностранцев. Универсальные свойства культуры не навязывались извне, а существовали в самом ядре культуры одновременно, образуя сплав с крестьянской общинной психологией охарактеризованными выше уникальными свойствами. По специальному исследованию И. Янжула, среди действительных членов Академии наук в XVUI веке было 68,2% принятых на работу иностранных граждан, в XIX веке и начале XX века вплоть до 1912 года - 26,5% [II], а в числе основателей компаний иностранных граждан было: в 1835 году - 15,3%, в 1865 году - 12,4%, в 1896 году - 11,3%, в 1911 году-6,1% [12].

Одна из характерных черт универсальности - расселение. Проанализируем, как развивалось сельское расселение в XV-XVI веках, например, в Новгородской губернии. По данным историков, в 1550 году в этой губернии было 35 тыс. поселений, в 1600 году - 23 тыс., в 1787 году - 9,5 тыс., в I860 году - 10 тыс., в 1906 году -10,5 тыс., в 1916 году - 14 тыс. [13]. Населенность двора в начале периода была примерно 2,54, т.е. в деревне в начале XVI века жило около 30 человек. Потом, когда навоз стал использоваться в качестве удобрения, люди стали сселяться: было удобнее на открытых пространствах иметь пашню и совместно ее обрабатывать. В этом исследовании вычислена кривая среднего расстояния между селами. Сначала оно большое, потом, с ростом числа сел, сокращается, достигает порога в 2,25 км. Это барьер, за которым начинаются слияние и укрупнение поселений и вновь увеличивается расстояние между селами. Ранее были опубликованы результаты аналогичной работы по 10 странам (Россия, Индия, Япония, США, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Канада, Германия) и получена такая же существенно нелинейная кривая среднего расстояния между селами [14].

Таким образом, сложный нелинейный процесс расселения оказывается универсальным для разных стран, а вот урожайность и менталитет - разные. Думаю, что в процессах социально-экономического и социально-культурного развития существует взаимодействие универсальных и уникальных свойств. Универсальные свойства мало известны, они знакомы нам, скорее, на качественном, вербальном уровне. А для того чтобы управлять социально-политическими и социально-экономическими процессами, их нужно выразить в количественном виде. Научная задача состоит в том, чтобы соединить эти ветви знания и дать возможность управляющим органам опираться не просто на опыт более продвинутых в каком-то отношении стран, а учитывать всю специфику.

Пример расчета долговременного влияния культуры на экономику России

В соответствии с изложенными теоретико-методологическими предпосылками, решение проблемы измерения взаимовлияния культуры и экономики, по моему мнению, целесообразно искать на путях сопоставления долговременной погодовой колеблемости их показателей! Более того, думаю, что раскрыть тайны и особенности развития российского общества в целом можно только на базе анализа долговременных погодовых многомерных динамических рядов показателей разных сторон экономики и культуры.

Однако на этом пути возникли исключительные трудности, связанные с пробелами и заведомой фальсификацией статистической информации. Более того, складывается впечатление, что большая ложь была всегда нужна для устойчивого воспроизведения российского менталитета как смазка в механизме паранормального архаического осмысливания быстротекущих изменений.

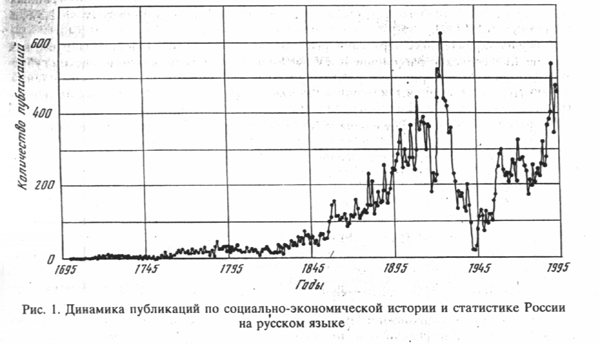

Первые работы по возможно достоверной реконструкции макропоказателей России за два с половиной столетия относятся к концу 1960-х - началу 1970-х годов. Часть .авторской реконструкции отражена в [14]. Развивая этот подход, пришлось в первую очередь, создать исчерпывающую источниковедческую базу по экономической истории и статистике России. В результате тридцатилетних усилий к настоящему времени по этой тематике удалось обработать примерно 35 тыс. наименований книг и статей на русском языке и 15 тыс. на иностранных языках, опубликованных за период с 1700-го по 1995 год (без региональной и отчасти отраслевой тематики). Подбор и систематизация источников продолжается, но уже сейчас этого массива оказалось достаточно, чтобы с помощью первичных данных и имитационного моделирования реконструировать 150 основных показателей развития экономики и культуры России за каждый год трех последних столетий в границах страны на соответствующую дату. Такой массив сплошных данных позволил совершенно по-новому взглянуть на совокупность взаимосвязанных, но далеко отстоящих по отраслям знаний процессов. Приведу лишь некоторые примеры, иллюстрирующие направление поиска долговременных взаимосвязей культуры и экономики.

В первую очередь сам накопленный массив библиог?