Контрольная работа: Парадигма метатеория и метасоциология

В тоже время сложность фактического осуществления социального процесса, многообразия его социальных субъектов, каждый из которых представляет собой социальную целостность, отражается соответствующей категорией (например, личность, коллектив, семья, социальная группа, общность, общество и т.п.), а также имеет свои сущностные характеристики, которые проявляет через социальное.

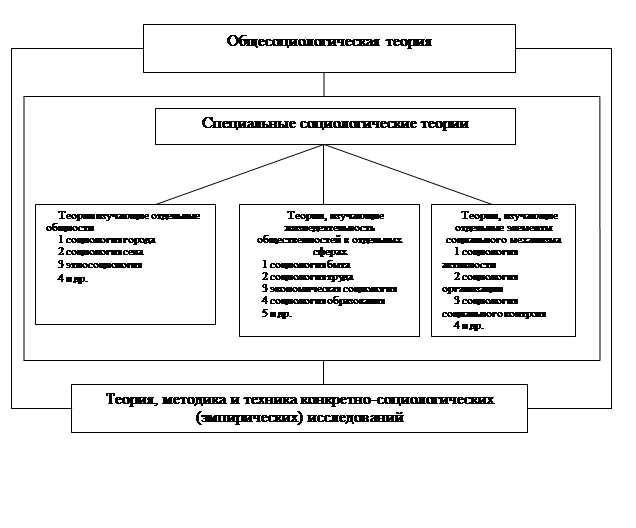

Структура социологического знания.

Типы социологических теорий.

Система социологического знания имеет свою специфическую структуру, представляющую собой своеобразную трехуровневую модель, которая включает следующие уровни.

а) Первый или высший социологический уровень- это общесоциологическая теория.

б) Второй или средний уровень- это специальные (частные) социологические теории.

в) Третий, или низший уровень- это конкретно-социологические (эмпирические) исследования.

Первый социологический уровень представляет собой общесоциологическую теорию, которая охватывает наиболее общие законы и закономерности функционирования и развития таких социальных общностей, как общество в целом, человек. В таком контексте социология может рассматриваться как теоретико-методологическая база не только второго и третьего уровней социологических исследований, но и как методология других гуманитарных и социальных наук.

Общесоциологическая теория дает представление об обществе как о целостном организме, системе его социальных механизмов, раскрывает место и роль основных социальных связей, формулирует принципы социального познания, основные методологические требования системного анализа, стратификационно - классового подхода, генетического анализа, комплексного конкретно-исторического подхода, анализа явления во взаимосвязи с другими. С таких позиций теоретическая социология может рассматриваться как наука о законах развития человеческого общества, объединяющая в своих рамках ряд концепций и подходов к объяснению социальных механизмов этого развития. Обозначим основные из них.

Социокультурный подход (или теория культурно-исторических типов), при котором основным в тенденциях развития общества признается существование в нем различных культур, своеобразно проходящих общие этапы в своем развитии (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А.Тойнби и др.).

Формационный подход, предлагающий единый путь развития для всех народов через смену общественно-экономических формаций, определяемых способом производства (К.Маркс, Ф.Энгельс, В.Ленин).

Цивилизационный подход, в соответствии с которым важнейшим фактором развития человеческого общества является тот тип цивилизации, на котором находится общество в данный исторический период развития. Этот подход объединяет целую группу концепций: от теории индустриального общества до теории конвергенции.

Важно осознать, что каждый из предложенных подходов в определенной степени ограничен, имеет как свои достоинства, так и недостатки. Однако в совокупности они отражают ряд наиболее общих закономерностей общественного развития, «работающих» в тех или иных конкретно-исторических условиях и достаточно адекватно отражающих разнообразные стороны жизни общества. В сложном переплетении и взаимодействии этих закономерностей отражена многогранная палитра процессов и явлений, протекающих в любом обществе, что позволяет опираться на них как на методологическую базу при исследовании социальной жизни в нашем обществе.

Подчеркнем, что определенный уровень знаний в области теории социологии необходим для того, чтобы, опираясь на них, уметь составить адекватное и целостное представление о социальных явлениях, процессах и тенденциях, происходящих в окружающем нас мире, определить свое место и личную позицию в нем.

Подходя к рассмотрению второго, или среднего уровня социологических знаний – специальных (частных) социологических теорий – следует отметить, что их методологической основой служит общесоциологическая теория. На этой базе исследуются относительно самостоятельные социальные общности (социально – структурные, этнические, территориальные и др.), социальные процессы (труд, досуг, образование, воспитание, социальные перемещения и др.). При этом анализируются не только проявления наиболее общих закономерностей в этих частных социальных подсистемах, но и выделяются свои, присущие именно этим подсистемам закономерности. Социологическая информация, которая «снимается» на этом уровне, используется для ориентации социального управления в различных сферах общественной жизни и деятельности людей. Специальные социологические теории, кроме того, уточняют положения общесоциологической теории применительно к отдельным видам, социального взаимодействия. Различают три вида специальных теорий.

1. Теории, изучающие законы развития и воспроизводства отдельных социальных общностей. К ним относятся социология города, села, этносоциология и др.

2. Отраслевые социологические теории, раскрывающие закономерности и механизмы жизнедеятельности социальных общностей в отдельных сферах. Это – социология труда, экономическая социология, социология быта, социология образования, социология досуга и др.

3. Теории, анализирующие отдельные элементы социального механизма. К ним, в частности, относятся теория социального контроля, теория коммуникаций, теория социальной активности и т. д.

Специальные социологические теории конкретизируют положения общей теории, осуществляя переход от общих концептуальных понятий к операциональным, при помощи которых можно измерить конкретный социальный процесс. Если нас интересует, например, эффективность телевиденья, то следует переходить от общих понятий общественного сознания, духовной жизни к таким понятиям специальной социологической теории, как телевизионная аудитория, её интересы, потребности, заинтересованность, познавательная активность, удовлетворённость; разрабатывать систему показателей, а затем и индикаторов, при помощи которых можно измерить процесс телевизионного воздействия на индивидов. При этом необходимо также иметь представления об особенностях социальных групп, составляющих аудиторию, которые дают специальное знание о социальной структуре. Нужно знать, как внешнее воздействие преломляется в сознании людей, т.е. обратиться к социологии личности, теории общественного мнения и т. д.

Среди социологических теорий среднего уровня наибольший интерес, на наш взгляд, могут представлять следующие: социология управления, исследующая социальные основы управленческой деятельности и управленческих отношений; социология труда, рассматривающая труд как основной социальный процесс в жизни общества; социология организаций – наука о закономерностях построения, функционирования и развития организаций; социология образования, изучающая систему образования как социальный институт; социология воспитания – наука о влиянии на процесс воспитания окружающей социальной среды; социология семьи – исследующая закономерности функционирования этого важного социального института; социология свободного времени – отрасль знаний о деятельности, социальных отношений и ориентации людей в сфере досуга; социология молодёжи и социология личности – теории о закономерностях социального поведения этих субъектов социальных отношений.

Самого пристального внимания заслуживает изучение процессов социализации и адаптации человека, т. е. важнейших социальных процессов, в себе целую систему взаимодействия человека с окружающей его социальной и природной средой. Познание социальных механизмов протекания этих базовых в жизнедеятельности людей процессов, приобретение умений вырабатывать тактику индивидуального адаптивного поведения в жизни позволят оптимизировать взаимодействие со средой, избегать столь опасных в наш динамичный век стрессов и нагрузок.

И, наконец, третий уровень социологической системы знания – конкретно-социологические (эмпирические) исследования социальных факторов, т.е. теория, методика и техника конкретно-социологического анализа. На этом уровне осуществляется измерение конкретных социальных процессов и явлений на основе тех подходов, принципов, показатели, которые дают общесоциологическая и специальные социологические теории. Иногда этот уровень называют эмпирическими исследованиями, но это не совсем точно, ибо здесь также присутствует своя теория, в частности теория измерения. Предметом исследования здесь выступают действия, поступки, характеристики поведения социальных общностей, групп и индивидов, а также отражение фактов социальной действительности в сознании людей. Использование социологических методов сбора, обработки и анализа социальной информации позволяет не только проверять в конкретных условиях действия тех или закономерностей социологических теорий более высокого уровня, но и на базе научного обобщения совокупности социальных факторов определять тенденции в социальных процессах, выявлять проблемы, форматировать гипотезы и намечать программы будущих социологических исследований.

Существует много видов конкретно-социологических исследований. Они различаются по масштабам (международные, общенациональные, региональные, местные), по времени действия (длительные и оперативные, проводимые в предельно сжатые сроки) и т. д. По целям все социологические исследования можно подразделить на фундаментальные и прикладные. Фундаментальные преследуют цель развития науки. Прикладные ставят цели и задачи, связанные с использованием знания для совершенствования социальных процессов, решения разнообразных практических задач жизнедеятельности общества.

Важно подчеркнуть, что специальные социальные теории и конкретно-социологические (эмпирические) исследования носят более выраженный прикладной характер, нежели общесоциологическая теория. Они непосредственно ориентированы на решение тех или иных социальных проблем. Однако глубокие фундаментальные исследования могут иметь выход в область прикладной социологии. Данные прикладной социологии (если исследования носят глубокий характер) используются для развития научной теории. Разграничение фундаментальных и прикладных исследований, в свою очередь, не совпадает с разделением их на теоретические и эмпирические исследования в зависимости от целей, могут носить как фундаментальный, так и прикладной характер.

Выделение уровней социологии носит весьма условный характер. По сути, все они едины и находятся в тесном взаимодействии. Они как бы взаимодополняют друг друга, образуя единую систему социологического знания. Проявляется это, прежде всего в раскрытии научно-методических основ социологического исследования в системе принципов, законов и категорий, концепции социальных отношений, теоретически обобщающей практически всё многообразие конкретных эмпирических проявлений этих отношений.

К тому же переход исходных теоретических положений к операционализации и их эмпирическому отражению обосновывается с помощью серии показателей в исследованиях социальной структуры общества, культуры, общественного сознания и др. И, наконец, такое единство реализуется методологическим обеспечением социологических служб во всех сферах деятельности и на всех уровнях и видах социологических исследований.

В современной социологии практикуется также выделение ещё двух важнейших направлений – макро- и микросоциологии. Макросоциология ориентируется на исследование больших социальных общностей, систем и групп, а также на изучение глобальных социальных процессов. Тем самым она направлена на постижение законов и закономерностей общественной жизни человека в целом, в совокупности его основных подсистем. Следовательно, макро социология исходит из того, что, только анализируя общество как целостность, можно понять личность человека.

На долю микросоциологии приходится исследование социальных процессов, явлений и тенденций, протекающих в относительно небольших социальных системах, таких, как семья, коллектив, малая социальная группа. Тем самым она ориентирована на эмпирическое описание явлений и событий, протекающих в основном в форме непосредственных социальных контактов. Это обусловливает её направленность преимущественно на социально-психологические методы исследования. Иными словами, микросоциология стремится к постижению целостности социальной жизни через изучение интеракции, т. е. социального взаимодействия индивидов.

Задание№2