Курсовая работа: Минеральные удобрения и их применение

При внесении данного удобрения в кислую почву необходимо опережающее известкование, поскольку аммиачная селитра - физиологически кислое удобрение. При его использование нужно помнить, что одна половина азота содержится в форме аммония, который способен поглощаться почвой, другая - в форме нитратов, обладающих большой подвижностью в почвенном растворе. Это позволяет широко дифференцировать способы, дозы и сроки применения в зависимости от свойств почвы, климата и биологических особенностей удобряемых культур. Аммиачную селитру вносят в качестве допосевного удобрения. [3]

Соль получается при нейтрализации азотной кислоты аммиаком.

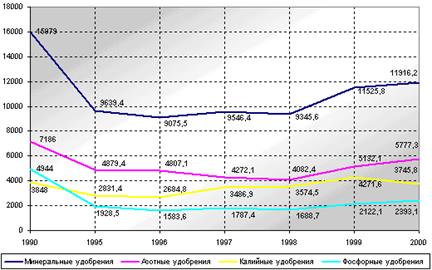

Производство минеральных удобрений по видам, тыс. т

К 2000 г. производство минеральных удобрений сократилось по сравнению с 1990 г. в 1,3 раза, в том числе азотных - в 1,2 раза, фосфорных - в 2,1 раза, производство калийных удобрений увеличились в 1,03 раза (рис.1).

В последние десять лет в производстве минеральных удобрений наблюдалась тенденция к снижению относительных объемов выпуска фосфорных и росту производства калийных удобрений. [14]

Водный аммиак или аммиачная вода

Водный аммиак или аммиачная вода NH4 OH - раствор аммиака в воде, содержащий 20-25% аммиака. Для удобрения применяют водный аммиак двух сортов: с содержанием 20% аммиака (16%N) и 25% (20,5 N). При температуре 150 С удельный вес водного аммиака первого сорта составляет 0,910. Второго сорта - 0,927. Аммиачная вода не разрушает черные металлы, замерзает при температуре - 33-560 С. Ее лучше перевозить на близкие расстояния. Азот в этих удобрениях находится в основном в форме свободного аммиака, и только незначительная часть в виде катиона NH4 + . Это определяет их отличие от твердых нитратных и аммонийных азотных удобрений не только по физическим, но и по агрохимическим свойствам. [1]

Начало использования аммиака связано с именем советского ученого Прянишникова Д.Н. (1865-1948). Он создал основную теорию азотного питания растений. Ученые и практики были убеждены, что растения могут питаться лишь нитратным азотом селитры, и констатировали, что внесение аммонийных удобрений вызывает угнетение и гибель растений. Но многолетние исследования Д.Н. Прянишникова свидетельствуют о том, что растения не только способны усваивать азот из аммония, но и поглощают его быстрее нитратного. [6]

По агрономической эффективности жидкий аммиак не уступает твердым азотным удобрениям, а в некоторых случаях может быть более эффективным, в частности на легких почвах в условиях орошения или в увлажненных районах. Чтобы исключить потери азота при улетучивании аммиака, жидкие азотные удобрения необходимо заделывать в почву в зависимости от дозы азота и типа почв на глубину: безводный аммиак - 14-18 см, водный - 10-12 см. [4] Выпуск аммиака, сырья для производства азотных удобрений, по итогам I полугодия 2005 года возрос на 16% до 1,3 млн [15]

Мочевина

Мочевина - [CO (NH2 ) 2 ] содержит 46% азота. Это самое концентрированное из твердых азотных удобрений. Азот в мочевине находится в органической форме в виде амида карбаминовой кислоты. Мочевина биологически кислое удобрение. По величине потенциальной кислотности она близка к аммиачной селитре. Выпускается в гранулированном виде (диаметр гранул 0,2-2,5 мм их покрывают жировой добавкой), обладает хорошими свойствами, слабо слеживается при хранении. Хорошо растворима в воде, спиртах, аммиаке, плохо - в эфире. [5]

Мочевина конечный продукт обмена белков у многих беспозвоночных, рыб, земноводных, млекопитающих, человека. Открыта французским химиком И. Руэлем в 1773 году. Мочевина входит в состав многих гигиенических и косметических средств. [9]

Мочевину эффективно применять во всех почвенных зонах страны. Особенно перспективно применение ее в районах орошения (хлопчатник) и во влажных субтропиках. Лучше ее вносить за 10-15 дней до посева, после разложения биурета. В почве она растворяется и под действием фермента уреазы превращается в углекислый аммоний. При использовании в качестве некорневой подкормки концентрация раствора до 5% не вызывает ожога листьев. [7]

Мочевина получается в результате взаимодействия углекислого газа и аммиака при высоком давлении и температуре.

CO2 +2NH3 = (NH2) 2 +H2 O [3]

Производственный потенциал химической индустрии в России размещен на 58 предприятиях, расположенных практически во всех регионах России, кроме Дальнего Востока. Их общая мощность - 19,6 млн. т в 100% питательных веществ, объем действующих мощностей на 1 января 2001 г составил 18,1 млн. т. Четырнадцать предприятий имеют ежегодный выпуск свыше 300 тыс. т. (в 100% питательных веществ). Основными из них являются: ОАО "Уралкалий", ОАО "Сильвинит", ОАО "Аммофос", ОАО "Кирово-Чепецкий ХК", ОАО "Воскресенские минудобрения" и ОАО "Акрон" (г. Новгород), которые успешно действуют не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. В современных условиях их производственный потенциал используется на 70 - 88% против среднеотраслевого показателя 59,1%. [14]

Натриевая селитра

Натриевая селитра NaNO3 - в химически чистом виде бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде. В сельском хозяйстве применяют техническую натриевую селитру представляющую собой кристаллы сероватого или желтоватого цвета. В первом сорте должно содержатся NaNO 3 - не менее 99%, влаги не более 1%, во втором соответственно 98% и 2%. Удобрение гигроскопично, при хранении слеживается, рассеиваемость удовлетворительная лишь в сухом состоянии. [5]

Впервые это вещество стало использоваться как удобрение в 1825 г в Гамбурге. [4]

Удобрение физиологически щелочное, поэтому целесообразно применять на кислых почвах. Входящие в состав Катины натрия обуславливают положительное действие на урожай сахарной и кормовой свеклы. Натриевую селитру также применяют в пищевой промышленности для консервирования, в металлургии, в стекольной промышленности. [7]

Добывается из природных залежей в Чили, известна под названием чилийской селитры. В промышленности получают путем адсорбции оксилов азота раствором щелочи с последующим окислением образовавшихся нитратов натрия азотной кислотой. Другой способ получения основан на обменной реакции между нитратами кальция и аммония с натриевыми солями. [2]

2CaNO3 +2NaNO3 =2NaNO3 +CaCl2

Сульфат аммония

Сульфат аммония [ (NH4 ) 2 SO4 ] - сернокислый аммоний содержит 20,5% азота. И до 24% серы. Представляет собой кристаллический продукт белого или серого цвета. В нем могут присутствовать небольшие примеси серной кислоты, что придает удобрению слабокислую реакцию. Технический сульфат аммония, выпускаемый на удобрение, может иметь примеси Ca, Mg, SiO2 , следы родананистого аммония и некоторое количество органических веществ, смоляных кислот, фенола. [1]

В сухом состоянии обладает хорошими физическими свойствами и при хранении сохраняет рассыпчатость. Производится в крупнокристаллическом виде. [5]

Растения из сернокислого аммония быстрее поглощают катион, чем анион, так как потребность их в азоте больше по сравнению с серой. Находясь в поглощенном состоянии, ионы аммония приобретают меньшую подвижность. Поэтому устраняется опасность вымывания азота в сильно влажную почву. Сульфат аммония наиболее эффективен в условиях орошения или избыточного увлажнения. [7]

До ХХ века растительность на Земле существовала за счет почвенного азота, накопленного свободно живущими и симбиотическими азотфиксирующими микроорганизмами. Сто лет тому назад или чуть больше после открытия Габером способа химического восстановления молекулярного азота появился технический азот минеральных удобрений. В советское время за счет развития химической промышленности производилось много минеральных удобрений, им было отдано предпочтение в снабжении азотом сельскохозяйственных культур. [10]

Специально как удобрение в России не производится, но получается в больших количествах как побочный продукт коксогазового производства и капролактамовой промышленности. Получается при взаимодействии аммиака с серной кислотой. При выпаривании раствором сульфат аммония выпадает в виде кристаллов. [14]

По уровню концентрации производства отечественная промышленность минеральных удобрений занимает третье место в мире, уступая США и Китаю, единичные линии производства по своей мощности соответствуют зарубежным аналогам, в остальном уступая оборудованию современных зарубежных предприятий. Существенные различия наблюдаются в техническом состоянии основных фондов и эффективности их использования. [13]

2. Калийные удобрения

Калийная селитра (азотнокислый калий, нитрат калия) KNO 3 - хорошо усвояемое растениями высококонцентрированное азотно-калиевое удобрение. Содержит N-13,59% и К2 О - 46,5%. По стандарту различают 3 сорта (в промышленном продукте должно быть не менее 98% KNO3 ). Калиевая селитра обладает хорошими физическими свойствами. Гигроскопичность ее незначительная, хорошо рассеивается. Растворимость ее в воде высокая (в 1 л при10 С0 -212г соли). Типичное физиологически щелочное удобрение. Представляет собой мелкие сухие на ощупь кристаллы белого цвета, на раскаленном угле вспыхивают, окрашивая пламя в фиолетовый цвет. [5]

Среди ученых внесших вклад в разработку применения калийных удобрений достойное место занимает выдающийся ученый А.Т. Кирсанов. Он уделял немало внимания проблеме эффективного использования калийных удобрений и взаимосвязью калийных и азотных удобрений. В связи с этим опубликовал серию работ. Изучая взаимодействия различных видов удобрений, А.Т. Кирсанов еще в 1934 г пришел к выводу, что при сильном недостатке калия азотные удобрения не только не повышают урожай, но и даже губят его. [4]

Калийная селитра может с успехом применятся под все сельскохозяйственные культуры, особенно эффективна под лен, овощные, табак, виноград, цитрусовые. Используется в качестве основного удобрения. При достаточном содержании уровня калия в почве растения более экономно расходуют влагу и такие элементы как азот, фосфор. [7]