Курсовая работа: Почвы как ионообменные сорбенты, особенности сорбции ионов свинца дерново-подзолистой супесчаной почвы

3) органические вещества - образуют покрытые на поверхности почвенных частиц трудно растворимые соединения ингибируя, при этом процессы выветривания.

4) Участвуют в окислительно-востановительных реакциях, тем самым прямо или косвенно влияя на окислительное состоянии минеральных соединений.

5) Следствием органоминеральных взаимодействий является формирование почвенных агрегатов [7].

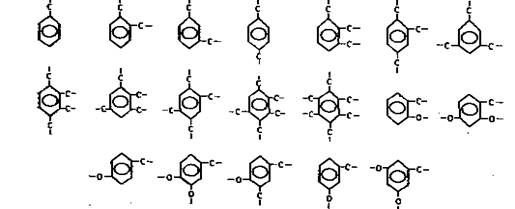

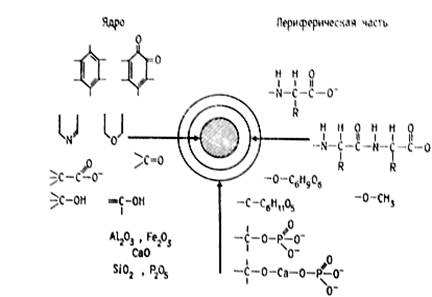

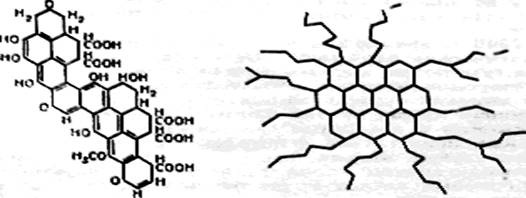

Многообразие органоминеральных соединений в почвах обусловлено тем, что в органической части почвы сосредоточен большой набор функциональных групп, среди которых наибольшее значение имеют карбоксильные, фенольные и аминогруппы. Углеродные скелеты фрагментов гуминовых и фульвокислот, идентифицированы по продуктам их окисления.

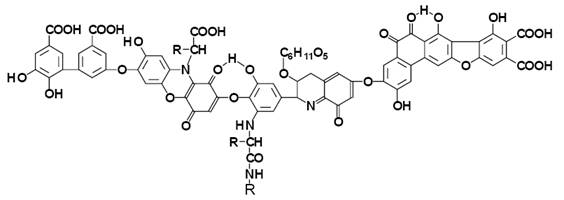

Основу органической части почвы представляют гумусовые и фульвокислоты. Сравнительный анализ молекулярной структуры препаратов гуминовых кислот (ГК) и фульвокислот (ФК) показал, что ФК обогащены кислородсодержащими фрагментами, что объясняет их лучшую растворимость в воде и миграционную способность. Высокое содержание карбоксильных групп (до 27.1%) обуславливает кислотную агрессивность ФК по отношению к почвенным минералам и способность образовывать комплексные соединения с катионами железа, алюминия и других металлов, переводя их в растворимые формы.

Рисунок 2 - Главные типы углеродных скелетов, идентифицированных в продуктах окисления гумусовых кислот [7]

Большое количество углеводных фрагментов (до 23.2 %) делает молекулы ФК более предпочтительным объектом питания почвенных микроорганизмов по сравнению с ГК, которые более чем наполовину состоят из алифатических цепочек и ароматических фрагментов и чье окисление энергетически менее выгодно [4]. Оценка содержания функциональных групп и молекулярных фрагментов ГК свидетельствует о существенном различии их молекулярного состава, при переходе от органогенного горизонта к минеральному, во всех исследованных почвах. Отмечена высокая степень ароматичности гумусовых веществ верхних горизонтов (А и А1) как в подзолистой, так и в торфянисто-подзолисто-глееватой почвах. При сравнении молекулярной структуры ГК почв разной степени гидроморфизма, следует отметить, что ГК, выделенные из подзолистой почвы, обогащены ароматическими фрагментами в отличие от ГК торфянисто-подзолисто-глееватой почвы. Кроме того, отмечено увеличение относительного содержания кислородсодержащих функциональных групп (–СООН, –С=О) в молекулах ГК при переходе от горизонта А к А1А2 в подзолистой почве. Содержание аналогичных групп в структуре ГК торфянисто-подзолисто-глееватой почвы уменьшается при переходе от горизонта А2 к А2 . Отмеченный факт объясняется тем, что в подзолистой почве формируются аэробные условия, способствующие протеканию процессов окисления, а для торфянисто-подзолисто-глееватых почв характерны анаэробные условия, в которых идут восстановительные процессы [9].

Изменение молекулярного состава ФК при переходе от автоморфных к гидроморфным почвам еще более наглядно. Здесь сохраняется тенденция к уменьшению степени ароматичности препаратов ФК при переходе от типичной подзолистой почвы к торфянисто-подзолисто-глееватой. Содержание кислородсодержащих групп возрастает на 14.5 % при переходе от горизонта А к А1А2 в подзолистой почве и уменьшается на 5.2 % в торфянисто-подзолистой глееватой при переходе от горизонта А2 к А2. Таким образом, процессы гумификации растительных остатков в подзолистой почве протекают более интенсивно, что способствует образованию агрессивных гумусовых кислот, обогащенных кислородсодержащими функциональными группами и с высоким содержанием ароматических фрагментов. Гумусовые вещества торфянисто-подзолисто-глееватой почвы имеют более низкую степень ароматичности и содержат в своей структуре, в основном, не окисленные алифатические фрагменты. Количественно или качественно установлено, что гумусовые вещества содержат следующие функциональные группы: Аминогруппы (–NH2), амидные (R-CO-NH2), спиртовые (R-CH2-OH), альдегидные (R-CHO). Карбоксильные (R-CO-OH), карбоксилатные, кетонные (R-CO-R), фенольные (–С6H4-OH), хинонные, гидрохинонные [9].

Важнейшими представителями гуминовых веществ являются гумусовые кислоты: гуминовые кислоты, фульвокислоты и гематомелановые кислоты. Эти группы кислот обуславливают основные свойства почвы.

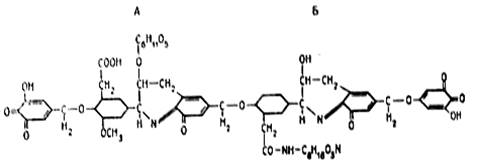

Рисунок 3 - Схема строения гуминовой кислоты: по Драгунову [7]

Рисунок 4 – Фрагмент гуминовой кислоты: по Stivenson

Установлено, что ГК содержат (мас. %) 52.6–58.8 % С; 5.02–8.24% Н; 2.01–3.83 % N и 30.3–39.3% О.Для ФК характерно более низкое содержание углерода – 40.2–45.6 %, азота – 0.82–2.42%, водорода – 3.56-4.89 % и повышенное кислорода – 47.7-54.5 %. Анализ элементного состава препаратов гумусовых кислот показал, что ГК и ФК типичной подзолистой почвы наиболее гумифицированы, это обусловливает их низкие значения атомных отношений (Н/С) и высокие О/С. Уменьшение отношения (Н/С) указывает на возрастание доли ароматических фрагментов в структуре ГК при переходе от органогенных горизонтов к минеральным во всех исследованных почвах. Расчет степени окисленности показал, что ГК подзолистых и торфянисто-подзолисто-глееватых почв слабо восстановлены ( от –0.91 до –0.09). ФК имеют степень окисленности от +0.40 до +0.76, т.е. представляют собой слабо окисленные соединения. С нарастанием степени гумификации гумусовых кислот в минеральных горизонтах повышается их степень окисленности. Отмечена пониженная степень окисленности ФК подзолистых почв и повышенная торфянисто-подзолисто-глееватых, в то время как для ГК характерна противоположная картина. Эту особенность можно объяснить, исходя из интенсивности микробиологической деятельности как определяющем факторе формирования гумусовых кислот. При повышенной биологической активности происходит быстрое разрушение неспецифических соединений и наиболее простых гумусовых веществ [7]. Поэтому более высокая биохимическая активность подзолистых почв по сравнению с торфянисто-подзолисто-глееватыми способствует окислению молекул ГК и накоплению наиболее устойчивых кислородсодержащих продуктов. ФК в подобных условиях являются одной из наиболее доступных для почвенных микроорганизмов и поэтому быстро ими используются и обновляются. В результате ФК представлены наиболее "молодыми" и менее окисленными. В литературе также имеются данные о повышении содержания кислорода в процессе "созревания" ГК [8].

Рисунок 4 - Блок-схема строения гуминовой кислоты (по Мистерски и Огинову)[7]

Кроме этих элементов гумусовые кислоты практически всегда содержат серу, фосфор и катионы различных металлов. Содержание серы составляет десятые доли процента иногда до 1,0-1.2%,фосфора - сотые и десятые доли процента. Серу можно считать обязательным компонентом гумусовых кислот.

А Б

Рисунок 5- Схема строении гуминовой кислоты: по Фуксу (А), по Касаточкину (Б)

Рисунок 5- Один из вариантов нахождения тяжелых металлов (черные точки) в комплексе гуминовой кислоты с высокодисперсным глинистым минералом [5]

1.2 Неорганическая часть

Твердая фаза почв и почвообразующих пород состоит из частиц различной величины, которые называются – механическими элементами. По происхождению различают минеральные, органические и органо-мениральные частицы. Они представляют обломки горных пород, отдельные минералы, гумусовые вещества, продукты взаимодействия. Механические элементы находятся в почве или в породе в свободном состоянии и в агрегатном, когда они соединены в структурные отдельности – агрегаты различной формы, размеров и прочности. Выделяют следующие фракции [13].

1) КАМНИ (>3мм) представлены преимущественно обломками горных пород.

2) ГРАВИЙ (3-1 мм) состоит из обломков первичных минералов.

3) ПЕСЧАНАЯ ФРАКЦИЯ (1-0,05 мм) состоит из обломков первичных минералов, прежде всего кварца и полевых шпатов.

4) ПЫЛЬ КРУПНАЯ (0,05-0,005 мм) по своему минералогическому составу мало отлечима от песка.

5) ПЫЛЬ МЕЛКАЯ (0.005-0.001 мм характеризуется относительно высокой дисперсностью [12].

Строение почв характеризуют сочетанием генетических горизонтов. Генетическими называют те горизонты, которые образовались в результате общего почвообразовательного процесса, так что формирование каждого из присутствующих в почве горизонтов тесно связано (или даже обусловлено) формированием других горизонтов. Это проще всего проиллюстрировать на примере строения некоторых почв. Если заложить почвенный разрез (выкопать яму) с вертикальной передней стенкой, то на последней станет отчетливо видна последовательность генетических горизонтов. В профиле чернозема верхнюю часть занимает горизонт А — перегнойно-аккумулятивный; он имеет темно-серую окраску, содержит много гумуса, азота, фосфора. Аналогичные горизонты имеются во всех почвах, но обычно они значительно меньшей мощности, более светлые по окраске и содержат меньше гумуса. Такие качества позволили В.В. Докучаеву назвать чернозем царем русских почв.А1—гумусово-элювиальный- верхний горизонт профиля с морфологически или аналитически выраженными процессами разрушения или выщелачивания минеральных веществ. А2 –элювиальный горизонт образуются в процессе интенсивного разрушения минеральной части почвы и вымывания продуктов разрушения в нижележащие горизонты. Ниже горизонта А располагается переходный горизонт В. Он формируется под элювиальным или гумусовым и служит переходом к материнской породе, затем горизонт С - материнская порода. В подзолистых и дерново-подзолистых почвах горизонт А мал и обеднен элементами питания, под ним формируется горизонт Е, из которого нисходящими токами влаги вынесены Fe, A1, К, Mg и другие элементы, а накапливаются преимущественно оксиды кремния SiO2. Многие элементы, особенно Fe, скапливаются в следующем горизонте В. Если горизонт Е называют элювиальным (от латинского eluo — вымывать), то горизонт В — иллювиальным (от латинского illuo — вмывать). Еще ниже могут быть горизонты с интенсивным развитием восстановительных процессов, их называют глеевыми и обозначают буквой G. Для солонца очень характерен плотный, столбчатый горизонт В, который обычно содержит много натрия и легко набухает при увлажнении [12].

Количество генетических горизонтов велико, и этим обусловлено большое разнообразие почв. Первичными свойствами горизонтов являются химический состав и химические свойства: так, серая или темно-серая окраска вызвана присутствием гуминовых веществ, бурые, красноватые тона связаны с оксидами железа и т.п.Сочетания горизонтов, их свойства, выраженность зависят от небольшого числа факторов почвообразования, к которым относятся климат, растительность, почвообразующие породы, рельеф и возраст почв. Сочетание факторов приводит к различным водно-воздушным, окислительно-восстановительным, кислотно-основным режимам почв, а в целом образуется хорошо организованная система, называемая почвенным профилем. При сравнительно небольших дозах загрязняющих веществ почвы их перерабатывают, справляются с загрязнением, но если потоки загрязняющих веществ нарастают, то неизбежно наступает деградация почв, вплоть до полного разрушения и образования техногенных пустынь. Способность почв сопротивляться антропогенному изменению окружающей среды зависит от многих свойств и в первую очередь от их химического состава и многообразия слагающих почвы минеральных и органических веществ [10].

Рисунок 6 - Строение некоторых почв; (буквами обозначены генетические горизонты)

I - чернозем типичный, II - солонец, III - подзол, IV - дерново-подзолистая; 1 - АО - подстилка, 2 - А1 - перегнойно-аккумулятивный горизонт, 3 - В1- переходный горизонт в черноземах, 4,8, 9 - В2, В1, ВЗ - иллювиальные горизонты подзолистых почв, 5- В1 - иллювиальный солонцовый горизонт, 6 - В2 - переходный горизонт солонца, 7- ВС - переходный карбонат карбонатный горизонт чернозема, 10 - Е - элювиальный горизонт, 11 -С- материнская порода [2].

2 Химический состав почвы

Набор и количественное соотношение химических элементов в почве называют ее элементным составом. Любые почвы содержат все 92 элемента Периодической системы Д.И. Менделеева, а в случае химического загрязнения в почвах обнаруживаются и трансурановые элементы. Диапазон концентраций очень велик: от десятков и единиц массовых долей (в %), до 1010 — 1012% . Часть элементов участвует в формировании почвенной массы, то есть они играют конституционную роль, хотя они же необходимы и живым организмам, другая часть существенно не влияет на свойства почвенной массы, но зато играет важную физиологическую роль: некоторые элементы могут быть как стимуляторами физиологических и биохимических процессов, так и быть токсичными. Первая группа — это макроэлементы, вторая включает микро-, ультра, микро и наноэлементы [12].

Химические элементы представлены в почвах большим набором их химических соединений. Разнообразие соединений любого из элементов обеспечивает сравнительную устойчивость химического состояния почв. Так, соединения фосфора представлены преимущественно ортофосфатами, но они могут находиться одновременно в виде различных соединений с кальцием, алюминием, железом, цинком, свинцом, марганцем. О разнообразии фосфатов дает представление следующий далеко не полный перечень их почвенных соединений: Са8Н2(Р04)6, Са10(Р04)6(ОН)2, Ca10(PO4)6F2, Са4(Р04)3Н • ЗН20, Са3(Р04)2, Са(Н2РО4)2, СаНРО4, А1РО4 • 2Н2О, FePO4 • 2Н2О, Fe3(PO4)2 • 8Н2О, Zn3(P04)2, Pb3(P04)2, РЬ5(Р04)3ОН, РЬА13Н(ОН)6(Р04)2, МпНРО4. Кроме того, значительная часть фосфора может быть представлена органическими соединениями и конденсированными фосфатами [9].

Железо в почвах одновременно входит в кристаллические решетки алюмосиликатов, в гётит FeOOH, гематит Fe2O3, в различные гидроксилы. По мере расхода наиболее растворимых соединений Fe3+ его концентрация поддерживается в почвенном растворе другими соединениями железа. Соединения кремния в почвенном растворе представлены ортокремневой кислотой H4SiO4 или ее полимерными формами, а в твердых фазах одновременно сосуществуют аморфный и кристаллический диоксид кремния SiO2 (кварц), минералы группы алюмосиликатов. В крупных песчаных фракциях почв преобладают каркасные алюмосиликаты, во фракции менее 1 мкм — слоистые алюмосиликаты, из них наиболее распространены монтмориллонит, каолинит и гидрослюды [7].

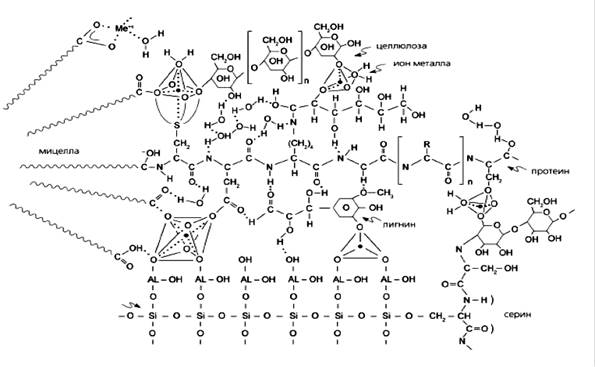

Особенно многочисленны в почвах соединения углерода. Практически всегда в почвенном воздухе есть диоксид углерода СО2, в почвенном растворе — угольная кислота, в степных и сухостепных почвах — СаСО3 и Na2CO3; это только минеральные соединения. Набор соединений в органическом веществе до сих пор не подсчитан, но в их число входят как низкомолекулярные соединения, начиная от метана СН4, аминокислот, простейших кислот жирного ряда, моносахаридов, и до высокомолекулярных соединений, представленных целлюлозой, лигнином, полипептидами. Особое место занимают так называемые специфические для почв гуминовые вещества [8]. При характеристике почв наиболее информативны не отдельные индивидуальные соединения, а их группы, то есть совокупность соединений со сходными строениями и свойствами. Такими группами могут быть моносахариды, аминокислоты (в почвах обнаруживают до 17 — 22 различных аминокислот), гуминовые кислоты, фульвокислоты. Вещества, входящие в одну группу, примерно одинаково участвуют в почвенно-химических реакциях [9].

Группы органических соединений подразделяются на фракции по характеру связи с минеральными соединениями, могут быть, например, гуминовые кислоты свободные, связанные с Са2+, Fe3+, алюмосиликатами и т.п. Сложность состава почв, большой набор химических соединений обусловливают возможность одновременного протекания различных химических реакций и способность твердых фаз почв поддерживать сравнительно постоянным состав почвенного раствора, откуда растения непосредственно черпают химические элементы. Эту способность поддерживать постоянным состав почвенного раствора называют буферностью почв. В природной обстановке буферность почв выражается в том, что при потреблении какого-либо элемента из почвенного раствора происходит частичное растворение твердых фаз и концентрация раствора восстанавливается. Если в почвенный раствор извне попадают излишние количества каких-либо соединений, то твердые фазы почв связывают такие вещества, вновь поддерживая постоянство состава почвенного раствора. Это иллюстрируют возможные переходы ионов К+ и трансформация калийсодержащих веществ в почве. Итак, действует общее правило: буферность почв обусловлена большим набором одновременно протекающих химических реакций между почвенным раствором и твердыми частями почвы Химическое разнообразие делает почву устойчивой в изменяющихся условиях природной среды или при антропогенной деятельности [7].

3 Кислотность почв

Обменные катионы участвуют также в формировании потенциальной кислотности почв. Такая кислотность встречается в кислых дерново-подзолистых, серых лесных, красноземных почвах. Проявляется она только при воздействии на почву солевого раствора, так же как и при обычной реакции катионного обмена. Отличие состоит в том, что потенциальная кислотность обусловлена только катионами Н+ и А13+:

ПН+ + КС1 --- ПН+HCl или ПА13+ + ЗКС1--- ПК3+ + А1С13

ПК3+ + А1С13 --- ПК3+ + А1(ОН)3 + ЗНС1.

Где П – почвенно-поглощающий комплекс

И в том и в другом случае в растворе появляется некоторое количество НС1, что и создает кислую реакцию среды.

Устраняют потенциальную кислотность довольно простыми приемами. Обычно к почве добавляют карбонат кальция (известь), который нейтрализует различные формы кислотности:

ПН2 + СаСО3 — ПCa2++Н2СО3 --- ПCa2+ +СО2+Н2О

Природная кислотность почв может быть вызвана органическими кислотами, попадающими в почву с растительными остатками или корневымивыделениями, диоксидом углерода в почвенном воздухе и поступлением азотной и серной кислот с кислыми дождями. Анализ химических равновесий показал, что роль СО2 в этом процессе более значительна, чем это представлялось раньше. Растворение СО2 приводит к образованию угольной кислоты Н2СО3. Сама по себе это довольно слабая кислота, но в почвенном воздухе доля СО2 много выше, чем в атмосферном; в последнем доля СО2 составляет около 0,03%, а в почвенном воздухе достигает целых процентов. Поэтому в некарбонатных почвах только за счет СО2 величина рН может опускаться до 4,5 и даже ниже [4].

Рисунок 7- Реакция взаимодействия между почвенным раствором и другими компонентами почвы [4]

4 Окислительно-востановительный потенциал почвы

Практически в каждой почве происходят реакции окисления или восстановления химических соединений или элементов. Эти реакции являются сопряженными, и если какой-либо компонент почвы окисляется, то другой неизбежно восстанавливается. Окислительные процессы идут за счет кислорода воздуха, при этом органические вещества почвы окисляются или частично, или полностью до конечных продуктов распада — Н2О и СО2. При высоких окислительно-восстановительных потенциалах порядка 0,5 — 0,7 В практически все элементы с переменной валентностью приобретают высшие степени окисления, многие из них становятся малоподвижными и малодоступными растениям. Таковы ионы железа, меди, кобальта, серы, азота. Исключение составляет марганец, для перевода которого из Мп2+ в Мп7+ необходимы потенциалы около 1,4 — 1,5 В, тогда как даже в наиболее аэрированных и малоувлажненных почвах максимальные значения потенциалов редко превышают 0,6 — 0,7 В [19] .