Курсовая работа: Синтез изобутилового эфира уксусной кислоты реакцией этерификации

Список литературы

1. Введение

1.1. Общие сведения

Изобутилацетат (изобутиловый эфир уксусной кислоты) – бесцветная прозрачная жидкость с фруктовым запахом; хорошо растворим в органических растворителях, ограниченно растворим в воде. Легко гидролизуется в присутствии кислот и щелочей. Молекулярная масса 116.16; температура кипения 116.5°C; температура плавления -98.9°C; nd 20 1.3901.

1.2. Практическое применение

Изобутилацетат широко применяется в качестве растворителя перхлорвиниловых, полиакриловых и других лакокрасочных материалов; растворителя нитро-, этил- и ацетилцеллюлозы, хлоркаучука, натуральных и синтетических смол, растительных масел, жиров; экстрагента душистых веществ; компонента фруктовых эссенций и парфюмерных композиций;

В настоящее время в мире выпускается около 850 наименований душистых веществ, получаемых либо синтетическим путем, либо выделяемых из натуральных масел. Потребление в парфюмерии и косметике синтетических веществ в 5-6 раз превышает потребление натуральных продуктов.

Современная ситуация на Российском рынке синтетических душистых веществ (СДВ) сложилась таким образом, что львиная доля всей продукции поступает из-за рубежа и, учитывая тот факт, что в стране практически отсутствует конкуренция, для отечественных производителей сложилась весьма благоприятная ситуация.

Изобутилацетат – находит применение в качестве растворителя в лакокрасочной промышленности, применяется также в пищевой промышленности и при производстве отдушек (высший сорт).

В промышленности изобутилацетат синтезируют прямой этерификацией уксусной кислоты изобутиловым спиртом при 100-110°C в присутствии H2 SO4 по непрерывной схеме. Изобутилацетат отгоняют в виде тройного азеотропа с водой и спиртом.

2. Синтез ы изобутилацетата

Способ 1 . Реакция этерификации

Получение изобутилового эфира уксусной кислоты. К бромистому магнийэтилу, приготовленному из 8,2 г магния, 37 г бромистого этила и 200 см3 эфира медленно при охлаждении приливают 25 г изобутилового спирта. Затем смесь слабо кипятят в течение 30 мин., охлаждают льдом, приливают эфирный раствор 35 г уксусного ангидрида и снова кипятят несколько минут. Через 12 ч реакционную массу выливают в лед, смесь слабо подкисляют и извлекают эфиром. Вытяжку промывают раствором соды, сушат, отгоняют эфир и остаток перегоняют. В технике реакцию ведут в автоклавах, а вместо бромистого этила применяют хлористый метил, хлористый этил или хлористый бензил.

Способ 2. Получение на катионитовых катализаторах

н-Бутил- и изобутилацетат очень широко используются в качестве растворителей и в ряде синтезов. Как известно, синтез сложных эфиров проводится в присутствии минеральных кислот в качестве катализаторов, используемых только однократно, что приводит к большому расходу воды при промывании.

При применении катионитов этот недостаток исключается; кроме того, в меньшей степени идут побочные процессы, в частности, образование непредельных соединений.

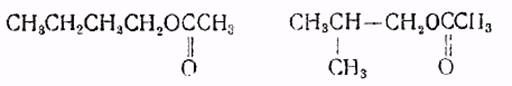

Схема синтеза

![]()

Характеристика основного сырья

Бутиловый спирт, ч., ГОСТ 6006—51 или 5980—51. Изобутиловый спирт, ч., ГОСТ 6016—51. Уксусная кислота, ч, ГОСТ 61—51. Катионит КУ-2, ГОСТ 5696—51.

Условия получения

Синтез веществ проводят в трехгорлой колбе с механической мешалкой, термометром и обратным холодильником с водоотделительной насадкой. Нагревание производят на глицериновой или масляной бане, температуру которой поддерживают контактным термометром.

В колбу загружают 17 г катионита в Н-форме (см. примечание 1), 74,86 г (1,01 М) н - или изобутилового спирта, 60,06 г (1 М) уксусной кислоты и нагревают. По достижении 98° начищает выделяться вода (воду, собравшуюся во флорентине, сливают с таким расчетом, чтобы к концу синтеза она оставалась заполненной водой почти полностью). Перед завершением реакции температура повышается для н-бутилацетата ~ до 115°, для изобутилацетата —110°. Реакцию ведут до выделения примерно 98—99% воды (17,7—17,8 мл) так как кроме реакции этерификации три накоплении эфира, идет дегидратация сложного эфира с образованием непредельных соединений и кислоты. Синтез веществ с н-бутиловым спиртом заканчивается за 45—50 минут, а с изобутиловым спиртом за 60—62 минуты (см. примечание 2). Затем реакционную смесь охлаждают, отделяют катализат от катионита декантацией, пропускают через колонку с анионитом АВ—17 или АВ—16 в ОН -форме, либо нейтрализуют 18—20%-ным раствором соды до слабощелочной реакции и промывкой водой до нейтральной реакции. Далее катализат подвергают разгонке на ректификационной колонке с эффективностью 10 теоретических тарелок.

Первую фракцию н-бутилацетата собирают до 122° с выходом 8,9—9 г, она состоит примерно из 51—52% спирта и 48—49% бутилацетата. Вторую фракцию, представляющую собой эфир, собирают при 122 —127°/745 мм. Его выход составляет 106,8—106,9 г (или 92% от теоретического по кислоте) с содержанием бутилацетата не менее 99% и кислотностью не более 0,05%.

Первую фракцию изобутилацетата собирают до 110° с выходом 6,5—8 г, она состоит также примерно из 51—52% спирта и 48—49% изобутилацетата. Вторую фракцию, представляющую собой эфир, собирают при 110—1157745 мм. Его выход составляет 108—110,3 г (или 93—95% от теоретического по кислоте) с содержанием изобутилацетата не менее 99,0% и кислотностью не более 0,05%.

Первые фракции с учетом содержания спирта и эфира снова используются в синтезе или повторной разгонке, последнее менее желательно.

Примечания:

1. При расчете количество катионита лучше выражать не в процентах по отношению к спирту или кислоте, а в граммах на грамм-моль гидроксильных или карбоксильных групп. Эти данные для сравнения более реальны и не меняются в зависимости от колебания молекулярного веса кислоты или спирта. В данном случае необходимо 17 г катиоинита КУ-2 на 1 грамм-моль гндроксильных (17 г) или карбоксильных (45 г) групп. Если синтез вести с избытком 0,25 М спирта, то достаточно уже 10 г катионита и реакция заканчивается примерно в два раза быстрее. Следует также отметить, что первые два-три синтеза протекают несколько дольше.

2. Необходимо заметить, что скорость образования эфиров из спиртов изостроения заметно медленнее, то есть продолжительность реакции зависит от прямой и обратной скорости диффузии внутри зерна ионообменной смолы реагирующих веществ и образовавшихся продуктов. Это наблюдалось также на примере образования н-амил- и изоамилацетата, н-бутил- и изобутил-, н-амил- и изоамилсалицилатов.

Способ 3. На ионообменных катализаторах