Реферат: Экономико-географическая характеристика сельского хозяйства Мордовии

Из-за интенсивной миграции населения из села в город происходит снижение численности сельского населения. В результате многолетнего интенсивного оттока сельчан получила распространение тенденция измельчания и самоликвидации сельских поселений. Одновременно проводилось укрупнение коллективных хозяйств. Реформа сельского хозяйства в 60-е годы предполагала использование экономических стимулов к труду, были ослаблены репрессивные меры за ведение личного подсобного хозяйства. Все это вело к оживлению хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве. Но огромные средства направляемые на развитие сельского хозяйства использовались крайне не эффективно. Часть их расходовалась на строительство гигантских комплексов, дорогостоящую, но низкоэффективную технику, на непродуманную мелиорацию и химизацию почвы. По мере свертывания линии на заинтересованность в результатах труда к началу 80-х годов колхозы и совхозы в основном оказались убыточными.

1.4. Сельское хозяйство в годы реформ

Сущность современной аграрной реформы заключается в формировании многоукладного сельского хозяйства на основе сочетания различных форм собственности и осуществлении земельной реформы с целью перераспределения земель между разными формами хозяйствования. Одним из важнейших направлений является структурная перестройка АПК, направленная на формирование высокоэффективной аграрной экономики. Но решить множество проблем накопившихся в аграрном секторе невозможно только путем изменения формы собственности. Изменения в сельском хозяйстве в первые годы реформы не дали положительных результатов. Если в первые годы речь шла только о временном кризисе в сельском хозяйстве России, то сейчас отмечается опасность потери продовольственной безопасности страны. За последние 4 года объем капиталовложений в АПК сократился более чем в 6 раз, что повлекло фактически прекращение работы по повышению плодородности земель, началось разрушение инфраструктуры. Это прежде всего связано с инвестиционной, ценовой и финансово-кредитной политикой. Одной из основных причин негативных изменений в отраслевой структуре и снижения эффективности производства в сельском хозяйстве является диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Снижение платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей привело к сокращению поставок техники, удобрений, пестицидов, нарушению технологий, уменьшению плодородности земель и интенсивности производства. Изменилось также распределение инвестиций внутри АПК: возросла доля капиталовложений в перерабатывающие отрасли и снизился их удельный вес в сельском хозяйстве.

В результате реформ преобладающей формой собственности на селе стали товарищества, акционерные общества и фермерские хозяйства. Существенно увеличился объем сельхозпроизводства и товарность личных подсобных хозяйств. Это единственная форма хозяйственности, в которой не было спада производства.

В 1991-1993 годах Мордовия занимала первое место по падения объемов производства. В 1994 году они упали сразу наполовину к уровню предыдущего года. Сегодня этот обвал приостановлен. Началось увеличение поголовья скота, поголовье свиней выросло на 10%. На столько же увеличились объемы сельскохозяйственного производства. [8]

2. Природные предпосылки развития сельского хозяйства и территориальной организации. Земельные ресурсы

2.1. Природные предпосылки развития сельского хозяйства

Для прогнозирования перспективы развития сельского хозяйства важнейшими являются природные предпосылки данной территории, от которых во многом зависят эффективность земледелия и животноводства. Природные факторы обуславливают и территориальную дифференциацию сельского хозяйства. С этой целью выделяются территории с определенным сочетанием природных факторов, оказывающих наибольшее влияние на состав возделываемых культур и урожайность. К этим факторам относятся: рельеф поверхности, агроклиматические условия, состав почв.

Рельеф поверхности республики представляет собой равнину, несколько возвышенную и холмистую в юго-восточной части, ровную, низменную преимущественно в долинах реки Мокши и ее притоков, на западе и северо-западе. Западная часть является продолжением Окско-Донской низменности, восточная — Приволжской возвышенности. Последняя характеризуется большим развитием эрозионных процессов. В целом эрозионно опасными можно считать 72% земель Мордовии, из них 58% составляют земли, используемые в сельском хозяйстве. [7] Природные предпосылки возникновения и развития эрозии усугубляет использование земель, расположенных на крутых склонах. В целом рельеф не препятствует сельскохозяйственному освоению и использованию территории.

Агроклиматические условия Мордовии достаточно благоприятны для развития многих отраслей сельского хозяйства. Тепла достаточно для выращивания озимой ржи, яровой и озимой пшеницы, овса, картофеля, конопли, кормовых культур. Сумма активных температур составляет 2200-2400о С и только на северо-востоке уменьшается до 2100-2200о С. Продолжительность теплого периода года с температурой выше 0о С — от 209 до 214 дней, число безморозных дней — 130-135.

Осадки — наименее устойчивый элемент климата. В среднем за год их выпадает 450-500 мм. В связи с небольшой протяженностью республики с запада на восток, различия в их количестве по территории незначительны. Большая часть осадков выпадает в летнее время. К неблагоприятным климатическим условиям относятся суховеи, количество дней с которыми составляют от 37 до 44 в год, засухи, повторяющиеся раз в 50 лет, — сильные, охватывающие весну, лето и осень, 1 раз в 10 лет — средней интенсивности и 1 раз в 2, 3 года — слабые. Кроме того, снижают эффективность сельскохозяйственного производства повторяющиеся практически каждый год ранние осенние и поздние весенние заморозки, ливневые осадки и т.д.

В целом же относительная однородность агроклиматических условий свидетельствует о большом влиянии на территориальную организацию сельского хозяйства республики других компонентов природной среды, прежде всего почв.

Почвы Мордовии различны по плодородию и при правильном использовании могут давать высокие урожаи. Почвенный покров отличается большим разнообразием. Географическое положение Мордовии в регионе с достаточно благоприятным умеренно-континентальным климатом, сочетанием плодородных черноземных и менее качественных серых лесных почв способствует развитию многоотраслевого сельского хозяйства с производством зерна, картофеля, сахарной свеклы, мяса крупного рогатого скота, свиней, молока.

2.2. Состав и использование земельных ресурсов

Для почв Мордовии наиболее характерно сочетание выщелоченных и оподзоленных черноземов и комплекса серых лесных почв с небольшим распространением дерново-подзолистых почв. Наиболее ценными являются выщелоченные и оподзоленные черноземы, занимающие более 44% пашни. Комплекс серых лесных почв охватывает 44,4% пахотных угодий, причем лучше освоены темно-серые лесные почвы. 6,1% пашни приходится на наименее качественные на территории республики дерново-среднеподзолистые почвы, главным образом в пределах подзоны хвойно-широколиственных лесов и на северо-западе подзоны северной лесостепи. В долинах крупных рек и их притоков под пашни используются пойменные почвы, доля которых составляет 3,2%.

Сельскохозяйственная освоенность территории республики варьируется от 64% в зоне смешанных лесов до 74% в ландшафтах широколиственных лесов и лесостепи. Несколько меньшая доля сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади на западе республики объясняется широким распространением здесь лесной растительности, заболоченностью и преобладанием малопродуктивных дерново-подзолистых почв. Эти же факторы определяют относительно невысокую земледельческую освоенность сельскохозяйственных угодий: пашни занимают 72%. При переходе в ландшафты широколиственных лесов и лесостепи с серыми лесными и черноземными почвами освоенность территории повышается. Наибольшая распаханность характерна для лесостепных районов с черноземами выщелоченными и оподзозоленными — 86% площади сельскохозяйственных угодий. Довольно высока земельная освоенность угодий в районах с серыми лесными почвами в зонах широколиственных лесов и лесостепи — 81-82%. [6]

В составе природных кормовых угодий ландшафтов всех типов преобладают низкопродуктивные пастбища со злаковой, злаково-разнотравной и разнотравно-бобовой растительностью, используемые для выпаса крупного рогатого скота. Доля природных кормовых угодий в площади сельскохозяйственных земель колеблется от 14% в земледельчески высокоосвоенных районах лесостепи до 28% в зоне смешанных лесов. Сенокосов на территории республики не больше 2% и лишь в западных районах они занимают около 10% площади сельхозугодий. Основные массивы пастбищ приурочены к склонам оврагов и балок, сенокос — к районам рек Мокши и Вада. Наибольшей продуктивностью отличаются заливные сенокосы, дающие по два укоса в год. [7]

2.3. Природные условия и территориальная организация сельского хозяйства

Важнейшим для рациональной территориальной организации сельского хозяйства является учет природных условий и факторов, влияющих на эффективность использования земельных ресурсов, кормовой базы и сочетания и пропорции отраслей растениеводства и животноводства. Картина сельскохозяйственного использования земель и организация территории в зависимости от типа природной среды отражена в таблице 2.1.

Различные части Мордовии в зависимости от природных условий отличаются сочетанием отраслей сельского хозяйства. Так, на западе и северо-западе республики, где преобладают равнинные формы рельефа, более благоприятные агроклиматические условия. Сочетание малоплодородных дерново-подзолистых, светло-серых и серых лесных почв создает предпосылки для развития молочно-мясного скотоводства с откормом молодняка крупнорогатого скота и затрудняет выращивание зерновых яровых культур. На юго-востоке, где рельеф более возвышен, изрезан различными формами эрозии и серые лесные почвы сочетаются с другими типами почв, широко распространены посевы зерновых яровых культур, а на поймах — конопли и кукурузы. Имеющиеся естественные кормовые угодья и полевые кормопроизводство облегчают развитие мясо-молочного скотоводства и свиноводства. На большей части Мордовии имеются благоприятные условия для развития многоотраслевого растениеводства и мясо-молочного скотоводства с широким набором дополнительных отраслей.

Таким образом, большая часть сельскохозяйственных земель Мордовии отличается высоким и средним потенциальным плодородием. Наибольшим естественным плодородием характеризуются почвы восточных районов республики, что является благоприятным фактором размещения здесь сельскохозяйственных культур, наиболее требовательных к почвенному плодородию, — сахарной свеклы, конопли, пшеницы, картофеля. Наименьший уровень плодородия почв отмечается в западных частях республики, поэтому там целесообразней размещать менее требовательные культуры — многолетние и однолетние травы, озимую рожь. Территориальные различия в потенциальном плодородии почв Мордовии обусловлены такими факторами, как механический состав почвенного покрова, подверженность земель водной эрозии, щебневатость, кислотность и агрохимические свойства.

Таблица 2.1

Сельскохозяйственное использование земель и организация территории в разных типах природной среды [6, с.82]

| Доля сельхозугодий | Доля в площади сельхозугодий, % | Доля в площади пашни, % | |||||||||||

| Природные зоны | Преобладающие типы почв | в общей земельной | пашни | природных | в том числе | зерновых | кормовых | в том числе | пропашных | чистых | |||

| площади, % | кормовых угодий | пастбищ | сенокосов | культур | культур | многолетних трав | однолетних трав | кукурузы | культур | паров | |||

| Смешанные леса водно-ледниковых равнин | Дерново-подзолистые и серые лесные | 64 | 72 | 28 | 18 | 10 | 53 | 35 | 18 | 6 | 10 | 10 | 12 |

| Широколиственные леса и лесостепь | Серые лесные | 74 | 81 | 19 | 17 | 2 | 54 | 35 | 17 | 5 | 10 | 10 | 12 |

| вторичных мореных равнин | Черноземы и серые лесные | 73 | 82 | 18 | 15 | 3 | 54 | 34 | 14 | 8 | 10 | 13 | 10 |

| Черноземы выщелоченные и оподзоленные | 72 | 86 | 14 | 13 | 1 | 54 | 33 | 14 | 8 | 10 | 15 | 8 | |

| Широколиственные леса и лесостепь | |||||||||||||

| эрозионно-денудационных равнин | Серые лесные | 69 | 82 | 18 | 16 | 2 | 53 | 34 | 17 | 7 | 7 | 10 | 10 |

3. Социально-экономические предпосылки развития и

размещения сельского хозяйства Мордовии

На развитие и территориальное размещение сельского хозяйства кроме природных факторов оказывают огромное влияние социально-экономические и исторические факторы. Это обеспеченность трудовыми ресурсами, положение по отношению к местам потребления и переработки сельскохозяйственной продукции, степень развития транспорта и транспортной инфраструктуры, уровень урбанизации, механизации, электрификации и химизации, интенсивность сельского хозяйства, технический прогресс, экономическая политика в аграрном секторе.

Для развития сельского хозяйства Мордовии сложились благоприятные социально-экономические условия: сосредоточение населения, наличие крупных городов, хорошая обеспеченность транспортными путями, наличие сети предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье.

Одним из основных социально-экономических факторов является наличие трудовых ресурсов. На формирование трудовых ресурсов оказывает влияние целый ряд факторов, например, естественный прирост населения, территориальное размещение и миграции, особенности заселения, численность городского и сельского населения и др. На различных этапах развития Мордовии наблюдались процессы, которые с одной стороны приводили к деконцентрации, с другой стороны — к концентрации в крупных промышленных центрах. Например, освоение пахотных земель сопровождались более равномерным расселением населения на территории, а современные индустриализация и урбанизация — концентрацией производства и населения.

Трудовые ресурсы сельского хозяйства в большой степени зависят от доли сельского населения. Динамика численности населения и доли сельского населения Мордовии приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Динамика численности населения Республики Мордовия [6, с.19]

| Год | Общая численность населения, | % | Население | Плотность населения, чел./км2 | ||||

| тыс. чел. | городское, тыс. чел. | % | сельское, тыс. чел. | % | всего | сельского | ||

| 1897 | 1065,0 | 100 | 64,0 | 6 | 1001,0 | 94 | 51 | 51 |

| 1926 | 1292,0 | 100 | 60,0 | 4 | 1232,0 | 96 | 52 | 51 |

| 1939 | 1187,0 | 100 | 89,0 | 7 | 1098,0 | 93 | 47 | 42 |

| 1959 | 1002,0 | 100 | 184,0 | 18 | 818,0 | 82 | 39 | 31 |

| 1970 | 1030,0 | 100 | 373,0 | 36 | 657,0 | 64 | 40 | 24 |

| 1979 | 990,0 | 100 | 465,0 | 47 | 525,0 | 53 | 38 | 20 |

| 1989 | 964,0 | 100 | 545,0 | 57 | 419,0 | 43 | 36 | 16 |

| 1992 | 964,4 | 100 | 561,3 | 57 | 403,1 | 43 | 36 | 16 |

| 1994 | 962,7 | 100 | 561,3 | 58 | 401,4 | 42 | 35 | 16 |

| 1994 к 1926 | -329 | 74,5 | +497 | 928,3 | -826 | -32,9 | -16 | -36 |

Во время первой переписи населения в 1926 году численность составила 1292 тысяч человек, из них сельское население составляло 96%. Все последующие годы наблюдалось снижение доли сельского населения и соответственно трудовых ресурсов для сельского хозяйства. Это было связано с процессами индустриализации, урбанизации и экономической политикой государства. В 1994 году доля сельского населения сократилась до 42%. Сложившаяся динамика численности населения в сельской местности Мордовии привела к его резкому постарению, что приводит к сокращению воспроизводительной базы населения. Одновременно уменьшается число сельских поселений, в результате чего снижаются трудовые ресурсы сельского хозяйства. В настоящее время наблюдается большая неравномерность трудовых ресурсов по районам республики. В восьми районах сельчане составляют 100% населения, в трех — от 70 до 90, в восьми — от 50 до 70 и только в Рузаевском и Чамзинском — меньшинство — соответственно 30 и 31%. [6]

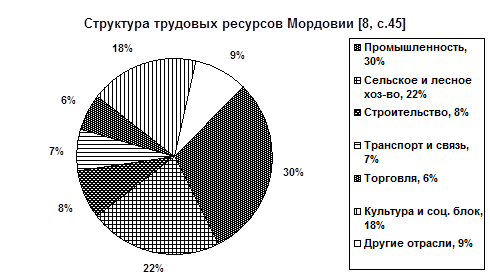

Экономические преобразования, социальная политика и тяжелое положение в промышленности благоприятствуют возрождению села и дают некоторые положительные результаты. Миграционный отток из села практически прекратился. Выросли сезонные миграционные потоки из города в село, увеличивается число фермеров и приток беженцев в село. За 1989-1993 годы численность трудовых ресурсов в Мордовии сократилась, в частности в сельском хозяйстве на 13 тысяч человек. Увеличение доли трудовых ресурсов в городах долгое время шло за счет сельских жителей. Если трудовые ресурсы в городе всегда составляли 51-56% от общей численности населения, то для сельской местности этот показатель ниже, например в 30-е составлял всего 44% годы. Современная структура трудовых ресурсов отражена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1

Снижение трудовых ресурсов за этот период отчасти компенсировался процессами электрификации, механизации и химизации сельского хозяйства. Индустриализация страны позволила обеспечить все сельское хозяйство электроэнергией, техникой и комплексными удобрениями. Но уровень механизации сельского хозяйства Мордовии отстает от общемирового уровня, используются мощная гусеничная тракторная техника не всегда эффективно. Эффективность производства остается низкой, велика доля ручного труда в сельском хозяйстве. В прошлом году в Мордовии воссозданы МТС, которые комплектуются техникой, приобретенной по лизингу. Создан лизинговый и внебюджетный фонд развития села, которые помогают приобретать минеральные удобрения, средства химической защиты и технику.

4. Структура и специализация сельского хозяйства республики

4.1. Специализация сельского хозяйства Мордовии

По данным 1994 года на территории Мордовии было 275 колхозов, 102 товарищества и акционерных обществ, 52 сельскохозяйственных кооператива, 5 подсобных хозяйств предприятий, 1500 фермерских хозяйств. [1] Все они могут быть подразделены на 5 типов и 3 подтипа сельского хозяйства.

На большей части земледельчески освоенной территории Мордовии основой формирования типов сельского хозяйства является скотоводство молочно-мясного и мясо-молочного направления, что связано с характером использования сельскохозяйственных земель и организацией территории, обусловленными ландшафтными особенностями местности. В пределах зоны смешанных лесов мясо-молочное скотоводство — единственная отрасль специализации. В зоне широколиственных лесов оно сочетается с зерновым хозяйством. В восточных районах республики в зоне широколиственных и смешанных лесов и лесостепи мясо-молочное скотоводство сочетается со свекловодством. В районах с относительно большими запасами пастбищных ресурсов, а также расположенных близ г. Саранска скотоводство имеет молочно-мясное направление. Дополнительными отраслями этого типа выступают свекловодство (на вторичных мореных равнинах с черноземными почвами) и птицеводство (в зоне широколиственных лесов с черноземами оподзоленными и серыми лесными почвами). Наиболее интенсивные отрасли сельского хозяйства (птицеводство, молочно-мясное скотоводства) представлены в пригородном Лямбирском районе.

Эффективность территориальной концентрации производства продукции сельского хозяйства предполагает оптимальное соотношение отраслей растениеводства и животноводства с учетом форм их организации в соответствии с природным и экономическим потенциалом территории. Исследование сравнительной эффективности возделывания товарных и кормовых сельскохозяйственных культур является основой разграничения территорий, неодинаково благоприятных для производства товарной продукции растениеводства. При решении вопроса целесообразности размещения отдельных отраслей животноводства делается анализ территориальных различий в соотношении продуктивности и производственных затрат, обуславливающих эффективность производства отдельных видов кормов, а также их сочетаний в определенных пропорциях, необходимых для различных групп сельскохозяйственных животных. В зависимости от результатов этого анализа и формируется производственный тип сельскохозяйственных предприятий, продукцию которых можно получить с наименьшими затратами на основе рационального использования земельных и других природных материально-технических ресурсов.

4.2. Характеристика отраслей растениеводства

Главными отраслями растениеводства на территории Мордовии являются зерновые культуры и свекловодство. В 1993 году наиболее высокая урожайность зерновых культур наблюдалась в ландшафтах широколиственных лесов и лесостепи с черноземами — около 1,8 т/га. В посевах зерновых культур значительную долю занимает озимая рожь и пшеница, отличающиеся большой продуктивностью. Эффективность этих отраслей во многом зависит от характера почвенного покрова. С наличием черноземов в центральных и восточных районах Мордовии связано то, что доля пашни в сельхозугодьях занимают 80-85%, при средней норме по республике — 80%. На почвах менее плодородных (серых и светло-серых лесных, дерново-среднеподзолистых) доля пашни не превышает 70%. Вследствие высокой степени распаханности доля естественных кормовых угодий (сенокосов и пастбищ) невелика. Сенокосы занимают чуть больше 4%, пастбища — около 18%. На северо-западе Мордовии, где высок удельный вес в пашне серых лесных и дерново-подзолистых почв, доля зерновых культур не превышает 50-60%. Из них примерно половина приходится на озимую рожь. В районах с преобладанием серых лесных почв, особенно на востоке республики, возрастает доля посевов зерновых (прежде всего ячменя) и однолетних трав. И, наконец, использование черноземных почв характеризуется наибольшей долей зерновых культур с явным преобладанием яровых. В пропашных культурах преобладает картофель, на северо-западе республики он занимает около 14% пашни, но распространен повсеместно.

Другая важная культура растениеводства Мордовии — сахарная свекла. Посевы этой культуры занимают ограниченные площади в восточных частях республики в зоне широколиственных лесов и лесостепи с черноземными почвами. Сахарная свекла выращивается в интенсивных зернопропашных севооборотах и является трудоемкой и малотранспортабельной культурой, поэтому при размещении ее посевов наряду с благоприятными природными условиями учитываются социально-экономические факторы: хорошая обеспеченность трудовыми ресурсами, близость к Ромодановскому сахарному заводу, высокий уровень развития транспорта и транспортной инфраструктуры. Урожайность сахарной свеклы колеблется от 14,5 до 19,9 т/га.