Реферат: Физико-химические закономерности формирования тонкопленочных металлополимерных систем из газовой фазы

Рис. 3. Кинетика электронно-луче – вого диспергирования ПТФЭ

По истечению τп наблюдается интенсивное выделение летучих продуктов, плотность которых со временем несколько уменьшается и для ряда полимеров вследствие формирования на поверхности карбонизированного слоя может снизиться до очень малых значений. В ряде случаев возможно возникновение автоколебаний электронного потока, плотности летучих продуктов и их давления отдачи, обусловленных, в основном, экранировкой электронного потока частицами факела [36].

При воздействии лазерного излучения на ПТФЭ основной вклад в диспергирование, по-видимому, вносят процессы термодеструкции. В работе [33] численными методами решено уравнение теплопроводности, учитывающее движение границы раздела и особенности поглощения излучения в поверхностных слоях полимеров. При проведении расчетов принято во внимание различие теплофизических характеристик аморфной и кристаллической фаз полимера. Показано, что по этой причине скорость диспергирования в локальных участках поверхности мишени может изменяться в два и более раза. Следовательно, наблюдаемое экспериментально селективное разрушение поверхности полимера при действии на него излучения СО2 -лазера, образование кристаллических «нитей» [28] может быть объяснено в рамках тепловой модели.

Электронно-микроскопические исследования морфологических особенностей роста ряда полимерных покрытий показали, что при высокой скорости диспергирования уже на начальных стадиях процесса осаждения покрытий имеет место образование макрочастиц, близких по форме к сферической и имеющих примерно одинаковый размер [31]. Наиболее вероятной причиной их формирования является полимеризация в газовой фазе в результате столкновения летучих фрагментов макромолекул. Проведенные оценки показали, что при таких режимах процесса выполняется соотношение lк > λ (lк – характерный размер камеры, λ – длина свободного пробега фрагментов), указывающее на правомочность данных представлений. Если же в процессе обработки полимера концентрированным потоком энергии в поверхностном слое наблюдается образование пузырей из летучих продуктов, то внутри таких газовых образований всегда lк >λ и в его объеме протекают процессы вторичной полимеризации. При этом, как показывают расчеты, значение длины свободного пробега незначительно зависит от массы фрагментов макромолекул, образующихся при диспергировании.

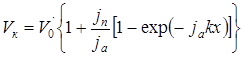

В работе [31] сформулирована модель роста фрагментов в результате неупругого столкновения их в газовой фазе с активными частицами. Для параллельного потока частиц, распространяющегося в направлении х, установлено, что средний объем частиц в газовой фазе

, (1)

, (1)

где: ![]() средний объем фрагмента; jn , ja – плотность потока фрагментов и активных частиц; k – константа.

средний объем фрагмента; jn , ja – плотность потока фрагментов и активных частиц; k – константа.

Если же поток летучих частиц диспергирования является расходящимся, то изменение линейной плотности частиц в радиальном направлении обусловлено не только процессами полимеризации, но и изменением заполняемого ими объема. В этом случае

Vк =kVo ` jn , o ro {1‑ro /r exp[-ja k (r-ro )]+ro ja k[E1 (ja kro ) – E1 (ja k2 )]}, (2)

где jn , o – плотность потока фрагментов у поверхности мишени; E1 (х) – интегральная показательная функция.

Анализ (1) и (2) показывает, что при малых значениях х объем частиц линейно возрастает при увеличении пути, пройденного частицей: Vк = Vo (1+kх). При х >> λ рост частицы практически прекращается, и ее максимальный объем составляет Vк = Vo (1+ jn , o /ja ). Отметим, что при создании в камере неоднородных электрических и магнитных полей, электрических разрядов, физико-химические процессы имеют более сложный характер. Наблюдается, в частности, пространственное перераспределение массовых потоков, изменение активности частиц в процессе их движения.

При образовании полимерного покрытия на поверхности подложки основными элементарными актами являются: адсорбция частиц, химическое взаимодействие их между собой, тепловая десорбция низкомолекулярных фрагментов, ионно- и электронно-стимулированная полимеризация, распыление покрытия в результате действия на него частиц потока. В ряде случаев существенное влияние на скорость роста покрытий и их свойства оказывают химически активные низкомолекулярные соединения, например, кислородосодержащие, которые могут не являться продуктами распыления исходного полимера и вводятся в газовую фазу для инициирования полимеризационных процессов [38].

В соответствии с данными представлениями и основными положениями химической кинетики, теории тепловой десорбции в работах [38,39] предложены модели, описывающие рост полимерных покрытий в изотермических условиях. При определении константы скорости полимеризации фрагментов макромолекул kn в условиях их тепловой и ионно-стимулированной десорбции использованы аналитические соотношения, полученные при решении задачи роста частиц конденсированной фазы при наличии реиспарения адсорбированных атомов металлов [1]. На начальных стадиях процесса, когда радиус взаимодействия активной частицы (радикала) с фрагментом Rц <<Х, kn = πD (Х – длина диффузионного пробега частиц). На поздних стадиях, при установлении равновесной концентрации адсорбированных частиц

kn =2 πDρ0 К1 (ρ0 )/ К0 (ρ0 ),

где: ρ0 = Rц / Х; К0 и К1 – модифицированные функции Бесселя второго рода нулевого и первого порядка соответственно.

Отмечается, что результаты экспериментальных исследований кинетики роста покрытий согласуются с выводами предложенных моделей. В частности, объяснено наблюдаемое в экспериментах снижение скорости роста покрытия в процессе его осаждения. Если же процесс формирования полимеризационной фазы протекает в условиях ионного травления, то при определенных параметрах осаждения рост покрытия не происходит [39].

Полученные соотношения свидетельствуют об ограниченности применения принятого в ряде работ [27, 28] метода оценки характера пространственного распределения частиц в потоке по толщине сформированного покрытия. Линейная зависимость толщины покрытия m от jn имеет место только на поздних стадиях и при протекании на поверхности реакции полимеризации первого порядка. Важным результатом данной модели является также описание кинетики процессов постполимеризации, их зависимости от природы подложки и ее температуры.

На основании результатов моделирования представляется возможным определить оптимальные условия и режимы формирования полимерных покрытий. Из анализа особенностей поведения фрагментов на поверхности мишени следует, что их наиболее вероятное участие в процессе полимеризации обеспечивается лишь при одновременном выполнении следующих условий: время жизни в адсорбированном состоянии τа должно быть больше (или равно) времени захвата фрагмента растущим активным центром τц (τа > τц ); τц < τп (τп – время между актами поступления частиц из газовой фазы на данный участок поверхности). При условии распределения свободных от центров роста площадок по закону Пуассона можно получить, что τц =0,12/nр D (nр – плотность ядер полимеризации). С учетом данного соотношения получен интервал оптимальных плотностей потока фрагментов, при осаждении которых на поверхности формируется наиболее высокомолекулярное покрытие [38, 40]. На основании данных результатов определены оптимальные значения јп при различных значениях температуры подложки, оценено влияние јп и температуры поверхности на молекулярную массу образующегося покрытий.

3. Размерные эффекты в тонких полимерных покрытиях, формируемых из активной газовой фазы

Экспериментальные исследования структуры и свойств полимерных покрытий, осажденных из активной газовой фазы, указывают на сложный характер их зависимости, прежде всего, от толщины слоя. Это связано с особенностями формирования таких систем, влиянием твердой поверхности подложки на структурное состояние тонких полимерных покрытий.

Основной характерной особенностью метода осаждения из активной газовой фазы, в отличие от часто применяющихся методов формирования покрытий из расплавов или растворов полимеров, является протекание вторичной полимеризации в процессе формирования слоя. Отметим также, что полимерные покрытия осаждаются из активной газовой фазы в неравновесных условиях, и, особенно на начальных стадиях, характеризуются относительно высоким вкладом поверхностной энергии в полную энергию тонкопленочной системы. Эти обстоятельства определяют протекание различного рода релаксационных процессов, в том числе и структурных. В результате наблюдается высокая нестабильность физико-химических свойств покрытий, зависящая в значительной степени от условий и технологических параметров процесса пленкообразования, природы и мощности источника генерации активной газовой фазы. При проведении соответствующей обработки тонкопленочной системы возможна реализация большого набора структурных элементов, в том числе и специфических, способных образовываться только в граничных полимерных слоях. Таким образом, толщина полимерного слоя, определяющая в значительной степени проявления большого числа указанных выше факторов, является важным параметром структурного и фазового состояния и изучение размерных зависимостей структуры и свойств покрытий является интересной научной задачей.

В работах [8, 41] используя основные положения релаксационно-диффузионной теории межфазных процессов дано описание структурного состояния тонких полимерных слоев, нанесенных на поверхность твердого тела и находящихся в соединениях металл-полимер-металл.

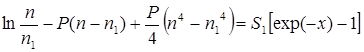

В стационарном состоянии распределение активных центров макромолекул, ответственных за межфазное и межмолекулярное взаимодействие, описывается выражением [8]

, (3)

, (3)

где: n1 – начальное распределение АЦ; ![]() ; σ – параметр, зависящий от природы полимера; γ – подвижность АЦ; D – коэффициент поверхностной подвижности АЦ;

; σ – параметр, зависящий от природы полимера; γ – подвижность АЦ; D – коэффициент поверхностной подвижности АЦ; ![]() ; Е – потенциал поля поверхности; х=z/R; z – координата слоя; R – характерное расстояние, на котором проявляется влияние поля поверхности.

; Е – потенциал поля поверхности; х=z/R; z – координата слоя; R – характерное расстояние, на котором проявляется влияние поля поверхности.

Граничное значение n1 может быть получено из условия постоянства общего числа активных центров в слое полимера:

.

.

Анализ соотношения (3) показывает, что целесообразно рассмотреть предельные случаи, проявляющиеся в реальных системах. Для полярных полимеров, подвижность активных центров которых определяется главным образом межмолекулярным взаимодействием, можно принять, что выполняется неравенство Pn|1 – n3 | >> 1. Тогда решением уравнения (3) при данном условии является выражение

![]() . (4)

. (4)

Из соотношения (4) следует, что на границе покрытия с подложкой устанавливается минимальная плотность активных центров (n1 < n), которая уменьшается при возрастании толщины покрытия (n1 ® 1 – S1 /P при Z ® ¥). На внешней поверхности пленки плотность активных центров зависит от толщины немонотонно. При толщине Zmax » 1,8R она достигает максимального значения nmax » 1 + 0,29S1 /P. В этом случае распределение плотности активных центров по толщине пленки достаточно точно может быть описано выражением