Реферат: Формирование социальной идентичности в процессе подготовки студентов педагогического вуза

В нашем сравнительном исследовании, которое проводилось на студентах ЯГПУ (52 студентов 1 курса и 62 - выпускного) и факультета психологии и педагогики университета в польском городе Белосток (57 студентов 1 курса и 52 - выпускного) в 1994 - 1999 годах, с целью изучения процесса социального становления будущих педагогов, одной из задач было выявление содержания социальной идентичности у наших и польских студентов.

В рамках исследования, было получено много интересных данных, некоторые из которых приводятся в данной статье.

Исследование социальной идентичности проводилось на студентах младших и старших курсов названных вузов посредством теста "Кто я такой?".

Все ответы на вопрос были объединены в 7 групп:

физическое Я - характеристики внешности, пола, возраста и т.п.;

социальное Я - характеристики принадлежности к социальной группе, например, я - студентка, я - дочь и т.п.;

рефлексивное Я - ответы, в которых выражается отношение к себе, своей социальной позиции, я - слишком беспокоюсь, я - счастливый и т.п.;

деятельное Я - характеристики отношения к какому-то делу или умения, например, я люблю ловить рыбу, я умею готовить и т.п.

гражданское Я - принадлежность к своей стране;

глобальное Я - ответы, выражающие чувство принадлежности к широкой социальной группе, типа, я - житель Европы, мира и т.п.;

религиозное Я - ответы, выражающие принадлежность к религии.

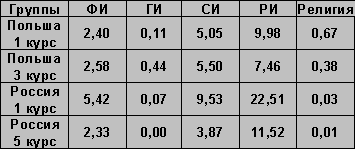

В таблице №1: "Средние показатели идентичности у студентов ЯГПУ и ФППУБ" приводятся результаты рефлексивной, социальной, физической, религиозной и глобальной идентичности.

Таблица №1

Средние показатели идентичности у студентов ЯГПУ и ФППУБ.

В целом можно выделить две превалирующие группы идентичности, которые выражены во всех группах: социальная и рефлексивная. Физическая, социальная, рефлексивная, идентичность наиболее выражены в младшей русской группе (студенты первых курсов). Глобальная и религиозная идентичность выражены слабо.

Если сравнить группы поляков и русский, то можно отметить следующее. В старших группах (студенты выпускных курсов) примерно одинаковые показатели идентичности по всем параметрам, кроме религии. У русских несколько выше рефлексивное Я и практически отсутствуют ответы, выражающие принадлежность к широкой группе мирового сообщества. Структуру идентичности польских студентов определяет и религия, показатель этой идентичности даже выше, чем гражданский. Нам показалось странным, что среди опрошенных русских студентов этот показатель приближается к нулю.

Можно гипотетически проследить динамику идентичности, сравнив показатели младших и старших курсов. Особенно явно изменения в идентичности выражены у русских студентов. Сильно вырос показатель рефлексивного, социального "Я". Появились ответы в графе глобальной и религиозной идентичности. У поляков менее сильно вырос показатель рефлексивной идентичности и упал религиозной.

О чем говорят эти результаты? Обратимся к теории СИТ, согласно которой человек стремится к позитивной социальной идентичности, также как и позитивному самоуважению. Потребность в самоуважении люди реализуют через отождествление себя с группой, которая оценивается ими позитивно. Если группа, с которой человек себя отождествлял, в силу каких-то обстоятельств теряет в его глазах свой положительный статус, он будет стремиться либо выйти из нее физически или психологически, либо же прилагать усилия к восстановлению ее позитивного значения. Сильнейший и, может быть, универсальный мотив это мотив думать хорошо о самом себе, иметь позитивную оценку идентичности или иметь позитивное самоуважение (28). Этот мотив приводит в движение социальное поведение и влияет на тенденцию оценивать собственное членство в группе и соответствующие социальные категории.

В данном случае в русской группе в структуре "Я" наблюдается явная тенденция роста рефлексивных показателей. Собственно, аналогично тому, что было выявлено в исследовании Зучера: в период повышения нестабильности в обществе рефлексивное "Я" сильно увеличивается, как это было в США в период 1960 и 1970, когда происходили значительные социальные и культурные изменения. Затруднения определение себя в терминах социальной позиции заметно снизились, когда социальная ситуация изменилась и стала более стабильной (30). В этом смысле вызывает тревогу рост показателя рефлексивной идентичности в русской группе, что должно отражать восприятие нестабильности в обществе.

В то же время нельзя не отметить и роста социального Я у русских студентов. Мы не нашли в англоязычной литературе примеров одновременного роста рефлексивной и социальной идентичности. Уже отмечалось, что рост рефлексивной идентичности - это не совсем благополучный показатель. В педагогической среде он может быть связан с усилением роли чисто эгоистических факторов в воспитании, управлении и нравственном регулировании общества. Мы наблюдаем подобные явления и в нашей стране. В то же время нестабильность не привела к результатам подобным тем, которые отмечены в литературе. Хотя, конечно, реальная жизнь преподносит многочисленные примеры роста "эгоистических" ценностей и жесткой ориентации на то, что "ближе к телу", у русских студентов продолжает сохраняться и даже расти социальная ориентация. Видимо, культура отношений, сложившаяся в России, благоприятна для поддержания ощущения своей принадлежности к той или иной социальной группе. И это весьма оптимистичный результат, особенно, если вспомнить работы Э. Эриксона о позитивной и негативной стороне идентичности, в которых данный показатель соответствует больше позитивному направлению формирования идентичности (21, 22).

Низкий показатель "глобального Я" свидетельствует о слабом отнесении русскими студентами себя к общности европейской и мировой (особенно это характерно для выходцев из областных центров и сел). Надо отметить, что с началом Балканского кризиса этот показатель еще более упал (это проверялось в новой серии исследования, которая завершается в настоящий момент).

Полученные результаты вызвали у нас ряд серьезных вопросов в связи с целями, задачами и технологиями преподавания. Рассмотрим один из них. Современное преподавание по своему содержанию во многом ориентировано на европейскую культуру и общечеловеческие ценности. Это выражено практически на всех дисциплинах, как естественного, так и гуманитарного цикла. Если студенты слабо ощущают себя частью мирового сообщества и являются носителями узкой (русской, региональной, городской и т.п.) культуры, то возникает вопрос о возможных противоречиях в сознании студентов и современными требованиями учебной деятельности. Например, в области педагогики и психологии студенты изучают очень много новых подходов, теорий, которые опираются на общечеловеческие принципы и критерии и иногда прямо не вытекают из господствующих в нашей области традиций и отношений.

В связи с этим мы расширили программу исследования на русских студентах, включив в него дополнительные процедуры. Опишем одну из них. Студентам старших курсов (опрос проводился преимущественно среди студентов с наибольшим интересом к педагогике и психологии) были заданы следующие вопросы:

Вопрос 1. Оцените по 10-ти балльной шкале степень ощущения себя: "советским человеком", "представителем собственной национальности", "жителем своего города или района", "гражданином своей страны", "европейцем", "человеком мира". Мы специально включили в этот список категорию "советский человек", поскольку она еще достаточно сильно представлена в сознании людей (15).

Вопрос 2. Оцените по 10-балльной шкале, в какой степени хотелось бы себя ощущать представителем каждой из этих 6 общностей.

Вопрос 3. Оцените по 10-балльной шкале, на кого (какую из 6 общностей) преимущественно рассчитана информация, которую вы получаете в вузе.

Вопрос 4. Оценить по 10-балльной шкале, какая информация педагогов вами лучше воспринимается (по отношению к какой общности из 6).

Вопрос 5. Оцените по 10-балльной шкале, кем вас воспринимают ваши родители (представителем какой общности из 6).