Реферат: Катастрофы в истории Земли

Далее. Ученые, проводящие исследования в Антарктиде, установили, что ледяной панцирь этого материка может периодически исчезать и восстанавливаться. Последний раз такое восстановление произошло 2 миллиона лет назад в связи с резким похолоданием в этом районе земного шара.

И еще один интригующий факт. Недавно на дне океана в 600 километрах от мыса Горн обнаружены осколки значительного по размерам небесного объекта, который столкнулся с Землей 2, 3 миллиона лет тому назад... О чем говорят все эти данные?

“Мы все еще находимся в потоке комет,— считает М. Рампино.— Комета Галлея часть его. Мы еще не выбрались из этого душа”. Можно согласиться с этим мнением.

Таким образом, сегодня наблюдается своеобразный возврат к теории катастроф. Этот взгляд на историю нашей планеты включает учет как длительных эволюционных изменений, так и происходящих периодически катаклизмов.

Метеориты — скульпторы лика Земли

Падение одних небесных тел на другие — самое обычное и даже заурядное явление в Солнечной системе. Земля, будучи одним из тел Солнечной системы, не может в этом плане быть каким-то исключением: она не является закрытой мишенью для метеоритного “обстрела” из космоса.

Таким образом, кратеры — самая распространенная форма рельефа на Луне, Меркурии, Венере, Марсе, спутниках Марса — Фобосе и Деймосе.

На Земле в отличие от других небесных тел кратеры обнаружить труднее. Однако космическое фотографирование и аэрофотосъемка, выполненные в косом солнечном освещении, в сочетании с исследованиями на местах подтвердили предположение, что Земля действительно несет на себе следы встреч с небесными телами.

Изучение метеоритных структур Земли началось недавно. До 60-х годов нашего века, кроме нескольких малых кратеров и кратерных полей, был известен только Аризонский кратер диаметром 1,2 километра. Затем по мере обнаружения в различных районах земного шара многочисленных метеоритных кратеров самых разнообразных размеров достоверные сведения о количестве геологических структур на Земле, связанных с космическим происхождением, стало непрерывно изменяться. Число доказанных метеоритных кратеров и структур удваивается каждые 5—6 лет.

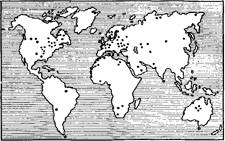

Как уже отмечалось выше, к настоящему времени установлено около 100 “астроблем”. Распределены они следующим образом (рис. 10): в Европе их насчитывается 30, в Северной Америке— 26, в Африке — 18, в Азии — 14, в Австралии — 9, в Южной Америке — 2.

Хотя в связи с биологическими катастрофами, происходившими на нашей планете, ученых, как было показано выше, интересуют преимущественно столкновения Земли с кометами, необходимо отметить, что значительно чаще она должна была сталкиваться с относительно мелкими космическими телами — метеоритами.

Метеориты — родные братья комет. Основным источником метеоритов (буквально “парящие в воздухе”) служит пояс астероидов (малых планет) — кольцеобразной группы небольших небесных тел, которые обращаются по гелиоцентрической орбите ме-жду Марсом и Юпитером.

Общее число астероидов очень велико. Самый крупный из них — Церера — имеет диаметр 1025 километров. Большинство же астероидов — это просто глыбы и мелкие обломки, несущиеся в пространстве; их число превышает многие миллионы.

Астероиды движутся по своим орбитам беспорядочно, испытывая бесчисленные возмущения, обусловленные влиянием главным образом гравитационного поля Юпитера. Вследствие этого происходят непрерывные изменения параметров орбит астероидов, что приводит к многочисленным взаимостолкновениям и как следствие дроблению этих небесных тел на более мелкие фрагменты.

Общее число сближающихся с Землей малых планет, изучение которых только начинается, достигает 1000, но вместе с более мелкими осколками их количество значительно больше. Астероиды или их отдельные фрагменты и осколки, которые вырвались из пределов пояса малых планет и попали в сферу притяжения Земли, а затем вошли в ее атмосферу и достигли земной поверхности,— это и есть, по существу, метеориты.

Польский астроном Я. Гадомский в одной из своих работ привел размеры земных площадей, которые могут пострадать вследствие столкновения Земли с метеоритом, в зависимости от его геометрических размеров.

К счастью, столкновение нашей планеты с метеоритами происходит достаточно редко. Вероятность встречи с метеоритным телом диаметром 250 метров не превышает, по расчетам, одного раза в 120 тысяч лет.

Долгое время считалось, что основным источником “поставки” на нашу планету всех метеоритов является пояс астероидов. Однако в последние годы появилось множество свидетельств о возможном происхождении части метеоритов из короткопериодических или кометоподобных объектов.

Это подтверждают, в частности, исследования распределений малых космических тел по определенной комбинации элементов орбит. Оказывается, большая часть метеоритообразующих тел генетически связана с астероидами, а менее 10% из них могут иметь исключительно кометное происхождение.

Отметим наконец и тот момент, что орбиты некоторых астероидов с большим эксцентриситетом очень близки к орбитам короткопериодических комет и практически неотличимы от них.

В качестве примера можно отметить сильно вытянутую орбиту астероида Гидальго, расположенную между орбитами Сатурна и Марса. При среднем расстоянии пояса астероидов от Солнца 2,7— 2,8 а. е. астероид Гидальго удаляется в перигелии от Солнца на 5,8 а. е., что дает некоторым специалистам основание считать его кометным ядром, захваченным планетами околосолнечного расположения.

Упомянем еще об одном источнике появления в окрестностях Земли метеоритов, который в некоторой степени связан с кометами.

| Диаметр метеорита, км |

Пострадавшая площадь, KM2 |

| 0,13 | 160 |

| 0,52 | 1 • 104 |

| 1,05 | 7,8 • 104 |

| 4,25 | 3,6 • 106 |

| 8,5 | 1,9 • 107 |

В любой паре двух небесных тел существует так называемая точка либрации (точка Лагранжа), в которой небесное тело, движущееся под влиянием притяжения двух других тел значительной массы, может находиться в состоянии относительного равновесия.

Имеются такие точки и в системе “Земля — Луна”. Из них для нас наибольший интерес представляют точки устойчивого равновесия, в которых практически не сказывается влияние Солнца, планет и других небесных тел. По логике вещей, зоны вокруг таких точек играют роль своеобразных гравитационных ловушек, в которых могут “застревать” небесные тела диаметром до нескольких десятков метров.

В 1956 году польским астрономом К. Кордылевским в окрестностях точек Лагранжа были обнаружены сгущения из частиц метеорной пыли и льда. Эти скопления, получившие названия облаков Кордылевского, доступны наблюдению, как очень слабо светящиеся протяженные пятна, в прозрачные ночи. Они были сфотографированы самим Кордылевским в 1961 году и американскими астрономами — в 1964 году. Уже в те годы была высказана гипотеза о постепенном сгущении облаков и превращении их в достаточно плотные космические тела с растущей массой.

Вполне понятно, что появление каждого такого тела способствует возникновению систем “Земля — сгусток” и “Луна — сгусток” со своими точками Лагранжа, в которых опять же должны образовываться