Реферат: Музыка и театр России 19 век

опера – балет «Млада» ( 1890г. ), «Ночь перед Рождеством» ( 1895г. по Гоголю ), опера – былина «Садко» ( 1897г.). Римский – Корсаков обращался и к внутреннему миру человека. Камерная опера «Моцарт и Сальери» ( 1897г. по пьесе Пушкина – одно из наиболее глубоких произведений автора. В опере сказка «О царе Салтане» ( 1900г. по Пушкину ) композитор прибегает к стилизации под народный жанр. Римский – Корсаков

написал около 80 романсов для голоса и фортепиано на стихи А.С. Пушкина, А.К. Толстого и других русских поэтов. Как дирижёр Римский – Корсаков с 1874г. руководил симфоническими оркестрами, а позднее оперными спектаклями.

![]() Говоря о музыкальной культуре XIX века нельзя не отметить братьев Антона и Николая Рубинштейнов. Их исполнительская и педагогическая деятельность способствовала тому, что в русской культуре утвердились европейские традиции концертной жизни и музыкального образования. Антон Рубинштейн – блестящий пианист – виртуоз. Он основатель и директор Петербургской консерватории с 1861 года.

Говоря о музыкальной культуре XIX века нельзя не отметить братьев Антона и Николая Рубинштейнов. Их исполнительская и педагогическая деятельность способствовала тому, что в русской культуре утвердились европейские традиции концертной жизни и музыкального образования. Антон Рубинштейн – блестящий пианист – виртуоз. Он основатель и директор Петербургской консерватории с 1861 года.

Николай Рубинштейн известен как пианист, дирижёр и педагог. Он стал основателем и первым директором Московской консерватории ( 1866г. )……………………

![]()

Театральная жизнь России в XIX веке.

![]()

В начале XIX века сложилась сеть русских Императорских театров, которые управлялись

«министерством двора Его Императорского Величества». В подчинении двора было 3 театра в Петербурге – Александрийский, Мариинский и Михайловский – и 2 в Москве-

Большой и Малый.

С появлением пьес А.Н. Островского, И.С. Тургенева, прозы Ф.М. Достоевского поэзия Некрасова в русскую культуру пришёл реализм. Актёрское искусство изменялось вместе с драматургией, ломая старые представления о том, что такое правда на сцене. 16 ноября 1859 года был день премьеры в Малом театре пьесы «Гроза» Островского. Вокруг спектакля разразилась буря. Первой исполнительницей роли Катерины была прекрасная актриса Л.П. Никулина – Косицкая. С пьесами Островского на сцену ворвалась стихия русской жизни, новый, сочный и современный язык. В пьесах Островского актёры Малого блистали на протяжении всех последующих десятилетий. Г.Н. Федотова,

М.Н. Ермолова – замечательные актрисы малого тиара. Русские артисты первой половины XIX века М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин остались в памяти потомков как фигуры из легенды. Щепкин сыграл почти 600 ролей в пьесах Шекспира,

Мольера, Гоголя, Островского и Тургенева. Он одним из первых начал утверждать реализм в русском театре, он создал правду на русской сцене.

Мочалов – прямая противоположность Щепкину. Он играл главные роли в пьесах русской и западной драматургии – Гамлета Шекспира, Карла Моора в драме Шиллера «Разбойники», Чацкого в «Горе от ума». В постановках пьес русские актёры создали образы, вошедшие в историю театрального искусства. Публика восхищалась Екатериной Семёновой, Алексеем Яковлевым. Эти актёры совершенно перевоплощались в представляемое лицо. Постепенно Малый театр стал специализироваться на драматических постановках, а Большой на опере и балете.

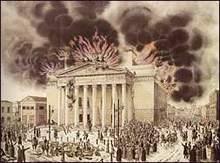

Большой Петровский театр 1825-1853 гг.

О ткрытие Большого Петровского театра 6 января 1825 года было обставлено очень торжественно. Зрители, посетившие в тот вечер новый театр, были потрясены благородством архитектурного замысла и его воплощением, невиданными масштабами здания, красотой отделки его зрительного зала.

Писатель Сергей Аксаков вспоминал: "Большой Петровский театр, возникший из старых, обгорелых развалин... изумил и восхитил меня... Великолепное громадное здание, исключительно посвященное моему любимому искусству, уже одной своею внешностью привело меня в радостное волнение..."

В день открытия театра был показан пролог "Торжество муз" <javascript:OpenIt1()> А. Алябьева и А. Верстовского, аллегорически изображавший, как Гений России при помощи муз из развалин сгоревшего театра создал новый прекрасный храм искусства - Большой Петровский театр. В прологе были заняты лучшие актеры труппы: Гения России исполнял знаменитый трагик Павел Мочалов, бога искусств Аполлона - певец Николай Лавров, музы Терпсихоры - ведущая танцовщица Фелицата Виржиния Гюллень-Сор <javascript:OpenIt2()>. После антракта был показан балет Фердинанда Сора "Сандрильона". "Блеск костюмов, красота декораций, словом, все театральное великолепие здесь соединилось, как равно и в прологе , - писал музыкальный критик В. Одоевский. Чтобы доставить "равное удовольствие всем жителям Москвы", дирекция театра решила повторить этот спектакль на следующий день.

П асмурным морозным утром 11 марта 1853 года по неизвестной причине в театре начался пожар. Пламя мгновенно охватило все здание, но с наибольшей силой огонь бушевал на сцене и в зрительном зале. "Страшно было смотреть на этого объятого огнем гиганта, - описывал пожар очевидец. - Когда он горел, нам казалось, что перед глазами нашими погибал милый нам человек, наделявший нас прекраснейшими мыслями и чувствами..."

"Есть события в России, которые быстротой и величием изумляют современников и представляются в виде чудес отдаленному потомству - писали "Московские ведомости" 17 января 1825 года - Такая мысль естественно рождается в душе Россиянина при каждом происшествии, приближающим отечество наше к среде держав Европейских, такая мысль возникает в душе при взгляде на Большой Петровский театр, как феникс из развалин возвысивший стены свои в новом блеске и великолепии".

Проект здания театра, составленный профессором А. Михайловым, был утвержден императором Александром I в 1821 году, а строительство его было поручено архитектору Осипу Бове <javascript:OpenIt3()>.

Большой театр 1856-1917 гг.

20 августа 1856 года восстановленный А.Кавосом Большой театр был открыт в присутствии царской семьи и представителей всех государств оперой В.Беллини "Пуритане" в исполнении итальянской труппы. Московский балет этого периода обязан своими удачами таланту француза Мариуса Петипа, поселившемуся в Петербурге. Хореограф неоднократно приезжал в Москву для постановки спектаклей. Самой значительной из его московских работ стал "Дон Кихот" Л.Минкуса, впервые показанный в 1869 году. Московскую редакцию этого балета Петипа перенес впоследствии на петербургскую сцену.

В конкурсе на проект восстановления здания театра победил план, представленный Альбертом Кавосом.

...Четверка лошадей, расположенная в один ряд, несется вскачь, увлекая за собой квадригу - античную колесницу на двух колесах. Управляет ими бог Аполлон, его голова увенчана венком, в левой руке лира...

При реконструкции зрительного зала Кавос изменил форму зала, сузив его к сцене, углубил оркестровую яму. Позади кресел партера, где раньше была галерея, он устроил амфитеатр. Размеры зрительного зала стали: почти равная глубина и ширина - около 30 метров, высота - около 20 метров. Зрительный зал стал вмещать свыше 2000 зрителей.

В таком виде Большой театр сохранился до наших дней, за исключением небольших внутренних и внешних перестроек.

Сам Кавос писал об архитектуре зрительного зала Большого театра: "Я постарался украсить зрительный зал как можно более пышно и в тоже время по возможности легко, во вкусе ренессанса, смешанном с византийским стилем. Белый цвет, усыпанные золотом ярко-малиновые драпировки внутренностей лож, различные на каждом этаже штукатурные арабески и основной эффект зрительного зала - большая люстра из трех рядов светильников и украшенных хрусталем канделябров - все это заслужило всеобщее одобрение."