Реферат: Пчелы и их болезни

III подвид - кавказская пчела персидская. Печатки меда темного цвета.

1-я группа - кавказская пчела персидская. Злобная пчела, желтого цвета, закладывает много маточников. Распространена в Закавказье.

Ниже описаны морфологические и биологические признаки основных групп пчел.

Среднерусская пчела (она же темная европейская) - самая крупная из всех популяций, кроме итальянской. Длина хоботка рабочих пчёл 5,9-6,3 мм, масса однодневных пчёл 100 мг, масса неплодной матки - 190 мг, плодной - 200-210 мг. Плодовитость матки 1500-2000 (иногда - 2500) яиц в сутки в период наиболее интенсивного развития пчелиных семей. Цвет тела пчёл темно-серый без желтизны. Печатка мёда белая (сухая). При вторжении в гнездо для осмотров ведут себя агрессивно, сильно беспокоятся, сбегают с сотов вниз и свисают гроздьями на нижнем бруске рамки, уходят с освещенной стороны сота на затемненную. Склонность к пчелиному воровству невысокая, а вот гнездо от нападения защищают плохо. Гнездо прополисуют умеренно. При наступлении медосбора мёд в первую очередь складывают в верхней части гнезда. Устойчивость к гнильцовым заболеваниям, нозематозу и падевому токсикозу высокая. Зимостойкость высокая, как, впрочем, и ройливость. Маточников при этом закладывают много, до 30 и более. Количество одновременно посещаемых медоносов (флормиграция) не более 4-5 видов. Сильный медосбор, однако, используют очень хорошо. Чем дальше на юг, чем жарче, тем хуже развиваются среднерусские пчёлы, хотя распространены в большинстве областей России. Медовая продуктивность (валовой сбор мёда на семью) колеблется в среднем от 40 кг в Сибири до 12-15 кг в юго-западных областях. Средний выход валового мёда на семью пчел 25-30 кг. Во время медосбора матки сокращают яйцекладку. Среднерусская порода очень устойчива к суровым и долгим зимам.

Серая горная кавказская пчела обитает в горных и высокогорных районах Северного Кавказа. Серые горные кавказские пчёлы широко распространены не только в нашей стране, но и ещё в более чем в 45 странах. Имеют миролюбивый характер и самый длинный из всех пород хоботок. Длина хоботка 6,6-7,2 мм, масса однодневных рабочих пчёл 90 мг, масса неплодной матки 180 мг, плодной - 200 мг. Плодовитость маток 1100-1500 яиц в сутки в период наиболее интенсивного развития пчелиных семей. Печатка мёда темная (мокрая), гнездо прополисуют очень сильно. От нападения чужих пчёл гнездо защищают хорошо, потому, вероятно, что сами - большие воровки. К вторжению в гнездо относятся спокойно, продолжают работать на сотах, даже вынутых из улья. Мёд складывают вначале в расплодной части гнезда и только потом в надставки. У себя на родине серые горные кавказские пчёлы зимуют хорошо, но по зимостойкости резко уступают среднерусским пчёлам. Кавказские пчёлы сильнее, чем среднерусские, поражаются "гнильцами" и нозематозом. Ройливость небольшая, в роевое состояние приходит 3-5% семей на пасеке, количество закладываемых маточников - 5-20. Будучи в роевом состоянии, практически не снижают темпов медосбора, строительства сотов, выкармливания расплода. Пчёлы легко переключаются из роевого состояния в рабочее, для этого достаточен медосбор 400-500 г в день. При обильном нектаровыделении по продуктивности уступают среднерусским пчелам, зато очень хорошо используют полифлёрный медосбор, легко переключаются с одного медоноса на другой. Средний валовой выход мёда на семью 25-27 кг.

Желтая кавказская пчела обитает в долинах Грузии, Армении и Азербайджана, распространена на Северном Кавказе. Длина хоботка 6,5-6,9 мм, масса однодневных рабочих пчёл 80-90 мг, масса неплодной матки 180 мг, плодной - 200 мг. Плодовитость маток в период интенсивного развития семей 1100-1700 яиц в сутки. Окраска тела пчёл серая со значительной желтизной. Пчёлы хорошо приспособлены к условиям жаркого сухого климата. При высокой температуре воздуха летом пчёлы не вентилируют гнездо, а неподвижно сидят на сотах. В зимний период нуждаются в частых очистительных облетах. Умеренно ройливы, миролюбивы, вороваты. Печатка мёда мокрая. По многим признакам схожи с серыми кавказскими.

Карпатская пчела, судя по названию, живёт в Карпатах и Прикарпатье. Распространена в Беларуси и в некоторых областях России. Цвет тела пчёл серый. По экстерьеру карпатские пчёлы похожи на украинских. Длина хоботка рабочей пчелы 6,3-7,0 мм, масса однодневных рабочих пчёл 110 мг, масса неплодной матки 185 мг, плодной - 205 мг. Плодовитость матки 1200-1800 яиц в сутки в период наиболее интенсивного весеннего развития семей. "Карпатки" исключительно миролюбивы. Можно полностью разобрать и собрать потом многокорпусный улей не получив ни одного ужаления. Именно по этой причине небольшими пасеками имеется во всех регионах страны. Ройливость невелика. Зимостойкость - выше средней. Печатка мёда преимущественно белая (сухая). Медовая продуктивность пчелиных семей 30-40 кг.

Украинская степная пчела обитает в степных и южных районах Украины. Окраска тела пчёл серая, несколько светлее, чем у среднерусских, с небольшой желтизной. Длина хоботка 6,3-6,7 мм, масса однодневных рабочих пчёл 105 мг, масса неплодной матки 180 мг, плодной - 200 мг. Плодовитость маток 1100-1500 яиц в сутки в период интенсивного развития семей пчёл. Поведение пчёл при вторжении в гнездо - умеренно агрессивное, при осмотре гнезда спокойное. Зимостойкостью мало отличаются от среднерусских пчёл. Печатка мёда преимущественно белая. Ройливость высокая. Гнездо прополисуют умеренно. Устойчивость к заболеваниям - высокая. Интенсивно строят соты и хорошо используют сильный медосбор, Медовая продуктивность пчёл украинской степной породы 30-40 кг.

Дальневосточная пчела происходит от украинской. Дальневосточная популяция пчел официально не получила статус породы, однако она представляет огромный практический интерес своей приспособленностью к специфическим природным условиям и бурной взяткой с липы. В настоящее время сочетают качества украинских и среднерусских, серых горных и желтых кавказских, итальянских и других пород. Специалисты отмечают, что гетерогенность и разнообразные условия среды обитания обусловили большую изменчивость не только экстерьерных, но и продуктивных признаков данной популяции пчел. Отлично приспособилась к местным условиям сильного и длительного взятка, не болеет гнильцом, зимостойка. В северных районах Дальнего Востока эти пчелы близки к среднерусским: окраска их тела не имеет желтых полос на тергитах, зимостойкость семей высокая. На юге Приморья чаще встречаются пчелы миролюбивые по характеру и с небольшой желтизной. Дальневосточные пчелы отличаются способностью исключительно эффективно использовать сильный медосбор во время цветения липы; отдельные семьи приносят за день 20 кг нектара. В качестве недостатков следует отметить высокую ройливость и низкую плодовитость матки.

Кубанская (северокавказская) пчела распространена в Краснодарском, Ставропольском краях и близлежащих местностях. Имеет небольшую желтизну на брюшных сегментах. Миролюбива. Маточников перед роением закладывает много, но сравнительно легко может быть удержана от роения. Приспособлена к непродолжительной зиме, с ежемесячными очистительными облетами.

Краинская пчела (карника) завезена из Австрии. Окраска тела пчелы темная, опушение серебристое. Длина хоботка 6,6 мм, масса однодневных пчёл 110 мг, масса неплодных маток 155 мг, плодных - 205 мг. Яйценоскость маток в период интенсивного развития семей 1400-2000 яиц в сутки. Пчелиные семьи быстро развиваются весной, хорошо используют весенний медосбор. Зимостойкость - высокая. Склонность к роению - выше средней. Медовая продуктивность составляет 40-42 кг.

Итальянская пчела завезена из Италии. Пчёлы имеют золотистую окраску. Длина хоботка 6,5 мм, масса однодневных пчёл 115 мг, масса неплодной матки 190 мг, плодной - 210 мг. Яйценоскость матки 1600-2500 яиц в сутки в период интенсивного развития семей. Семьи быстро развиваются, эффективно используют медосбор. Зимостойкость у пчёл в условиях российской зимы слабая, и они очень чувствительны к нозематозу и падевому токсикозу.

1.3 Анатомия и физиология медоносной пчелы

Анатомия медоносной пчелы - раздел биологии пчелиной семьи, изучающий форму, строение и взаимное расположение внутренних частей организма взрослых пчел, маток и трутней. Сохраняя в основных чертах признаки, свойственные классу насекомых, медоносная пчела вместе с тем служит примером необычайного усложнения и усовершенствования строения, вызванного воздействием внешней среды и образом жизни данного вида.

В строении трех стаз пчелы медоносной - рабочей пчелы, матки и трутня - много общего. Тело у них снаружи покрыто кутикулой, которую обычно называют хитином. В действительности хитин составляет только часть кутикулы. Покровы, или кутикула, пчелы - неживое вещество, продукт выделения подкожного слоя клеток - эпидермиса. Хитин - азотсодержащий полисахарид редко превышает по количеству 50% общего состава кутикулы. Непроницаемость, твердость кутикулы, связана не с хитином, а с другими частями ее.

Различают в ней два слоя: тонкий наружный - кутикулин и внутренний толстый - эндокутикулу. Химический состав первого не выяснен. Кутикулин трудно растворим в крепких соляной и серной кислотах, но растворим в едких щелочах. В эндокутикулу входят хитин и нерастворимое белковое вещество. Верхний слой ондокутикулы, расположенный под кутикулином, содержит в себе белок, хитин, кутикулин и, возможно, другие вещества.

Этот слой, обеспечивающий твердость кутикулы, называют экзокутикулой. Снаружи все тело пчелы покрыто густым слоем разветвленных волосков. Наружные покровы предохраняют внутренние органы от высыхания и воздействия химических веществ. Вместе с тем покровы являются наружным скелетом, к которому прикрепляются внутренние органы.

Тело рабочей пчелы, матки и трутня слагается из трех отделов - головы, груди, брюшка.

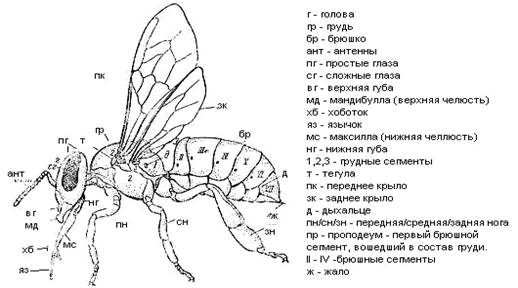

Рисунок 1 - Анатомическое строение пчелы

Голова. На голове находится пара "усиков", называемых антеннами, или сяжками, два крупных сложных глаза (по одному с каждой стороны) и обычно расположенные на "макушке" между ними три простых глазка. Сложные глаза типичны для насекомых и состоят из многочисленных функциональных единиц (фасеток), каждая из которых содержит линзу, строящую свою часть видимого изображения независимо от других. В результате пчелам, как и другим насекомым, присущ т. н. мозаичный тип зрения. Ротовой аппарат пчелы специализирован для высасывания нектара и образует длинную трубку (хоботок). Нектар поступает в специальный мешковидный резервуар ("медовый желудок", или зоб) в брюшке, где превращается в мед. Хоботок пчел представляет собой вытянутый желобковидный язычок (видоизмененная губа), прикрытый сильно модифицированными нижнегубными щупиками и челюстями. В состав ротового аппарата входят и грызущие структуры - жвалы.

Грудь. К груди прикреплены две пары крыльев и три пары ног. Крылья сцеплены между собой мелкими крючками и в полете функционируют как единое целое, но могут разъединяться и скользить одно по другому. Это облегчает движение пчел внутри цветка во время сбора пыльцы и нектара, а также в ячейках сотов, куда они приносят пыльцу и мед. Ноги обычно приспособлены для выполнения различных функций. Они целиком покрыты волосками, к которым пристает пыльца. На передних ногах могут быть крючки, которыми пчела чистит антенны. Средний членик (голень) задней ноги бывает расширен и сплющен, как описано выше, образуя корзиночку для сбора пыльцы. На лапке могут находиться ряды жестких волосков (щеточек), счищающих с тела насекомого пыльцу. Кроме того, ноги несут шпоры, с помощью которых пчела снимает с себя восковые пластинки, вырабатываемые ее особыми железами.

Брюшко. В брюшке располагаются основные части пищеварительной системы и половые органы. Нижняя его сторона бывает покрыта длинными волосками, которые удерживают пыльцу на пчелах, лишенных описанных выше корзиночек. Здесь же у многих видов находится два ряда восковых желез (зеркалец). Выделяемый ими воск используется для строительства ячеек гнезда. У жалящих пчел на конце брюшка расположен жалящий аппарат. Он включает в себя гладкое или зазубренное жало и окружающие его створки (футляр). В основании жала находится пара ядовитых желез, секрет которых накапливается в объемистом мешке, а впрыскиваясь в жертву, может вызвать сильную воспалительную реакцию и даже смерть. Это вещество, как и яд ос и муравьев, по химическому составу несколько похоже на вырабатываемое гадюками, но для людей, как правило, не опасно. Впрочем, некоторые индивиды обладают к нему повышенной чувствительностью: для ее снижения (десенсибилизации) можно заранее сделать инъекцию экстракта пчелиного яда.

Физиология медоносной пчелы - изучает назначение и работу органов пчелы (дыхание, пищеварение, кровообращение, размножение, восковыделение и т.д.).

Органы кровообращения. Кровеносная система медоносной пчелы незамкнута, состоит из аорты и сердца. У взрослых насекомых сердце размещено в брюшной части спины. Состоит оно не из четырёх, как у человека, а из пяти отдельных камер. Каждая камера суживающимся концом входит внутрь находящейся впереди. Кровь засасывается в камеры сердца через щелевидные отверстия в их боковых стенках, называющихся остиями. Задний конец сердца замкнут, передний суживается в трубку - аорту, которая проходит через грудной отдел и заканчивается открытым отверстием в голове пчелы. Ток крови вызывается сокращением сердца, а также спинной и брюшной диафрагм - мускульных перепонок. Частота сокращений сердца колеблется от 50 до 150 в минуту, в зависимости от нагрузок. При сокращении сердца остии закрываются, и кровь проталкивается поочерёдно через все камеры в аорту. Из аорты кровь изливается в полость головы, свободно обтекает все органы головы, груди и брюшка, а затем снова всасывается в сердце. Кровь пчёл (гемолимфа) состоит из жидкой части - плазмы и гемоцитов. Гемоциты - особый вид клеток, лишенных оболочки. В процессе циркуляции часть гемоцитов оседает на поверхности внутренних органов, а остальные плавают в плазме. Плавающие гемоциты, округлой формы, выполняют защитную функцию: растворяют и рассасывают попавшие в организм инородные тела (бактерии, отмершие клетки и др.). В отличие от человеческой, кровь пчёл бесцветная. Обусловлено это отсутствием в ней эритроцитов. В плазме крови имеются белковые вещества, аминокислоты, жиры, сахара, соли мочевой кислоты, углекислоты, кислород, соли фосфора, кальция, магния, натрия и др.

Органы дыхания. Органы дыхания состоят из трахей, воздушных мешков и дыхалец, расположенных на груди и боковых частях брюшка и представляющих собой отверстия в хитиновой оболочке. У всех пчелиных особей на груди три пары дыхалец, на брюшке же у рабочей пчелы шесть пар дыхалец, а у трутня семь пар. Воздух попадает внутрь организма через дыхальца. От дыхалец отходят короткие трахейные стволы, которые соединены с воздушными мешками: в голове три пары воздушных мешков; в грудном отделе два - переднегрудной и заднегрудной; в брюшке одна пара крупных воздушных мешков. Воздушные мешки правой и левой сторон соединены между собой крупными трахеями. Стенки воздушных мешков мягкие, поэтому они могут расширяться и спадать. От воздушных мешков отходят трахеи, которые ветвятся, образуя все более мелкие трубочки, проникающие во все органы и ткани пчелы. Обмен воздуха в воздушных мешках и крупных трахеях происходит в результате механической вентиляции, в тонких же трахеях и трахейных клетках - диффузным методом. Количество кислорода, потребляемого пчелой, величина не постоянная, связанная с температурой окружающего воздуха, временем года и процессами, происходящими в семье. В спокойном состоянии одна пчела при наружной температуре 11° C потребляет за час 0,4 см? кислорода, при 18 ° C - 0,9 см? Во время полёта ей требуется за час 440 см? (при 11°С). Максимальное потребление кислорода отмечается, когда в гнезде много разновозрастного расплода. В отдельные периоды сезона пчеловод обязан позаботиться об искусственной вентиляции в гнезде, которая была бы достаточной для обеспечения доступа в гнездо воздуха и удаления углекислого газа. При дыхании пчелы выделяют излишки воды в виде пара. При работе в улье 20 тысяч пчёл при температуре 35° выделяют за час до 80 л углекислоты и около 400 граммов воды. При высокой температуре в гнезде или роевне и повышенной влажности воздуха пчёлы не могут выделить воду из организма. Происходит хорошо известное пчеловодам "запаривание" пчёл.

Органы пищеварения. Переработка и усвоение пищи у пчёл происходят в кишечнике, который делится на передний, средний и задний отделы. Передний отдел, в свою очередь, состоит из глотки, пищевода и медового зобика. Глотка представляет собой короткую трубку с мускулистыми стенками. Начинается она ротовым отверстием и впадает в узкий пищевод, проходящий через всю грудь. В брюшке пчелы пищевод расширяется, образуя медовый зобик. Стенка зобика имеет множество петель, за счёт которых он увеличивается в объёме при наполнении нектаром. Пчела может набрать в зобик до 40-65 мг нектара. Медовый зобик соединяется со средней кишкой посредством промежуточной кишки, выполняющей роль клапана. Промежуточная кишка регулирует поступление пищи из зобика в среднюю кишку и предотвращает возможность обратного движения пищи. Средняя кишка - это орган, в котором переваривается и усваивается пища. Ее длина у рабочих пчел 12, у матки 13, у трутня 19 мм. Задний конец средней кишки суживается, образуя так называемый пилорический клапан со сфинктером, пропускающим не переваренные остатки в заднюю кишку. В суженной части средней кишки находятся выводные протоки мальпигиевых сосудов, которые выполняют роль органов выделения. Они представляют собой тонкие трубочки, наружный конец которых заканчивается слепо, а внутренний впадает в кишечный канал. Стенки средней кишки складчатые. Эпителий её выделяет ферменты диастазу, инвертазу, триптазу и липазу. Триптаза расщепляет белки на аминокислоты, липаза - жиры на жирные кислоты и глицерин, инвертаза - сложный сахар сахарозу на глюкозу и фруктозу, диастаза расщепляет крахмал до глюкозы. Простые вещества пищи через стенку средней кишки проникают в гемолимфу крови и разносятся ко всем органам и тканям. Продукты распада, образующиеся в результате обмена веществ белка, излишки солей и ненужные вещества выделяются из организма пчелы при помощи мальпигиевых сосудов. В процессе пищеварения стенки средней кишки отслаивают студенистую массу - перитрофическую мембрану. Она обволакивает пищевую массу и вместе с ней продвигается по просвету кишки. Кроме защитной функции, мембрана участвует в процессе пищеварения. Задний отдел состоит из тонкой и толстой кишок. Тонкая кишка имеет развитую мускулатуру, перистальтика которой ускоряет передвижение не переваренных остатков в толстую кишку. В тонкой кишке протекает процесс всасывания. Толстая кишка представляет собой хитиновый мешок, покрытый снаружи мускульным слоем. За зимний период в нем скапливается до 40 мг каловых масс. Толстая кишка заканчивается заднепроходным отверстием. В передний отдел кишечника впадают выводные протоки четырех желез: верхнечелюстной, глоточной, заднеголовной и грудной. Верхнечелюстная железа - парная. Выводной проток открывается у основания верхних челюстей. Хорошо развита у матки и рабочих пчел, слабо - у трутня. У рабочих пчёл эта железа выделяет секрет, входящий в состав маточного молочка. Он растворяет воск. У матки верхнечелюстные железы выделяют феромоны. Глоточная железа - парная. Находится и открывается в глотке. Развита только у рабочих пчел. Максимального развития достигает к 16-му дню жизни пчёл при наличии в семье открытого расплода. У молодых пчёл выделяет секрет, входящий в состав молочка. У взрослых пчёл секрет содержит ферменты, необходимые для переработки нектара в мёд. Деятельность глоточных желёз усиливается при потреблении пыльцы. Максимального развития они достигают у осенних пчёл. Заднеголовная железа - парная. Одна её часть расположена в груди в виде двух мелких, цилиндрической формы скоплений желёз, протоки которых открываются в резервуары, другая часть расположена в верхней части головы, позади мозга. Выводной проток открывается на нижней губе, секрет служит для смазывания хитиновых частей. Заднеголовная железа развита у матки и рабочих пчёл. Грудная железа - парная, расположена в груди. Выводной проток открывается на нижней губе. Развита у всех особей пчёл. Секрет активизирует ферменты в средней кишке.

Органы размножения. Половые органы матки состоят из двух яичников, парного и непарного яйцеводов, семяприёмника и влагалища. Яичники размещены в верхней части брюшка. В каждом из них имеется 110-180 (у хороших маток до 230) параллельно расположенных яйцевых трубок. От широких концов яичников отходят парные яйцеводы. У плодной матки в яйцеводах может скапливаться до 7 яиц, выпадающих из яйцевых трубок. Парные яйцеводы сливаются в один непарный. Над ним расположен шарообразной формы семяприемник, диаметром около 1,5 мм. У маток, начавших яйцекладку, в семяприемнике содержится около 5 млн. сперматозоидов. К непарному яйцеводу примыкают влагалище и камера жала с совокупительными карманами, в которые заходят рожки совокупительного органа трутня.

Половые органы трутня состоят из парных семенников, половых путей с придаточными железами и копулятивного аппарата. В семеннике находится до 200 слегка извитых семенных канальцев, в которых вырабатываются мужские половые клетки - сперматозоиды. Половая система трутня производит около1,5 мл. спермы, содержащей 11 млн. сперматозоидов. От семенника отходит узкий извилистый семяпровод, который расширяется в семенной пузырек, похожий на колбу. Последний входит в стенку основания придаточной железы. В копулятивном аппарате трутня различают семенной канал, луковицу, шейку и основание пениса с двумя парными рожками.

Половые органы рабочей пчелы напоминают половые органы матки, но сильно недоразвиты. Яичники рабочей пчелы имеют вид тонкого лентовидного тяжа. В каждом из них находится от 1 до 12 яйцевых трубочек.