Учебное пособие: Дистанционные технологии в образовании

В 1964 г. Эфиопия решила перейти от левостороннего движения к правостороннему. Направление дорожного движения — проблема, касающаяся каждого в стране. Как пешеходы, так и водители должны соблюдать правила. Обычно люди обучаются правилам дорожного движения индивидуально, но в этом случае вся страна должна переобучиться за сутки. Ведь такие изменения нельзя вводить поэтапно. Задача состояла в том, чтобы научиться ездить по противоположной стороне дороги и приспособиться к новому направлению дорожного движения. Обучалось все население страны, большинство которого было неграмотным. В роли учителей выступили группа иностранных советников и эфиопы из Королевского дорожного управления правительства Хайле Селассие, детально знавшие, что необходимо сделать для решения этой задачи. За много недель до нововведения они начали проводить общенациональную кампанию с использованием радио и средств наглядной агитации. Активисты этого движения были направлены на каждый рынок, в каждую школу, в каждое многолюдное место. Таким образом, знания правительственного управления дорожного движения были переданы целой нации. Несмотря на прогнозы, предвещавшие неслыханное количество дорожных происшествий, при переходе на новые правила не произошло ни одного несчастного случая. То, что являлось задачей (население не знало правил правостороннего движения), стало знанием (население узнало их), и страна в этом смысле перестала быть учеником и не нуждалась больше в учителях. Исчезла ЗБР в масштабе целого народа.

Эти примеры призваны проиллюстрировать, что образование существует на различных уровнях. Но каким бы ни был уровень, для взаимодействия четырех факторов образования необходим коммуникационный процесс.

1.4 Что такое коммуникация

Существуют три важнейшие коммуникационные функции — передача информации в пространстве, сохранение информации во времени и обработка информации в целях ее воспроизведения.

Передача

Основное представление, возникающее при упоминании коммуникации, — это передача информации в пространстве. Передача информации из одного места в другое требует энергии. Речь передается посредством звуковых волн, зрительные образы возникают при помощи светового излучения, в телефонных системах используется электроэнергия. Коммуникация как энергия является физическим законом, управляющим энергией. Первым, признавшим этот факт, был К. Шеннон. Как и Выготский в теории образования, он дает определения основополагающих факторов для изучения коммуникации в общепринятых терминах.

К. Шеннон утверждал, что важнейшей проблемой коммуникаций является воспроизведение содержания информации, переданной из одного места в другое, по возможности верно. Он проиллюстрировал путь прохождения информации через пространство с помощью схемы, не раз воспроизводившейся в статьях и книгах во всем мире. Благодаря своей простоте и очевидности она настолько укоренилась в представлении людей о коммуникации, что все представляют ее как линейное действие, имеющее начало и конец, источник и адресата.

Рис. 2. Модель коммуникационной системы по Шеннону

Шеннон создал свою модель, работая в исследовательских лабораториях телефонной компании “Белл”. Прежде всего, она относилась к телекоммуникационной системе. Такая система имеет вход информации в одном месте и выход в другом. Она передает информацию настолько быстро и качественно, насколько это возможно. Во времена Шеннона телефоны зачастую работали с помехами, затруднявшими слышимость, особенно при междугородных разговорах. Шеннон придавал особое значение термину “помехи”, обозначавшему у него нечто сопутствующее передаче и ухудшающее ее качество. Хотя современные телекоммуникационные системы значительно усовершенствованы, и физические помехи сильно уменьшены, совсем они не исчезли. Шумы — серьезная техническая проблема использования городских телефонных сетей в образовательных целях. Существуют и другие виды помех, основанных на том, что не бывает ни людей, одинаково воспринимающих одно и то же событие, ни ситуаций, повторяющихся дважды. Помехи — термин семантический, если адресат не понимает смысла полученного сообщения, синтаксический — если грамматика послания неверна, прагматический — если цель послания непонятна.

Схема Шеннона описывает основной элемент в цепи передачи сообщения на расстояние — полудуплексную диаду (рис. 3). Шеннон провел математический анализ коммуникационной функции на этом основополагающем уровне. У. Уивер, ознакомившись с оригинальной публикацией Шеннона, описывающей математическую теорию коммуникации, решил, что речь идет об общей теории коммуникации, и написал к следующей публикации соответствующее предисловие. В результате работы Шеннона были изданы, подверглись всестороннему обсуждению и частично приняты в качестве общей теории коммуникации. Это и привело к ограничениям в изучении явлений коммуникаций. То, что было ключом к комнате в доме, ошибочно приняли за ключ ко всему зданию. Исследователи коммуникации использовали модель Шеннона для рассмотрения макроявлений на микроуровне. Пожалуй, самый устойчивый образ образовательного процесса для нас — образ учителя, дающего объяснения ученику. Как обманчиво просто было бы перевести это представление в рамки модели Шеннона, где учитель выступает в качестве источника, ученик — получателя информации, а трудности обучения объясняются наличием помех (рис. 2).

Рис. 3 Полудуплексная диада; одностороння связь между двумя точками, которые можно определить как источник и приемник информации

Рис. 4 Полная дуплексная диада.

Шеннон анализировал минимальную коммуникационную функцию — передачу сообщения на расстояние. Превратите его полудуплексную диаду в полную (с двусторонней коммуникационной связью) или представьте ее как часть более сложной сети –источник сообщения одновременно является и ее получателем – и коммуникация станет сложным процессом.

Звездообразная круговая сеть с пятью точками a,b,c,d,e. Диада аb представляет собой модель Шеннона, где a – источник, b – получатель. Если рассмотреть всю систему в целом, то а может быть получателем для d, а также и источником и получателем для точки с:

Рис.5. Звездообразная круговая сеть

Представим, что сеть a , b , c , d , e — школьная телефонная сеть. Точка с — коммутатор, соединяющий школьную сеть с местным ответвлением городской сети. Та, в свою очередь, должна иметь подстанцию соединения с основной сетью, и основная точно так же подсоединяется к международной. Так образуются межсетевые связи. И это только при рассмотрении взаимосоединений телефонных линий, являющихся лишь одним из видов коммуникационных систем, используемых человеком. А еще есть автомобильные, железнодорожные, морские и воздушные сети транспортных сообщений, позволяющие людям преодолевать расстояние и встречаться друг с другом.

Сложность возможных межсетевых связей невообразима, и. пожалуй, для изучения коммуникации на макроуровне больше подойдет теория сложности, чем теория Шеннона, где представление об учителе и ученике как источнике и получателе знаний выглядит очень упрощенной. Преподаватели и учащиеся — точки в сетях классных помещений, соединяющихся со школьной сетью, которая в свою очередь входит в сеть учебных заведений района, является частью областной системы образования, связанной с общенациональной системой. Каждый учитель или ученик — это только точка в семейных, религиозных, политических и прочих сетях. Сетевая деятельность в классе имеет массу связей со сложной цепью сетей, где поток информации не обязательно строго регламентирован. Не существует двух одинаковых уроков, и процесс коммуникации в классе чрезвычайно сложно описать.

Хранение

Второй функцией коммуникации является хранение информации во времени. Классический пример — преподаватель читает учащимся лекцию, а те тщательно ее конспектируют. Информация, передаваемая с помощью звуковых волн, фиксируется в виде чернильных знаков на бумаге. Информация из энергии превращается в вещество. В этом случае способ хранения информации — это фиксация ее в каком-либо неисчезающем веществе.

Одной из причин, почему учащиеся делают заметки, является тот факт, что им известно об ограниченности возможностей человеческого мозга как системы хранения информации. Студентов регулярно контролируют и экзаменуют, и большинство из них убеждается, что существуют индивидуальные ограничения объема запоминаемой информации, продолжительности ее хранения в мозгу и точности последующего воспроизведения. Это общепринятое представление об обучении и памяти характерно для всех, кто получал образование в традиционной школьной системе. Такое убеждение глубоко укоренилось в обществе, где система образования строится на оценке способности индивидуума иметь стабильную и продолжительную память и выделении тех, кто отличается выдающейся памятью или способен упорно повторять и повторять материал до полного его запоминания. Г. Эббингаус осуществил научную проверку связи памяти и обучения. Он провел серию экспериментов на самом себе, предусматривавших длительные лабораторные исследования возможностей памяти. Он заучивал целые куски не имевшего смысла текста, через какое-то время проверял запоминание, и в результате оказалось, что со временем способность запоминать слабеет. Он также проверил результативность повторного заучивания через различные промежутки времени и продемонстрировал, что запоминание улучшается с каждым повторением.

В течение сотен лет во всем мире студенты-первокурсники на первых лекциях стараются записывать все подряд. Им не известно, запоминание чего от них потребуется, что у них будут проверять, и потому они не рискуют и стараются заучивать все. Здесь, как и в эксперименте Г. Эббингауза, слышится отголосок некритической эйдетической памяти детских лет, памяти, которую часто называют “фотографической”. С. Роуз пишет: “Многие, если не все маленькие дети, видимо, видят и запоминают эйдетически, но с возрастом эта способность теряется”. Он также размышляет о драматичности изменения природы памяти с достижением зрелого возраста, когда эйдетическая память у человека исчезает:

“Сознательно или неосознанно, но из всего многоцветья, шума и суматохи окружающей нас среды мы выбираем только определенную информацию, необходимую для запоминания. И помогают в этом отборе вырабатываемые нами блокирующие или фильтрующие механизмы, не позволяющие новой информации загромождать нашу память. Можно предположить, что для младенца вся получаемая информация имеет равное значение. Но при этом задействован и сложнейший механизм классификации, позволяющий регистрировать и выстраивать в сознании полученные сведения таким образом, что это дает возможность каждому индивидууму вырабатывать собственные критерии значимости явлений. В это время эйдетическая память, не оценивающая значимости поступающей информации, жизненно необходима, так как предоставляет широчайшие возможности для анализа входящей информации. Но, вырастая, мы учимся выбирать то, что в действительности важно”.

Так и студенты, перейдя на второй курс, начинают конспектировать общий смысл лекций, а не просто слова. Это уже их собственные комментарии и структурирование области знаний, являющейся предметом лекции.

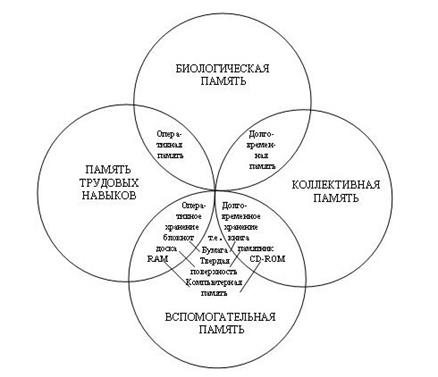

Западное образование отрицательно относится к зазубриванию. Это по-детски, как и в случае с эйдетической памятью, — запоминать все без разбору. В современном представлении наибольшее значение для образования имеет селективная память, позволяющая выстраивать собственную схему знаний. Хотя само по себе это и не верно. Есть и коллективная память, существующая независимо от отдельной личности. В культурах, не имевших письменности, заучивание применялось для сохранения и передачи коллективной памяти племени. Искусственная память, тоже используемая в качестве коллективной, стара как сама история. В классе, до того как начнется запоминание, присутствуют учебники, тетради, видеокассеты, аудиокассеты, компакт-диски, содержащие задания и сведения, необходимые для их выполнения. Широко развивается компьютерная память. Мы наблюдаем возрастающую роль искусственной памяти как альтернативы памяти биологической. С. Роуз объясняет важность этого:

Рис.7. Типы коммуникационного хранения информации

Обработка

Компьютер, мозг и солнечные часы — все это системы обработки информации. Обработка в коммуникационном процессе — это создание изменений в одном из узлов сети, дающих новую информацию. Это происходит при соединении передаваемой информации с хранящейся. Результатом является производство новой информации, отличающейся от и входящей, и от хранящейся, которые ее породили. Вновь произведенная информация может сохраняться и/или передаваться.

Интуитивные модели нашего мышления при взаимодействии памяти и восприятия, новой информации, передаваемой чувствами, и информации прошлого опыта подобны работе солнечных часов. Результатом этого взаимодействия является производство новой информации. К. фон Вайцзекер дал такое определение: “...информация — это то, что производит информацию”.