Дипломная работа: Проблемы развития аквакультуры и пути их преодоления (на примере Приморского края)

1.1 История развития аквакультуры в Приморском крае

Приморский край, обладая разнообразным биопотенциалом и значительными акваториями, пригодными для культивирования гидробионтов, хорошими климатическими условиями, достаточным научно-техническим потенциалом, является одним из перспективных регионов России для развития аквакультуры.

Началом развития аквакультуры в Приморском крае можно считать конец 60-х – начало 70-х гг., хотя лососеводство имеет более давнюю историю. Искусственное воспроизводство тихоокеанских лососей – кеты и горбуши – началось еще в довоенное время. Но системную разработку марикультура получила лишь к середине 70-х гг., особенно такие сравнительно новые для России направления, как водорослеводство и культивирование беспозвоночных.

Внимание к аквакультуре было обусловлено положительным зарубежным опытом в этой области, существованием благоприятных условий для организации отечественных хозяйств и сокращающимися популяциями ценных видов. Основой аквакультуры в стране становились объекты, ранее добываемые промышленным способом, но по ряду причин утратившие промысловое значение.

В результате хищнической добычи ламинарии ее запасы в Приморье снизились более чем в 15 раз: с 80 до 5 тыс. т. Поэтому в начале 90-х гг. был введен запрет на ее промысел. Вследствие интенсивного промышленного и любительского лова существенно подорванными оказались запасы приморского гребешка. За период 1932-1959 гг. его численность в заливе Петра Великого снизилась в три раза, а в заливе Ольги с 1932 по 1975 г. - более чем в четыре раза. Значительным изменениям подверглась биомасса глубоководного морского ежа у берегов северного Приморья. Если в 1985 году его общие запасы составляли 18,2 тыс. т, а промысловые - 9,0 тыс. т, то через 10 лет, в 1995 г., они оказались равными 2,5 и 2,1 тыс. т соответственно. Несмотря на то, что запасы серого морского ежа в крае позволяют ежегодно добывать 800-850 т, а черного добывается до 200 т, подрыв их кормовой основы - запасов ламинарии - негативно отразился на численности и процессах естественного воспроизводства их популяций. Повсеместно запрещен промысел трепанга из-за истощения его запасов в результате поголовного вылова.

В конце 60-х гг. начали проводиться исследования по оценке биологического потенциала заливов южного Приморья, их пригодности. В начале 70-х гг. были основаны первые экспериментальные участки по выращиванию мидии, приморского гребешка, устрицы, ламинарии японской.

Работы по культивированию ламинарии ведутся с 1972 года, когда на базе рыбозавода «Валентин» была установлена водорослевая плантация площадью 1 га. В 1973 г. она уже расширилась до 26 га. В 1976 г. морскую капусту стали разводить у поселка Анна и в районе рыбозавода «Каменский». К концу 80-х гг. площадь всех участков по выращиванию ламинарии достигала 200 га, а сбор урожая - 5 тыс. т. Промышленное выращивание других видов водорослей не производилось, хотя в 1977-1983 гг. проводились эксперименты по искусственному разведению грацилярии, показавшие принципиальную возможность ее культивирования.

Биотехнику выращивания приморского гребешка с 1970 г. начал разрабатывать ТИНРО. И в 1971 г. в заливе Посьет было организовано первое опытно-промышленное хозяйство по культивированию моллюсков. К 1987 г. площадь подвесных плантаций гребешка в заливе Посьет достигла 5 га, донных - около 100 га.

В 1973 г. в заливе Посьет начались работы по культивированию тихоокеанской устрицы, что позволило в 1975 г. смонтировать первую опытную устричную установку площадью 1 га. С того времени проводилось выращивание только пробных партий устриц, ежегодная продукция которых достигала 10 т. Но это направление не получило своего развития из-за нерегулярности пополнения участков посадочным материалом и недостаточной концентрации личинок в воде, так как заливы Петра Великого и Посьет Японского моря являются северной границей ее расселения.

В 80-е гг. был пик расцвета марикультуры, объем продукции в Приморье достигал 5,5 тыс. т. В крае действовало несколько экспериментально-производственных хозяйств, занимающихся культивированием моллюсков и водорослей: ЭМБ «Посьет», рыбозаводы «Славянка», «Попов», «Каменский», база марикультуры «Глазковка», участок Анна рыбокомбината им. Надибаидзе, «Владимирский агаровый завод». Учеными и специалистами научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций совместно с работниками опытно-промышленных участков были разработаны биотехнологии выращивания приморского гребешка, мидии, устрицы, трепанга, морского ежа, ламинарии японской, грацилярии; проводились инженерные работы по созданию гидробиотехнических конструкций и сооружений, специализированной техники для механизации процессов культивирования.

Предполагалось, что при интенсивном развитии к 1990 г. марикультура в Приморье обеспечит ежегодное получение 15 тыс. т гребешка, 2,5 тыс. т трепанга, 5 тыс. т устриц, 85 тыс. т ламинарии, 2 тыс. т грацилярии. По оценкам комплексной программы развития марикультуры Приморского края, объем выращивания должен был составить 6 тыс. т гребешка и 14 тыс. т мидии. Специалисты института экономических и международных проблем освоения океана ДВО АН СССР считали, что в 1995 г. марикультура должна дать 65 тыс. т своей продукции, а к 2015 г. - 700-750 тыс. т.

Эти прогнозы не оправдались. Несмотря на достигнутые в 80-е гг. успехи, превращение марикультуры в новую подотрасль рыбного хозяйства происходило крайне медленно, так как и тогда, после 20 лет работы, она обеспечивала менее 0,1% общего объема добычи. В основной своей массе марихозяйства были убыточными из-за малых объемов продукции, высокой трудоемкости, отсутствия средств механизации процессов выращивания и переработки моллюсков и водорослей, недостатка опытных мариводов и специалистов. Практически все созданные ранее участки марикультуры прекратили свое существование или пришли в упадок, причинами которого, помимо вышеперечисленных, являются отсутствие стабильного финансирования со стороны государства и его поддержки, низкий уровень организации производства, слабое развитие инфраструктуры в крае.

1998 год можно расценивать как отправную точку развития промышленной аквакультуры. 3 июля 1998 года было принято постановление Администрации Приморского края № 336 «Об утверждении Временного положения о порядке отведения и закрепления морских водоемов и их участков под хозяйства марикультуры в Приморском крае», которое регламентировало порядок предоставления в пользование водных акваторий в части промышленного рыбоводства на территории края. В январе 2001 года в развитие данного постановления был разработан «Порядок отведения водоемов и их участков под создание хозяйств аквакультуры и закрепления водоемов под действующие хозяйства аквакультуры в Приморском крае», утвержденный постановлением Губернатора края 24 января 2001 г. № 23. Принятие данных нормативных правовых актов позволило динамично развиваться промышленной аквакультуре.

В соответствии с данным порядком заключение договора на пользование рыбопромысловым участком для промышленного рыбоводства не требовалось. Принятие данных нормативных правовых актов позволило динамично развиваться промышленному рыбоводству в Приморском крае. Формирование границ и площади участка для ведения промышленного рыбоводства осуществлялось по заявительному принципу, т.е. предприятия сами определяли место и площадь РПУ для промышленного рыбоводства. Свободные акватории выделялись в соответствии с заявками предприятий, границы которых также проходили согласование в штабе флота КТОФ, с целью включения их в «Режим плавания» ГС ТОФ.

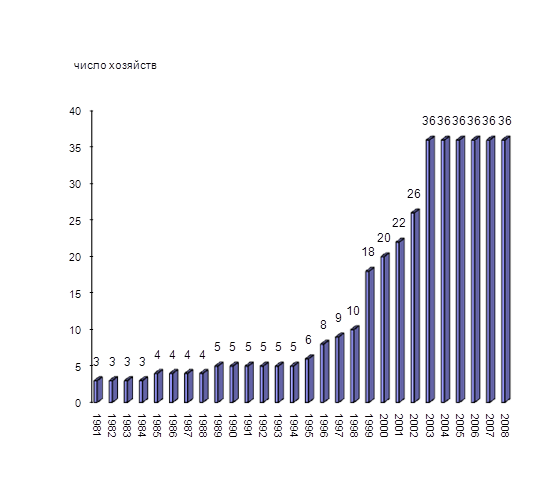

За это время на территории Приморского края было создано 36 хозяйств марикультуры. Динамика создания хозяйств выглядит следующим образом: в 2001 году было создано 22 хозяйства; в 2002 году их число увеличилось до 26; с 2003 года и по 2008 год количество не увеличивалось – 36 хозяйств (рисунок 1). За данными хозяйствами закреплено 78 участков водной акватории [7, c. 3].

Рисунок 1. Динамика количества хозяйств марикультуры Приморского края в период 1981-2008 гг.

За период с 2001 по 2004 года площадь водной акватории задействованных под товарное выращивание гидробионтов увеличилась с 4500 га до 8000 га. В 2007 году суммарный объем добытой выращенной продукции составил около 1100 тонн. Основными объектами культивирования являются гребешок приморский, ламинария японская, мидия.

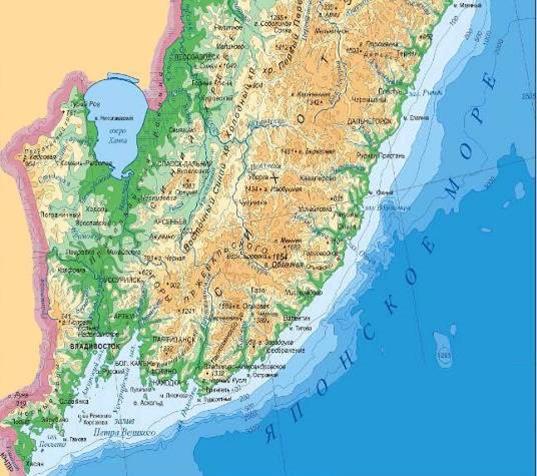

Многие бухты и заливы Южного Приморья имеют благоприятные условия для осуществления марикультуры – искусственного разведения наиболее ценных видов моллюсков и водорослей (рисунок 2). Ихтиофауна российских вод Японского моря представлена 350 видами, из которых 310

![]()

![]()

![]()

![]()

Рисунок 2. Районы развития марикультуры в Приморском крае

видов обитают в заливе Петра Великого. Многие из них обладают уникальными биологически активными и лечебными свойствами. Прибрежные воды Приморского края по своим геоморфологическим и гидрологическим признакам, а так же характеру использования акваторий под марикультуру условно подразделяются на три района:

· От устья реки Туманная до мыса Гамова (Южный район)

· От мыса Гамова до мыса Поворотный (Центральный район)

· От мыса Поворотный до мыса Золотой (Северный район)

Приморский край также обладает значительным потенциалом и для осуществления рыбоводства во внутренних пресноводных водных объектах. На его территории хорошо развита речная сеть общей протяженностью около 180.000 км, и 600 озер, из которых 27 имеют площадь от 1 до 40 км2. Также на территории края расположено около 100 – 120 водохранилищ различного типа и хозяйственного назначения площадью 1 га и более каждое. В озерах и реках обитает более 70 видов рыб более чем из семнадцати семейств. Основной промышленный интерес в водоемах края представляют карповые виды рыб [29].

Уже сейчас можно сказать, что в морских водах Приморья при проведении полномасштабных работ возможно создание от 40 до 50 тыс. гектар морской акватории для марикультуры с получением до 15 тыс.тонн товарной продукции, что свидетельствует о безграничном потенциале развития аквакультуры в Приморском крае. При наличии необходимых технологий выращивания, инвестиций и существенной государственной поддержки возможно создание высоко рентабельного направления в рыбной отрасли.

1.2 Характеристика развития аквакультуры на предприятиях Приморского края

Как правило, предприятия создаются на базе выделенных участков для аквакультуры. 78 выделенных участков стали основой для создания 36 предприятий, число которых оставалось неизменным за период 2005-2007 гг. Площадь водной акватории, занимаемой предприятиями марикультуры, составляет более 10 тыс. га, из которых общая площадь донных плантаций – 4,6 тыс. га, подвесных плантаций – 2,4 тыс. га (Приложение А).