Дипломная работа: Саморегуляция в учебной деятельности младших школьников

¨ субъектная модель ее значимых условий;

¨ программа собственно исполнительских действий;

¨ субъектная система критериев успешности деятельности;

¨ контроль и оценка реальных наличных результатов;

¨ решение о коррекции системы саморегуляции.

В процессе онтогенетического развития, в ходе овладения новыми разнообразными и усложняющимися видами произвольной активности человек приобретает генерализованные умения саморегуляции, общую способность произвольного построения своей целенаправленной активности. Генерализация и обобщение многочисленных конкретных и единичных регуляторных навыков и умений, приобретаемых в процессе реальной собственной деятельности и поведения, приводят к формированию индивидуализированной «метасистемы» саморегуляции, характеризующей общий уровень развития человека как субъекта своей деятельности и поведения, характерный для него стиль регуляции своей целенаправленной активности.

Динамические и содержательные характеристики регуляторной «метасистемы» данного человека существенно зависят от общего уровня его психического развития – интеллектуального, волевого, эмоционального нравственного, гражданского и др. Это понятно, так как весь процесс саморегуляции является информационным, в нем информация существует, фиксируется, добывается, оценивается средствами психического отражения различных сторон действительности, своего места и связей с нею, своего внутреннего мира, личностных ценностей, потребностей, стремлений, отношений с другими людьми, самооценок и т.д. Все наличное богатство общего психологического развития используется в саморегуляции и определяет совершенство используемых в ней средств, личностный смысл действий и индивидуальное своеобразие ее общего стиля.

Ведутся исследования и личностной саморегуляции, в которой проявляется, во-первых, активно-действенное отношение человека к себе и другим, во-вторых, его нравственные и социальные установки, направленность личности, и, в-третьих, его предметный и социальный опыт, умение соотносить себя и другого в процессе общения, в процессе совместной деятельности.

Осницкий А.К. так определяет саморегуляцию деятельности: «Саморегуляция деятельности – есть регуляция, осуществляемая человеком как субъектом деятельности и направленной на приведение возможностей человека в соответствие с требованиями этой деятельности». (31)

Он считает, что саморегуляция деятельности и связанная с нею саморегуляция личности не имеют прямого отношения к саморегуляции биохимических и физиологических функций человека и к саморегуляции психических состояний. В то же время и в роле – как саморегуляции деятельности, когда человек сам приводит свои возможности в соответствие с требованиями той или иной деятельности, отдельные моменты физиологической саморегуляции и саморегуляции психических состояний могут стать предметом целенаправленного управления в связи с задачами, стоящими перед субъектом.

Абульханова-Славская К.А. рассматривает саморегуляцию активности человека. Она считает, что саморегуляция не ограничивается контрольными функциями. В процессе саморегуляции личность принимает в расчет не только «нужное количество, меру активности», но и учитывает свое состояние, возможности, всю совокупность мотивов, социально-психологических ориентаций и т.д. Следовательно, механизмами саморегуляции личность охватывает всю совокупность своих жизненных отношений, проявлений, тенденций. С помощью саморегуляции личность определяет «нужную меру» соотношения значимости для себя и общественной полезности, выбирая соответствующую форму проявления активности.

Личность как субъект деятельности может приспосабливать свои индивидуальные особенности, способности к конкретным задачам деятельности. Способность непротиворечиво соединять все уровни регуляции деятельности Абульханова-Славская и называет способностью к саморегуляции.

«Саморегуляция – это тот механизм, посредством которого обеспечивается централизующая, направляющая и активизирующая позиция субъекта. Она осуществляет оптимизацию психических возможностей, компенсацию недостатков, регуляцию индивидуальных состояний в связи с задачами и событиями деятельности. Она обеспечивает также целевое и смысловое соответствие действий субъекта этим событиям, своевременность, пропорциональность действий и т.д.» (2)

Посредством саморегуляции личность поддерживает стабильный уровень активности независимо от изменчивости психических состояний на том или ином этапе деятельности.

Абульханова-Славская К.А. отмечает, что в организацию деятельности входит и неосознаваемая саморегуляция активности: последовательность включения восприятия или мышления, способ реализации своих способностей, психические и личностные темпы деятельности, установка на трудность (легкость) и многое другое. Каждая личность, став субъектом, определенным образом реорганизует свои способности. Субъект типичным и удобным для себя образом актуализирует, преобразует, направляет систему тех качеств, которыми он обладает, именно с помощью механизмов саморегуляции.

Ю.А. Миславский особый регуляторный смысл придает отношениям человека с окружающими. «Эти отношения, будучи отраженными, субъективированными человеком, в виде опыта отношений складываются в систему саморегуляции личности, которая определяет и наличие, и специфичность форм его личностной активности». (29)

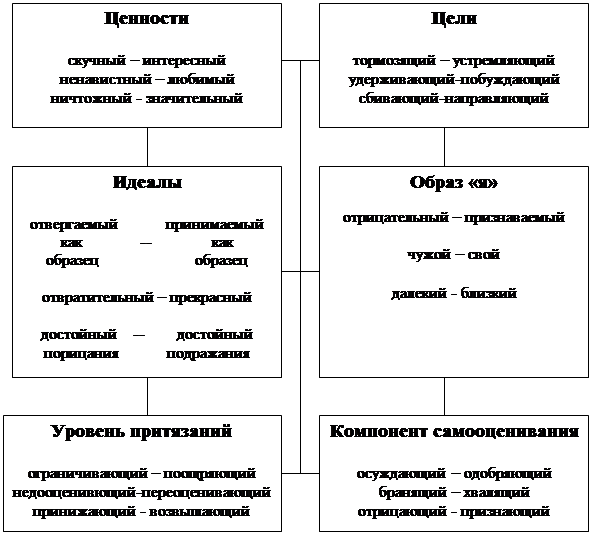

Традиционно в качестве детерминант активности личности выступали отдельные компоненты ее структуры: ценности, цели, идеалы, образ и «я», уровень притязаний, самооценка. Согласно представлениям, развиваемым Миславским, совокупность отношений, в которых возникают и воспроизводятся указанные структурные компоненты личности, как раз и является процессуальной, динамической формой существования этих компонент как системы, детерминирующей активность личности. На рис. 1 представлены субъективированные отношения между людьми, которые выступают для каждого человека в его отношениях со «значимыми другими» в качестве структурно-функциональных составляющих системы саморегуляции личности.

Рис. 1. Структурно-функциональные компоненты системы саморегуляции личности (по Ю.А. Миславскому).

1.3. Исследования саморегуляции в младшем школьном возрасте.

1.3.1 Поступление в школу знаменует собой начало нового возрастного периода в жизни ребенка – младшего школьного возрасти, ведущей деятельностью которого является учебная деятельность.

В младшем школьном возрасте в центр психического развития выдвигается формирование произвольности: формируется произвольный характер памяти, внимания, мышления ребенка; возникает способность действовать организованно в соответствии со стоящими пред ним задачами; ребенок учится управлять своим поведением, протеканием психических процессов. Объясняется это тем, что в указанный период ребенок начинает учиться в школе, а положение школьника и его учебная деятельность предъявляет к произвольному поведению уже достаточно высокие требования.

Разберемся подробнее, что же в социальной ситуации развития детей младшего школьного возраста определяет формирование произвольности и ее специфические черты.

Переход к школьному обучению коренным образом изменяет весь образ жизни ребенка. Ведь учение в школе – деятельность обязательная, ответственная и требующая систематического организованного труда.

В школе ребенок должен научиться подчинять свое поведение целому ряду требований, поставленных перед ним, и которые далеко не всегда совпадают с его непосредственными желаниями. Эти новые требования идут не только от самой учебной деятельности как таковой, но и от его положения школьника. Главное здесь заключается в том, что, став школьником, ребенок оказывается на первой ступени общественного положения. Он теперь уже не маленький ребенок - он уже школьник. Это новое положение ребенок, если даже не осознает, но, тем не менее, чувствует, и это чувство окрашено у него положительными переживаниями.

Положение школьника сопровождается изменением не только обстоятельств его жизни, но и всех взаимоотношений с окружающими людьми: расширяется его круг общения, возникают новые авторитеты, создается сеть сложных отношений с детьми в классе, изменяется и характер его взаимоотношений с родителями. Требования родителей к ребенку носят уже совсем иной характер: теперь он ценится, прежде всего, за то, как он справляется со своими учебными делами, как он ведет себя в школе, за то, какие отметки приносит из школы, короче говоря, оценка ребенка в семье начинает зависеть от его оценки в школе.

Таким образом, поступление в школу перестаивает весь образ жизни ребенка: беспечное времяпровождение дошкольника сменяется жизнью, полной забот и ответственности: он должен ходить в школу, заниматься тем, что определено школьной программой, делать на уроке то, что требует учитель; он должен неукоснительно следовать школьному режиму, подчиняться школьным правилам поведения, добиваться хороших результатов своей учебной деятельности.

Указанная «социальная ситуация развития» и объясняет, почему именно в период младшего школьного возраста на первый план психического развития ребенка выдвигается процесс формирования произвольного характера его поведения и деятельности.

Исследованиями саморегуляции в младшем школьном возрасте занимался психолог Мануйленко З.В. В ходе экспериментального исследования, Мануйленко З.В. выяснил, что дети 3-4 лет не могут еще контролировать свое поведение. Этот результат полностью согласуется с данными советского нейропсихолога Лурии А.Р. о том, что любые доли, отвечающие за осуществление целенаправленной деятельности человека заканчивают формироваться лишь к 4-5 годам. Дети этого возраста уже лучше контролируют себя, но в основном тогда, когда ребенок видит, что он, например, изменил положение руки. Контроль же в области «мышечного чувства», подсказывающего, что поза изменилась, у них еще практически отсутствует. Такая форма контроля появляется в 5-6 лет. Но и в этом возрасте детям еще трудно длительное время следить за собой. Интересно, что дети этого возраста впервые начинают применять некоторые приемы, позволяющие им не отвлекаться, - например, смотрят вниз или прямо на экспериментатора. И, наконец, 6-7-летние дети могут довольно длительное время сохранять требуемую позу.