Дипломная работа: Теоретический анализ возможностей метода проектов в реализации и развитии творческих способностей школьников

Таким образом, индивидуальность уникальна и неповторима, ее осознание человеком и предъявление другим людям уже является творческим актом» (50).

Уникальные произведения искусства, изобретения, научные теории, прогрессивная эволюция, общественное благоденствие – позитивное творчество. Революции, войны, всякого рода антиискусства – примеры негативного, бесконтрольного или контролируемого действа, разрушения, антиподы творчества.

Есть мнение, что творчество не терпит схем, алгоритмов, инструкций, поскольку в процессе творчества устанавливаются новые, необычные, нестандартные причинно-следственные связи и принимаются решения. Различного рода алгоритмы и инструкции помогают эффективно выполнять работу, задание, но действия по самому эффективному алгоритму не есть творчество. Компьютер может выполнять работу очень эффективно, но это не творчество. Однако очевидно, что законы, алгоритмы, схемы, технологические цепочки есть основы ремесла, только постигнув которые, доведя их применение до автоматизма и возможны истинные творческие прорывы на высоком профессиональном уровне. В противном случае нас ожидает печальная участь уничтожения цивилизацией породившую ее культуру.

Творчество бессознательно, неподконтрольно воле и разуму, иррационально, но парадокс заключается в том, что чем более мы рациональны, чем более свободны в ремесле, тем легче нам даются творческие полеты, тем более они захватывающи.

???????? ?.?. ?????? творчество = творческие способности + творческая активность (29).Удивительно, но до сих пор нет общепризнанной теории творчества. Лучшая, из известных мне посвященных проблемам творчества книг, книга В.Н. Дружинина «Психология общих способностей» (13) изобилует противоречиями и спорными постулатами. В замечательном учебном пособии В. Кузина «Психология живописи» отсутствуют какие-либо сведения о творчестве как психическом процессе, профессия художника представлена автором как художественная деятельность на базе усвоенных знаний, умений, навыков (19). Учебное пособие В.И Петрушина «Психология и педагогика художественного творчества» является попыткой собрать под один корешок различные сведения о творчестве. Получилось собрание разнообразных, противоречивых взглядов на творчество (37). Заглянув в словари и энциклопедии, обнаружим, что определение творчества практически полностью совпадает с определением труда.

Существует мнение, что креативность (творческость) присуща изначально всем детям, но после наступления стадии зрелости, после 20-25 лет, инволюционирует, и лишь 2,5 % человеческой популяции составляют личности, являющиеся отклонением от нормы, которые сохраняют креативность (6).

1.2 Стадии творческого процесса

?????? ??? ?????????????? ????????? ?????? ???????, ???????????? ????????? ??????????, ? ??????????? ??????????? ???????? (22, 43, 44).?????? ??????????? ????????:1. ??????????? ?????? ??????????? ????????, ????????????? ??????? ??????, ????????????? ???????, ????????, ????, ????????? ???????, ???????????. ??? ???????????? ??????. ?? ???? ?????? ??????? ???? ??????????? ???????????, ????? ????????? ??? ????????? ? ?????.2. ??????????, ?????????????, ?????? ??????????. ????????????? ????, ?????, ?????????? ??????????? ? ?????????. ????? ?? ??????????????? ??????, ?????????????.3. ?????? ? ?????? ?????????? ????????, ?????????, ???????????.4. ??????????? ?????????? ??????????? ???????. ?? ???? ?????? ????? ?????? ? ??????, ?????? ???????.????? ? ???? ??????? ????????? ????????, ??? ???? ???-?? ???????, ????? ??? ????? ?????? ????-??, ??? ?? ??????????, ? ?????, ?????? ?????? ??????, ????? ????????? ? ???? ???????????????? ?????, ??????? ? ??????? ??? ???????? ??????, ?????????? ??????????;? ?????????? ???????? ????????, ????????, ?????????? ?????, ??????????? ??? ?? ????????, ??????? ???????? ?????? ???????????.? ????????? ????? ????? ??????? ? ???? ? ?????? ??????? ???????????????? ?????. ?? ????? ?.?. ?????????? ???????? ???????? ??????????, ?????????????????? ????????, ??????????? ???????? ?????????? ??????????? ?????????? ??????? (1). ?? ???? ???????????, ???? ???????? ?? ?????????????? ???????? ?????. ?????????? ???????????, ???????????? ??????? ?????? ? ?????????? ???????, ?????????? ?? ?????????? ??????????.1.3 Мотивация к творчеству

Не могу согласиться с утверждением В.Н. Дружинина, что творчество амотивно (13). Творческим людям присуща мотивация самоактуализации , поэтому неодобрение общества не снижает голода творчества. Б. Ерофеев и другие писатели эпохи застоя уходили в истопники, дворники, сторожа, в андеграунд, продолжая писать, рисовать, творить… Другое дело, что общество калечило творца, ну уж это его, творца, выбор.

Анализ состояния современного школьного образования, представленный В.В. Давыдовым, свидетельствует о том, что активность школьников часто входит в противоречие со школьной программой и учебными нормативами, а урок не ставит своей целью творческое развитие учащихся: «С первых дней пребывания в школе дети попадают… в жёсткую систему образования, в которой доминирует обучение, направленное на передачу школьникам «знаний» и культивирование у них репродуктивного мышления. Художественное, нравственное… воспитание ущемлены … по сравнению с преподаванием «научных» дисциплин. Школьников нередко «заставляют» учиться без их собственного желания. Они большей частью объекты учебно-дисциплинарных воздействий... Эта система не создаёт тех условий, которые необходимы для развития творчества школьников, их личности» (10; c. 139).

В процессе любой деятельности человек руководствуется мотивами и целями. В качестве мотива могут выступать чувства, знания, потребности, побуждения, влечения, склонности, стремления, заставляющие проявлять волевые усилия и достигать цели (19). В.М. Вильчик считает, что поиск «образца» для подражания является первичной потребностью человека (13, с. 160-161). В основе познавательной мотивации лежит подражательная мотивация. Чтобы творить, нужно усвоить образец активности человека творящего и устремиться самостоятельно дальше.

Мотивы формируются в процессе индивидуального развития как относительно устойчивые оценочные диспозиции. Люди различаются по индивидуальным проявлениям (характеру и силе) тех или иных мотивов. У разных людей возможны различные иерархии мотивов. Поведение человека в определенный момент времени мотивируется не любыми или всеми возможными его мотивами, а тем из самых высоких мотивов в иерархии (т. е. из самых сильных), который при данных условиях ближе всех связан с перспективой достижения соответствующего целевого состояния или, наоборот, достижение которого поставлено под сомнение. Такой мотив активируется, становится действенным. В данном случае мы сталкиваемся с проблемой актуализации мотива, т. е. с проблемой выделения ситуационных условий, приводящих к такой актуализации.

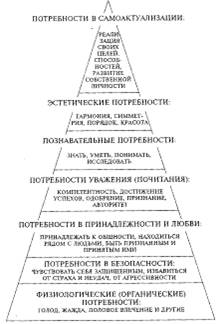

Согласно А. Маслоу, в индивидуальном развитии человека потребности возникают последовательно: физиологические, в безопасности, в любви, уважения (почитания), познавательные, эстетические, в самоактуализации (24).

Пирамида человеческих ценностей (по А. Маслоу).

Признается, что человек изначально активен, источники его имманентной активности – мотивации находятся в нем самом, в его психологии, признается существенная роль сознания для детерминации поведения человека, социальные потребности, жизненные цели, когнитивные факторы.

Мотивация – это система факторов, определяющих поведение человека. Любая форма поведения может быть объяснена как внутренними (потребности, мотивы, желания, цели, намерения, интересы), так и внешними (стимулы) причинами – диспозиционной и ситуационной мотивациями. Практически любое действие человека следует рассматривать как двоякодетерминированное: диспозиционно и ситуационно. Мотивация мыслится как процесс выбора между различными возможными действиями, процесс, регулирующий, направляющий действие на достижение специфических для данного мотива целевых состояний и поддерживающий эту направленность. Мотивация объясняет целенаправленность действия.

В одинаковых ситуациях разные люди ведут себя неодинаково. Вместе с тем, в зависимости от состояния, один и тот же человек может по-разному воспринимать определенную ситуацию, действовать в ней различно. Реально наблюдаемое поведение является результатом циклического процесса непрерывного воздействия и преобразования, в котором субъект действия и ситуация взаимно влияют друг на друга (30).

Потребность в самореализации, по А. Маслоу, наивысшая. Считается, что к ее удовлетворению человек приступает, удовлетворив низшие потребности, однако такое представление слишком упрощено. В жизни именно неудовлетворение низших потребностей зачастую толкает человека к самореализации: Петрарку на путь самореализации толкнуло неудовлетворенное половое влечение, А. Эйнштейна – непризнание среди коллег, О. Генри – долговая тюрьма, Седьмая симфония Д. Шостаковича написана в блокадном Ленинграде, а неудовлетворенные потребности безопасности и свободы толкали к творчеству М. Булгакова и других представителей литературы эпохи социализма. По сути дела, самореализация в творчестве есть попытка возместить или заместить отсутствие материального иллюзорными эквивалентами: эмоциональными переживаниями физическое обладание, теоретическими построениями отсутствие конкретного знания предмета, громким звуком заглушить голод и страх. Это либо попытка построить гармонию внутри себя, когда гармония внешнего мира нарушена, либо действие, направленное на слияние с гармонией окружающего мира. Именно столпники, принявшие схиму, отшельники, то есть люди, не отягощенные ничем материальным оказываются наиболее духовными и способными к самоактуализации, правда, их опыт зачастую невосстребован, потому что не понят, или находится в противоречии с принципами организации общества, и их творчество до поры до времени можно рассматривать как социальный артефакт, опровергающий расхожее мнение о том, что развитие индивида вне общества и без деятельности невозможно, на мой взгляд, невозможно оно лишь на этапе становления личности, когда личность сформирована, ей поводыри не нужны. Наверное, правильно ставить вопрос о просоциальном и асоциальном творчестве, хотя и такая постановка будет лишь условностью из-за субъективности.

Известны примеры и иного рода, когда, казалось бы, полнейшее удовлетворение низших потребностей не приводит к возникновению высших потребностей, достаточно обратиться к истории правителей разных стран и высших представителей религий. В одном человеке часто сосуществуют духовное творческое и материальное животное начала (художник С. Роза, поэт Ф. Вийон, поэт Дж. Уилмот). Ч. Ломброзо, вообще, подводит к выводу о схожести поведения гениев и сумасшедших. Видимо, слишком многое зависит от индивидуальных психических свойств человека, от его жизненной энергии, и любое воспитание оказывается бессильным в переделке природы (23). Тем не менее, представители современной российской психологии, являясь последователями психологии советской, упорно считают среду главным фактором формирования индивида.

Виктор Гюго, чтобы заставить себя работать, выбрасывал в окно ключ от квартиры. Микельанжело спал на подмостках Сикстинской капеллы, так что к концу росписи сапоги приросли к ногам. Ван Гог с непокрытой головой на южном солнце неистовствовал над своими холстами, пока это не довело его до сумасшествия. Ломоносов великовозрастным отроком отправился в Петербург учиться. Джон Леннон, Джим Моррисон сидели на наркотиках. Фолкнер, Есенин, Хемингуэй, Высоцкий злоупотребляли алкоголем. Все это примеры разного поведения человека, одержимого творчеством.

Думаю, смысл жизни творца – самореализация в творчестве. Это как постоянное горение. Оно опасно, но, испытав его, хочешь испытывать вновь и вновь. Если смысл жизни в чем-то другом, можно не беспокоиться о развитии творческих способностей и не заниматься творчеством. Рискну предположить, что для истинного творца мотивация к творчеству есть изначально присущее ему свойство. Мотив (побудительная причина) и мотивация (внутреннее состояние человека, направляющее его на ту или иную деятельность) напрямую не наблюдаемы и тем самым недоступны непосредственному познанию. Мотив и мотивация для творца сливаются в одно неразрывное целое.

Чтобы обучение творчеству происходило эффективно, у учащихся должна сформироваться потребность в обучении. Начальные условия должны предоставлять субъекту возможности для деятельности, результаты которой он мог бы приписать себе, а не чистой случайности, и мог бы оценить степень использования своих способностей. Чтобы проявился мотив достижения, то есть возникло соотнесение выполнения со шкалой своих способностей, задачи должны быть не слишком трудными и не слишком легкими. Этот вывод был сделан на основании таких внешних проявлений деятельности, как усилия и настойчивость в получении хороших результатов.

Культурно-исторический подход выделяет два типа регуляции деятельности: внешнюю и внутреннюю. Воля и эмоции составляют две формы внутренней регуляции. Если эмоции непроизвольно отражают актуальное состояние потребностей и смысла мотивации, волевые процессы, напротив, представляют собой сознательные усилия по сосредоточению внимания на нужном объекте и обладают способностью задерживать спонтанный аффективный процесс, подкрепляя тем самым смысл выполняемого действия.

Для развития творческих способностей необходимо формировать потребность в самореализации. Это возможно через развитие интереса учащихся к художественному творчеству. Потенциал для развития творческих и иных способностей изначально есть у каждого, хотя и различен. Творческий потенциал личности составляют ее способности (креативность, воображение, оригинальность мышления, склонность к ассоциациям и аналогиям, чувство красоты и другие), знания, умения, а также направленность характера. Набор способностей каждой личности уникален. Творчество больше зависит от свойств личности, нежели от среды. Мне, например, незнакомо коллективное творчество. Для меня творчество процесс интимный, куда посторонние не допускаются (зрители не в счет, и мне обычно, не мешают, они ведь не являются моими сотворцами, они лишь потребители). Вместе с тем, очевидно, что многие люди могут творить исключительно в коллективе, подпитываясь чужими идеями, эдакие творческие вампиры.

Если коллектив более 10 человек, его составляют дети разного уровня развития и возраста, создать атмосферу творчества сложнее, чем когда имеешь дело со сложившимся коллективом изначально позитивно настроенным. Правда, погрузить в творчество одного отдельно взятого индивида тоже бывает довольно сложно, лучше, чтобы была небольшая группа детей, тогда, видимо, возникает «стадное» чувство.

Экспериментально установлено, что существует определенный оптимум (оптимальный уровень) мотивации, при котором деятельность выполняется лучше всего (для данного человека, в конкретной ситуации). Например, уровень мотивации, который условно можно оценить в семь баллов, будет наиболее благоприятным. Последующее увеличение мотивации (до 10 и более) приведет не к улучшению, а к ухудшению эффективности деятельности. Таким образом, очень высокий уровень мотивации не всегда является наилучшим. Существует определенная граница, за которой дальнейшее увеличение мотивации приводит к ухудшению результатов. Такую зависимость называют законом Еркса-Додсона. Эти ученые ещё в 1908 г. установили, что для того, чтобы научить животных проходить лабиринт, наиболее благоприятной является средняя интенсивность мотивации (она задавалась интенсивностью ударов тока).

Если мотивация слишком сильна, увеличивается уровень активности и напряжения, вследствие чего в деятельности (и в поведении) наступают определенные разлады, т. е. эффективность работы ухудшается. В таком случае высокий уровень мотивации вызывает нежелательные эмоциональные реакции (напряжение, волнение, стресс и т. п.), что приводит к ухудшению деятельности.

Существует также негативная мотивация – это побуждения, вызванные осознанием возможных неприятностей, неудобств, наказаний, которые могут последовать в случае невыполнения деятельности.

К. Левин описал 3 типа мотивационных конфликтов: