Контрольная работа: Газоаэрозольные выбросы АЭС

Базовым элементом системы обращения с РАО является ЦППРО, где используются наиболее сложные технологии переработки РАО.

На АЭС используются простые технологии подготовки РАО к транспортированию: сортировка и компактирование TPO, переработка ЖРО на установках глубокого выпаривания до получения солевого плава. Технологическая оснащенность ЦППРО должна обеспечивать требования обращения с РАО, которые возникают не только в процессе работы, но и во время вывода АЭС из эксплуатации.

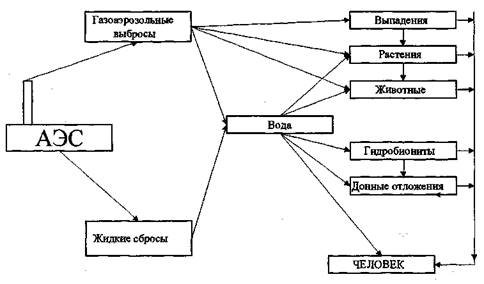

Распространение радиоактивного загрязнения среды, то есть передача его между различными компонентами окружающей среды (в атмосфере, воде, почве), обусловлено разными процессами: химическими, массопередачей, внешними движущими силами, переносом внутри той или иной среды за счет конвекции или диффузии, биологическим обменом. Схема миграции радионуклидов от выбросов и сбросов АЭС представлена на рисунке 3.

Рис.3. Схема миграции радионуклидов от выбросов и сбросов АЭС.

Интересно рассмотреть поведение некоторых радионуклидов, наиболее характерных для различных типов выбросов АЭС:

криптон-85 почти полностью удерживается в атмосфере и в основном воздействует внешним облучением; облучение за счет ингаляции носит вторичный характер;

ксенон-133 по своему поведению аналогичен криптону, однако, малый объем выброса и короткий период полураспада снижает его влияние;

углерод-14 в реакторах кипящего типа выбрасывается в основном в виде двуокиси углерода, в то время как в водо-водяных реакторах под давлением соотношение углерода-14, связанного в диоксиде и оксиде и в гидрокарбонате (в газообразных выбросах), может существенно изменяться. Основные процессы обмена углеродом между атмосферой и биосферой — через фотосинтез, а между атмосферой и водной поверхностью — через слой смешения в незначительной степени происходит седиментация в водной среде, а также преобразование в карбонатные формы, поэтому основное воздействие осуществляется через пищевые продукты (доля воздействия за счет ингаляции — 1 %);

тритий в основном выбрасывается в виде газа, который в пределах двух суток за счет окисления превращается в тяжелую воду; пары тяжелой воды участвуют в глобальном гидрологическом цикле, воздействуя за счет ингаляции, через кожу, а также за счет приема с водой и пищей. Тритиевый газ воздействует за счет ингаляции, причем 1,6% поступившего при ингаляции трития переходит в кровь, а менее 0,04% — в тяжелую воду;

йод-131 переносится на большие расстояния в атмосферев виде пара или микрочастиц и мигрирует по цепочке воздух—трава—корова (овца, коза) — молоко—человек, поступает в организм также за счет ингаляции и, кроме того, необходимо учитывать и его воздействие от внешнего облучения;

йод-129, в зависимости от химической формы, может присутствовать в атмосфере в неодинаковых количествах. Различные его формы по разному подвергаются мокрому осаждению на поверхности суши и воды, испаряются с водной поверхности и участвуют в фотохимических процессах. При осаждении йода-129 наиболее важный путь к человеку — сохранение в листве с последующим переходом в почву и растительную пищу;

Стронций-89, стронций-90, цезий-134, цезий-137 и барий-140 обычно выбрасываются в виде аэрозолей и воздействуют через пищевые цепочки, ингаляцию и внешнее облучение; в их миграции гравитационное осаждение не играет особой роли, а основные процессы перехода из атмосферы в почву и воду — сухое осаждение и вымывание осадками.

С целью ограничения воздействия АЭС на окружающую среду, для каждой АЭС регламентируются предельно допустимые выбросы (ПДВ) и сбросы (ПДС). Предельно допустимые выбросы устанавливаются для АЭС индивидуально и рассчитываются с учетом размера санитарно-защитной зоны, высоты вентиляционной трубы, в зависимости от усредненных метеорологических условий в районе расположения АЭС. Расчет ПДВ ведется с учетом условий не превышения эффективной эквивалентной дозы облучения населения от техногенных источников и дозовой квоты, обусловленной радиоактивными отходами от АЭС. Нормами радиационной безопасности Украины (НРБУ-97) эта дозовая квота установлена в размере 8 % от Предела Дозы для населения.

Таблица 2. Квоты годового предела эффективной, эквивалентной дозы ПД, мЗв, для критических групп населения от АЭС

| Источник облучения | Квота предела дозы за счет всех путей формирования дозы от выбросов | Сбросы: квота ПД за счет критичного вида водопользования | Суммарная квота предела дозы (ПД) для отдельного производства | |||

| % | мкЗв | % | мкЗв | % | мкЗв | |

| АЭС, АТЭЦ, ACT | 4 | 40 | 1 | 10 | 8 | 80 |

С течением времени в районе размещения АЭС на почве могут накапливаться выпавшие из атмосферы долгоживущие радионуклиды. Они включаются в экологический цикл, участвуют в пищевых и биологических цепочках; при этом они создают постепенно возрастающее поле внешнего ионизирующего излучения. Приведенные в табл.2. пределы доз соответствуют дозам при достижении равновесного состояния радиоактивности в окружающей среде.

Дозовые пределы, установленные нормативами, составляют приблизительно 1 /4 дозовых нагрузок на все тело человека за счет естественного ионизирующего излучения. Установление столь малых пределов дозы от радиоактивных отходов АЭС мотивируется рядом соображений. Во-первых, это отвечает основному принципу радиационной безопасности о поддержании дозы на таком низком уровне, какой только можно достичь с учетом экономических и социальных соображений. При этом уменьшается не только индивидуальная, но и популяционная доза, а следовательно, и общественный риск использования атомной энергии. Во-вторых, фактические дозы, обусловленные радиоактивными отходами отечественных и зарубежных АЭС, значительно ниже уровней, приведенных в табл.2. В-третьих, необходимо принимать во внимание растущий масштаб развития атомной энергетики, размещение АЭС в густонаселенных районах страны, развитие всего ЯТЦ и широкое применение других источников ионизирующего излучения во всех сферах человеческой деятельности. В-четвертых, необходимо предусмотреть резерв для возможного увеличения дозовой нагрузки от случайных (вероятностных) кратковременных выбросов при аварийных ситуациях. Установленные пределы доз являются основными характеристиками, которые, однако, ввиду их малости практически невозможно контролировать в повседневной работе. Поэтому, наряду с основными, вводят производные характеристики — предельно допустимые выбросы (ПДВ) и предельно допустимые сбросы (ПДС), для контроля которых существуют современные методы и приборы. Предельно допустимые выбросы рассчитывают теоретически, из условия, чтобы радаоактивные выбросы не приводили к превышению установленного предела доз в период достигнутого равновесного состояния. Рассчитанные таким образом величины выбрасываемой активности, при которой пределы дозовых нагрузок на население не превышаются, весьма велики. Фактические выбросы всех АЭС много ниже. Для удобства организации контроля установлены так называемые формализованные допустимые выбросы (ДВ), которые приведены к установленной электрической мощности атомной электростанции.

При установлении этих нормативов исходили из следующих основных требований:

· чтобы при наиболее неблагоприятных условиях они не приводили к превышению пределов доз, приведенных в табл. 2;

· чтобы они были сравнимы с уже достигнутыми уровнями выбросов действующих АЭС.

Кроме допустимых выбросов для практических целей рекомендовано введение контрольных допустимых выбросов КДВ (для ИРГ и изотопов йода на сутки, для других радионуклидов — на месяц) и контрольных допустимых сбросов КДС радиоактивных веществ. КДВ и КДС должны быть не более 0,7 ПДВ и ДС соответственно. Эти контрольные допустимые выбросы определяются на основании фактически достигнутых уровней выбросов и сбросов, (статистический анализ фактических газообразных выбросов) и служат для принятия оперативных решений, с тем чтобы ни при каких условиях не допустить превышения установленных основных нормативов.

Величины допустимых сбросов радиоактивных веществ со сточными водами также определяются по специальным методикам, исходя из вышеизложенных основополагающих принципов (не превышение установленных дозовых квот), а также не нарушения природных процессов естественной самоочистки водоема.

Атомная электростанция является источником поступления во внешнюю среду не только радиоактивных веществ, а также теплового загрязнения окружающей среды и источником электромагнитного излучения. Кроме того, для обеспечения жизнедеятельности АЭС в предпусковой период, а также при плановых остановах ядерных энергоблоков станции на ремонт, в составе атомной электростанции обычно предусматривается небольшая отопительная котельная. Такая котельная также является источником загрязнения окружающей среды вредными химическими веществами. Источником поступления вредных химических веществ (BXB) в окружающую среду также иногда могут являться химические цеха, применяющие для обеспечения водно- химического режима контура охлаждения реактора некоторые химические реагенты, например кислоты, щелочи. Однако это возможно только при возникновении каких-либо аварийных ситуаций. По сравнению с обычными тепловыми ГРЭС и ТЭЦ выбросы пускорезервных котельных АЭС очень невелики. Состав их определяется главным образом: золой несгоревшего топлива, окисью углерода (СО), окислами азота. Однако контроль за такими котельными проводится в полном соответствии с Законом «Об охране атмосферного воздуха».

К факторам, неблагоприятно воздействующим на окружающую природную среду нерадиационной природы, источником которых являются АЭС, относится также электромагнитной излучение. Организм человека осуществляет свою деятельность путем очень сложных процессов, в которых существенное значение имеет передача внутри- и внеклеточной электромагнитной информации и соответствующая биоэлектрическая регуляция. В этой связи техногенная электромагнитная среда обитания может рассматриваться как источник помех в отношении жизнедеятельности человека и биоэкосистем. Атомные электростанции, как и любые электростанции, относятся к весьма мощным источникам, генерирующим электромагнитные поля низких частот. В настоящее время вопросы взаимодействия биосистем и человека с электромагнитным излучением являются предметом пристального внимания ученых всего мира, в связи с его повсеместным распространением. Как вредный фактор, ЭМИ строго нормируется, однако нормы для источников электромагнитных полей низких частот, таких как ЛЭП (линии электропередачи), электрогенераторы, ограничивают только работу человека в условиях ЭМИ, мощность собственно источника пока не ограничивается (существуют нормативы только для источников радиочастот). Таким образом, ЭМИ, как фактор воздействия на окружающую среду, биоэкосистемы, еще требует внимательного изучения.

Для выполнения требований законодательства на атомных электростанциях создаются системы обезвреживания факторов вредного воздействия на окружающую среду и системы контроля. Система контроля за состоянием окружающей природной среды (экологический мониторинг) в районе расположения АЭС создается с целью надзора за безопасной эксплуатацией объекта на всех стадиях ее существования и должна обеспечивать охрану здоровья персонала, населения и объектов окружающей природной среды от загрязнения и вредного влияния. (Ст. 33. Закона Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности»). Основное назначение системы контроля — Достоверное оперативное обнаружение и оценка радиационной обстановки в районе расположения объекта, воздействия вредных химических загрязняющих веществ и производственной деятельности на окружающую среду, обеспечение сбора, обработки, сохранения и анализа информации о состоянии окружающей природной среды, прогнозирования ее изменений и разработки научно-обоснованных рекомендаций для принятия эффективных управленческих решений, как при нормальной эксплуатации, так и при возникновении аварийной ситуации.

Информация о состоянии загрязнения объектов внешней среды, об источниках загрязнения, параметрах выбросов и сбросов загрязняющих веществ с объекта должна иметь необходимый и достаточный объем, достоверность и оперативность. Программа (Регламент) контроля должна обеспечивать получение информации:

•для оценки дозовых нагрузок всего населения, включая критические группы (например, для 30 км. Зоны отчуждения — это персонал организаций зоны отчуждения, не имеющий отношения к ЧАЭС, и население, самовольно вернувшееся в места доаварийного проживания);

•для корреляции результатов радиационного контроля окружающей среды с данными дозиметрического контроля выбросов и сбросов;

•для проверки обоснованности экологических моделей, используемых для установления рабочих контрольных уровней выбросов и сбросов;