Контрольная работа: Хранение и технологии сельскохозяйственных продуктов

Семена томатов, которые при производстве разнообразных продуктов направляют в отходы, можно использовать для производства пищевых и технических масел, жмыхи или шрот на корм скоту. Семена томатов содержат жира 27...З0 %. Количество сырого протеина в жмыхах из семян достигает 37…44 %; в том числе переваримого 27...29; безазотистых экстрактивных веществ 15...25; золы 5,3...б,3; жиров 10...12 %.

2. Характеристика основных типов зернохранилищ.

Чтобы обеспечить тот или иной режим хранения, защитить зерно от нежелательных воздействий окружающей среды, исключить неоправданные потери массы и качества, все партии зерна, и особенно семенного, хранят в специальных хранилищах. Зернохранилища (специальные для посевного материала называют семенохранилищами) сооружают обязательно с учетом физических и физиологических свойств зерновой массы. Кроме того, к хранилищам предъявляют следующие требования: технические (строительные, противопожарные и т. д.), технологические, эксплуатационные и экономические. В зависимости от этого хранилища сооружают из разных строительных материалов: дерева, камня, кирпича, железобетона, металла и др. Выбор зависит от местных условий, целевого назначения зернохранилищ, длительности хранения зерна и экономических соображений. Правильно построенные зернохранилища из камня, кирпича и железобетона вследствие малой теплопроводности материалов позволяют также избежать резко выраженных явлений термовлагопроводности в зерновой массе.

Зернохранилище должно быть достаточно прочным и устойчивым: выдерживать давление зерновой массы на пол и стены, давление ветра и т. д. Оно должно также предохранять зерновую массу от неблагоприятных атмосферных воздействий и грунтовых вод. Кровлю, окна и двери устраивают так, чтобы исключить возможность попадания осадков. Стены и пол изолируют от проникновения грунтовых и поверхностных вод. В правильно сооруженном зернохранилище при нормальной эксплуатации в большинстве зон страны сырости не бывает. Влажность воздуха в таких хранилищах поддерживают на уровне 60...75 % в течение почти всего года, что соответствует равновесной влажности 13…15 % для всех зерновых культур. Хранилища должны надежно защищать зерно от грызунов и птиц, от насекомых вредителей и клещей, быть удобными для обеззараживания (дезинсекции) и удаления пыли, иметь удобные подъездные пути. Особое значение приобретает механизация хранилищ, позволяющая сократить затраты труда.

Зерновые массы хранят насыпью и в таре. Первый способ основной и наиболее массовый. Хорошая сыпучесть зерновых позволяет легко загружать их в емкости любых размеров и любой конфигурации (бункер, склад, силос и т. д.). При хранении насыпями перемещение зерновых масс можно полностью механизировать. В данном случае лучше используются площадь и объем многих хранилищ. Оно обходится дешевле и потому, что исключаются большие затраты на тару.

Однако часть семян хранят в таре. Это семена элиты и первой репродукции, полученные от научно-исследовательских учреждений, семена кукурузы, доставленные с заводов после обработки, а также семена овощебахчевых, эфирномасличных и технических культур (горчицы, табака и др.), трав. Основной вид тары для семян — мешки из прочных и грубых тканей (джутовые, посконные и др.), бумажные мешки с тканевой прокладкой, крафт-мешки др.

В нашей стране основные типы зернохранилищ – одноэтажные склады с горизонтальными или наклонными полами и элеваторы. Старые склады за редким исключением имеют малую вместимость (50, 100, 165, 300 т), во многих отсутствует механизация. Вновь стоящиеся склады возводят по проектам предусматривающим загрузку зерна транспортерами, использование принципа самотека и т. д. Вместимость составляет 500, 1000, 1300, 1500, 2000, 2300, 3600, 5000 т. Существуют хранилища с горизонтальными полами и бункерного типа, с различной механизацией, сооружаемые из сборных железобетонных элементов, кирпича и металла. В некоторых складах предусмотрены отделения для хранения в таре, для упаковывания и протравливания с установками для активного вентилирования т. д.

В системе хлебопродуктов, на хлебоприемных пунктах и предприятиях перерабатывающих зерно, наряду со складами большой вместимости имеется и много элеваторов. Современные элеваторы (от лат. еlеуаге - поднимать) - мощные промышленные предприятия для приема, обработки, хранения и отпуска зерна. Это фабрика по доведению зерна до кондиций потребления, на которой формируют крупные, однородные по качеству партии зерна, предназначаемые к использованию в народном хозяйстве.

Элеватор состоит из двух основных частей: рабочего здания и силосного корпуса или нескольких корпусов. Зерновые массы хранят в силосах высотой до 30 м (а иногда и более), вместимостью обычно 150...б00 т. Вместимость элеваторов зависит от их целевого назначения и места постройки; числа, высоты и поперечного сечения силосов. Силосы сооружают из монолитного или сборного железобетона. Они бывают цилиндрическими и прямоугольными. При расположении цилиндрических силосов в несколько рядов между ними образуются дополнительные емкости, так называемые звездочки. При такой высоте силосов загружаемая зерновая масса должна обладать хорошей сыпучестью и быть устойчивой при хранении. Поэтому на хранение загружают только партии сухого зерна или средней сухости.

Высота рабочего здания 50...65 м. В нем по этажам размещены зерноочистительные машины, аспирационные устройства, автоматические весы, а иногда и зерносушилки. У элеваторов неодинакового назначения (заготовительных, перевальных, портовых, на мукомольных заводах) различные технологические схемы. В общем виде схему движения зерна на элеваторе можно представить так: зерновая масса из приемных точек (на хлебоприемном пункте), вагонов или судов поступает в приемную яму, расположенную ниже уровня поверхности земли под рабочим зданием. Оттуда ковшовыми нориями (производительностью 100...175 и 350 т/ч каждая) зерно поднимают в верхнюю часть здания, далее оно попадает на автоматические весы, затем самотеком поступает в зерноочистительные машины, расположенные на этажах. После этого, если требуется, зерновую массу направляют в сушилку.

Очищенную и просушенную зерновую массу снова доставляют на верхние этажи и распределительными устройствами направляют на надсилосные транспортеры, которые перемещают ее в предназначенный силос. Из силоса зерно выпускают самотеком (после открытия задвижки) на подсилосный транспортер. Отсюда зерновую массу направляют в специальные отпускные силосы и устройства для погрузки в вагоны или суда.

Многие элеваторы, кроме механического транспортера для перемещения зерна (особенно для его выгрузки из судов), оборудованы также пневматическими установками. Зерно прямо из трюмов судов по системе трубопроводов переносится в приемную яму.

Элеваторы оборудованы централизованной системой управления, осуществляемой диспетчером с пульта. На элеваторе одновременно могут проводиться многие операции с зерном (прием, отпуск, очистка, сушка, перемещение и т. д.). Впервые в мире в 50-е годы в нашей стране создали элеваторы с полстью автоматическим управлением всеми операциями.

При эксплуатации выгодны элеваторы в комплексе со складами. Хранить обработанное зерно в складах дешевле, чем в элеваторах. Поэтому элеваторы прежде всего используют для обработки зерна, подготовки партий и удобной их отгрузки на длительное хранение или к местам потребления Чем больше дойдет через элеватор зерна, тем он рентабельнее.

Чтобы сократить потери зерна, необходимо дальнейшее расширение сети зернохранилищ совершенствование их эксплуатационных качеств и снижение стоимости хранилищ на тонну вместимости. В связи с этим сооружают хранилища из металла, жестких пластиков или синтетических пленочных материалов. В последнем случае нужную форму им придают при помощи металлических каркасов или пневматики (так называемые «надувные хранилища», стены и крыша которых удерживаются в нужном положении в результате заполнения внутренних герметических полостей воздухом до определенного давления).

Значительное распространение (в США и некоторых странах Европы) получили бункера из металла (стали, оцинкованной стали или алюминия), сборные или цельносваренные. Их делают цилиндрическими или прямоугольными, из гладкого или гофрированного металла, а иногда и штампованного в виде вафли. Вместимость отдельных бункеров различна - от нескольких десятков и сотен кубических метров (на 15, 30, 50, 200 т) до нескольких тысяч кубических метров (на 500…1000 и до 10...30 тыс. т). Бункера оборудованы средствами загрузки зерна, имеют плоские или конические днища, а также установки для аэрации или активного вентилирования. Бункера сравнительно малой вместимости распространены в сельском хозяйстве, а большие («бины») - в фирмах, покупающих, хранящих или перерабатывающих зерно. Некоторые бункера оборудованы установками для определения температуры зерновой массы.

Металлические бункера малой вместимости получают распространение и в нашей стране. Специалисты ВИМ и завода Брянсксельмаш на базе вентилируемого бункера БВ-25 разработали конструкцию металлического хранилища. Созданы и используются хранилища на 40 т, объединяемые по четыре, и зернохранилища ЦЕМКПД, скомпонованные из четырех силосов, вместимостью 500 т. каждый.

В системе хлебопродуктов особенно при комбикормовых заводах где долго не хранят, сооружают металлические хранилища вместимостью 2,5…3 тыс. т.

Металлические бункера хорошо защищают зерно от увлажнения, доступа насекомых и грызунов. Их сооружают в короткие сроки при меньших затратах труда. Такие бункера занимают меньше площади, чем напольные склады и тем более бунты, их легко связать коммуникациями с другими хранилищами и комплексами по очистке и сушке зерна. При сооружении металлических бункеров учитывают прочность конструкций. При большой вместимости бункеров возникают напряжения в металле, что может привести к их разрушению. Причинами такого явления служат перепады температуры (особенно ниже 0 °С) и неравномерный обогрев, возрастающее давление при выпуске зерновой массы, вибрации грунта от передвижения транспорта, и качество сварки или креплений, скрытые дефекты в металле и др.

Металлические бункера пригодны для длительного хранения зерновых масс только с влажностью ниже критической на 1…2 %. Но и при этом не исключено образование конденсационной влаги вследствие перепада температуры. Чтобы не допустить плесневения зерна и самосогревания, конденсат своевременно удаляют (или предупреждают его появление) при помощи установки для активного вентилирования или выпуска зерна из бункера. При низкой влажности зерна и периодическом вентилировании зерновой массы малые и средние металлические бункера вполне пригодны для хранения семян основных зерновых культур.

3. Устройство буртов и траншей для хранения корнеплодов картофеля.

Полевой способ хранения овощей и картофеля распространен в нашей стране и за рубежом. Утверждены международные стандарты на этот способ хранения: СТ ИСО 5525-80 «Картофель. Хранение на открытом воздухе (в буртах)» и СТ ИСО 6000-81 «Капуста кочанная. Хранение на открытом воздухе».

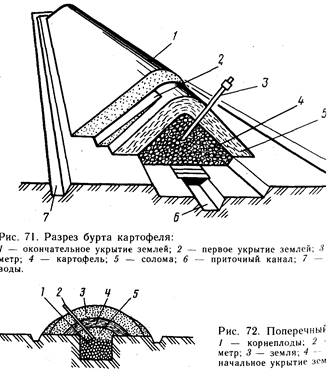

Буртами называют валообразные кучи овощей или картофеля, уложенные на грунте (на поверхности земли или в неглубоком длинном котловане) и укрытые какими-либо термо- и гидроизоляционными материалами. Траншеи - канавы, вырытые в грунте, в которые засыпают овощи и картофель. Подобно буртам, траншеи также укрывают (рис. 1 и 2).

При правильной закладке картофеля и многих овощей бурты и траншеи и надлежащем уходе за ними хранение может быть вполне успешным. Сохранность продуктов при таких способах основана на физических свойствах грунта и физиолого-био-химических процессах, протекающих в насыпи клубней, корнеплодов и других объектов хранения. Вследствие плохой теплопроводности грунта и в известной степени его изотермических свойств, а также тепло- и газообмена в хранящихся продуктах в бурте и траншее создают довольно стационарный режим хранения, приближающийся к оптимуму как по температуре, влажности воздуха, так и по составу газовой среды. От регулирования теплообмена и состояния газовой среды во многом зависит и сохранность продуктов. При недостаточном теплообмене развивается самосогревание, при избыточной теплоотдаче – промерзание продуктов по углам бурта или полное промораживание.

В буртах и траншеях хранение достаточно герметичное (в так называемых глухих траншеях и буртах) или с необходимым воздухообменом, в результате которого довольно быстро регулируют температуру в продукте и аэрируют его. При хранении картофеля лучшие результаты получают, если содержание диоксида углерода в воздухе бурта или траншеи составляет 2...3, кислорода 16…18 %.

В зависимости от вида закладываемых продуктов и географического положения хозяйства используют бурты и траншеи различных размеров. На юге более стационарный режим хранения создают в траншеях. Таким способом там хранят картофель, свеклу, капусту и др. В Нечерноземной зоне больше распространено буртовое хранение картофеля, свеклы и капусты и траншейное моркови, сельдерея, петрушки и репы. В районах с очень холодной зимой применяют более глубокие траншеи и широкие бурты.

Закладываемые в траншеи картофель и корнеплоды можно переслаивать влажной землей, или песком. В этом случае снижается вместимость траншей, однако такой способ выгоден благодаря сокращению потерь массы и качества продуктов. Заложенные таким способом на хранение клубни почти не теряют массу, обладают хорошим тургором и, как правило, не прорастают к весне.

Выбор места и размещение. Для буртов и траншей выбирают участки, защищенные от холодных ветров, с уровнем грунтовых вод не ближе 2 м. от дна котлована. Бурты и траншеи размещают обычно попарно так, чтобы около них не застаивались осенние и весенние поверхностные воды, на расстоянии 0,5 м. от укрытий вырывают водоотводные канавки. Между буртами и траншеями оставляют проходы шириной 4...5 и проезды 7...8 м., однако их размеры зависят от конкретных условий. Площадки должны быть удобно расположены по отношению к местам потребления продуктов и связаны с дорогами.

В бурты и траншеи закладывают только полноценную и здоровую продукцию, доставленную к месту хранения бережно и желательно в таре. Перед укладкой ее целесообразно охладить во временных кучах-буртах под укрытием из соломы и небольшого слоя земли, присыпаемой снизу. Укладывают картофель и овощи по углу естественного откоса. Выравненность скатов проверяют рейками или туго натянутым шпагатом. Корнеплоды и капусту загружают обычно на 10...15 см. ниже верхнего уровня траншеи.

Укрытие. Размеры потерь и успех хранения во многом зависят от правильного укрытия. Бурты и траншеи укрывают различными тепло- и гидроизоляционными материалами, главным образом соломой и землей с чередованием в два - четыре слоя. Уложенные продукты укрывают в тот же день небольшим слоем земли. Ее насыпают выше уровня траншеи в виде бугорка с захватом краев на 1...1,5 м., чтобы не затекала вода. Толщина укрытия зависит от температуры атмосферного воздуха зимой, толщины и плотности снежного покрова, силы ветра, расположения буртов и траншей (на открытой площадке или в защищенном месте), влажности соломы и состава почвы, ширины бурта и вместимости котлована, вида (иногда сорта) заложенной продукции и глубины промерзания грунта зимой.