Контрольная работа: Перепись населения

На 1000 мужчин в 2002 г. приходилось 1147 женщин, в 1989 г. - 1140.

Рис.2.

Преобладание численности женщин над численностью мужчин отмечается с 33-летнего возраста (см. рисунок 2).

Заметные изменения произошли в возрастном составе населения. Резкое снижение рождаемости, начавшееся в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века, привело к усилению процесса демографического старения. По сравнению с переписью 1989 г. средний возраст жителей страны увеличился на 4,3 года и составил 37,1 лет. У мужчин соответственно - на 3,6 года и 34,1 лет, у женщин - на 4,6 года и 39,8 лет.

Возрастная структура населения изменилась следующим образом:

За межпереписной период численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 2,6 млн. человек (на 9,5%). В то же время численность детей и подростков за этот период сократилась на 9,7 млн. человек (на 27%). Особенно резкое снижение (на 43%) произошло в возрастной группе детей до 10 лет (поколения, родившиеся в последнее десятилетие, когда уровень рождаемости был самым низким за всю послевоенную историю России).

Вступление в трудоспособный возраст поколения молодежи, родившейся в первой половине 80-х годов прошлого века (период самой высокой за три последних десятилетия рождаемости), а также положительный миграционный прирост привели к увеличению численности населения трудоспособного возраста на 5,3 млн. человек (на 6%). Произошли структурные изменения и внутри данной возрастной группы. В 2002 г.50,5% в численности населения трудоспособного возраста составили лица в возрасте старше 35 лет (в 1989г. - 45,7%).

Возрастной состав городского и сельского населения исторически имеет некоторые отличия, в которых отражены особенности процесса урбанизации в России, а также различия в репродуктивном поведении и продолжительности жизни городских и сельских жителей.

Уровень рождаемости - показатель среднего числа детей, рожденных одной женщиной в течение репродуктивного периода - составлял в 2002 г. в сельской местности 1,5 ребенка, в городских поселениях - 1,25. Средняя продолжительность жизни в сельской местности составляла 63,4 года (для мужчин - 57,1, для женщин - 71,3) в городских поселениях - 65,3 года (для мужчин - 59,0, для женщин - 72,3).

Средний возраст городских мужчин составил 33,9 лет, женщин - 39,8 лет, сельских - соответственно 34,6 и 39,9 лет.

Снижение рождаемости и рост численности населения трудоспособного возраста за межпереписной период привели к уменьшению числа лиц нетрудоспособного возраста, приходящихся на население рабочих возрастов (показатель демографической нагрузки). Причем, если в городских поселениях это снижение произошло только за счет уменьшения показателя нагрузки детьми, то в сельской местности снизился и показатель демографической нагрузки людьми пенсионного возраста.

Рост численности населения трудоспособного возраста и дальнейшее снижение показателя демографической нагрузки можно ожидать до 2006 г. Впоследствии в трудоспособный возраст начнут вступать поколения 1990-х годов рождения, когда началось резкое снижение рождаемости, а выходить из этого возраста - многочисленные поколения родившихся в послевоенный период. Это приведет к снижению численности населения трудоспособного возраста и росту числа и удельного веса лиц старших возрастных групп, что обусловит, в свою очередь, рост показателя демографической нагрузки.

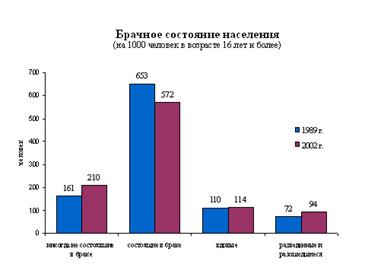

Состояние в браке.

Число супружеских пар составило 34 миллиона (в 1989 г. - 36 млн.). Впервые при проведении переписи населения были собраны сведения о числе незарегистрированных брачных союзов. Из общего числа супружеских пар 3 млн. (10%) состояли в незарегистрированном браке.

Брачная структура населения в возрасте 16 лет и более характеризуется следующими данными:

Следует отметить, что 4,2 тыс. человек в возрасте моложе 16 лет указали, что они состоят в браке, из них 2,3 тыс. человек - в незарегистрированном.

Традиционно число замужних женщин превышает число женатых мужчин (в 1989 г. - на 28 тыс. чел., в 2002 г. - на 65 тыс.)

С начала 1980-х годов наблюдалось снижение числа зарегистрированных брачных союзов. Особенно существенным оно было в 1989-1995 гг., после чего наступила относительная стабилизация. В 2002 г. было зарегистрировано немногим более одного миллиона браков (в 1989 г. - 1,4 млн.). Доля повторных браков в период между переписями населения остается стабильной величиной - 25-28% в общем числе заключенных браков.

Распространение незарегистрированных брачных союзов привело к увеличению числа детей, рожденных вне зарегистрированного брака. За 1989-2002 гг. доля таких детей удвоилась и составила около 30% от общего числа ежегодных рождений (почти половина из них зарегистрирована по совместному заявлению роди