Контрольная работа: Принципы построения управленческих информационных систем

Содержание

1. Принципы построения управленческих информационных систем.

2. Инструментальные средства для работы пользователя. Работа с окнами и формулами

Список литературы

1. Принципы построения управленческих информационных систем

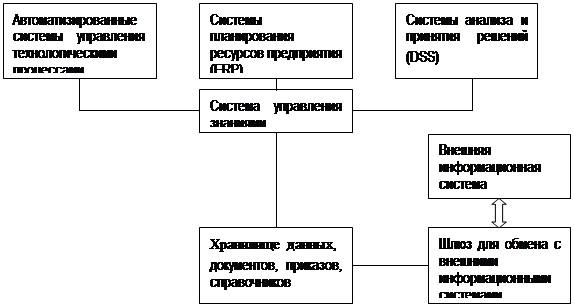

Эволюция информационных систем прошла путь длиной в 35 лет. С развитием компьютерной техники, программных средств, методов управления информацией менялся и смысл, вкладываемый в это понятие – теперь уже никто не назовет электронную таблицу с калькулятором таким громким именем. Современные информационные системы являются сложными интегрированными комплексами, которые включают в себя модули, отвечающие практически за все механизмы работы современного предприятия. Информационная система – это набор механизмов, методов и алгоритмов, направленных на поддержку жизненного цикла информации и включающих три основных процесса: обработку данных, управление информацией и управление знаниями.С точки зрения программных технологий информационная система – это не один, и даже не несколько программных комплексов. Можно построить структурную модель информационной системы (см. рис.11), выделив ее основные компоненты, которые содержат программные модули определенного класса.

|

Рис. 11. Структурная схема современной информационной системы

Самым нижним уровнем информационной системы является хранилище, в котором содержится вся интеллектуальная собственность предприятия. Это могут быть документы, справочники, структурные таблицы, деловые правила, описание процессов. Прямого доступа к хранилищу быть не должно, как для пользователей, так и для различных систем предприятия. Прямой доступ имеет лишь система управления знаниями, которая служит своего рода шлюзом для остальных систем и формирует информационное окружение предприятия. Система управления знаниями объединяет идеи, знания, содержание документов и деловые правила, автоматизируя процессы, базирующиеся на знаниях, как внутри предприятия, так и между разными организациями. Для этого нужен шлюз, позволяющий производить обмен данными с внешними системами. Это необходимое условие, так как современные процессы направлены на объединение предприятий в крупные концерны и очевидно, что передача знаний очень важна. Например, системы планирования ресурсов предприятия (ERP – enterprise resource planning) не могут работать независимо – процессы, связанные с управлением финансами, складами, человеческими ресурсами, используют уже накопленные знания и приносят новые.

Также важно выделить класс систем анализа и принятия решений (DSS–decision support system), без которого жизненный цикл информации не будет завершен. В современных организациях интеллектуальный анализ данных становится все более важной задачей. Связано это с необходимостью аналитической обработки больших объемов информации, накопившейся в хранилищах. Такие системы помогают найти новые знания, выявить недостатки и слабые места информационной системы, оценить эффективность тех или иных процессов, установить новые информационные взаимосвязи.

Очень часто говорят, что такой класс систем должен работать непосредственно с хранилищем, поскольку обработке подлежат содержащиеся в нем данные. Теоретически это верно, но на практике такое невозможно – любые изменения в содержимом хранилища, процессах, правилах и взаимосвязях могут и должны производиться системой управления знаниями. Тогда DSS – системам не придется задумываться над тем, в каком формате хранятся данные, и главное, что любое изменение информации будет немедленно влиять на взаимосвязи и процессы, в которых она принимает участие.

Понятие – База данных

В информационной системе с использованием технологии баз данных решается задача информационного моделирования какой-либо предметной области (ПО) или её фрагмента. Основа УИС, объект ее обработки – база данных.

Что такое база данных (БД)? В широком смысле слова можно сказать, что БД – это совокупность сведений о конкретных объектах реального мира в какой-либо предметной области.

Основные черты концепции БД:

данные отделяются от программ, появляется специальная программная надстройка для управления данными, называемая системой управления базами данных (СУБД); СУБД управляет данными и служит посредником между ними и программами, они упрощаются, освобождаются от функций структуризации, хранения и поиска данных;

появляются стандартизированные данные о фактографических данных – метаданные, управляемые СУБД; метаданные описывают информационные параметры и взаимосвязи фактографических данных о ПО;

СУБД совместно с метаданными представляет собой стандартизированное инструментальное средство для моделирования ПО различной природы;

происходит централизация (интеграция) данных, их многоаспектное использование для различных приложений, что сокращает избыточность данных, позволяет обеспечить более высокий уровень достоверности данных и оптимизировать различные процедуры ведения и использования БД.

Основными функциями СУБД являются:

управление данными во внешней памяти;

управление буферами оперативной памяти;

управление транзакциями;

журнализация;

поддержка языков БД.

Общие сведения о проектировании БД

Процесс проектирования базы данных выполняется поэтапно, а этапы в основном соответствуют разновидностям моделей программного обеспечения при движении от более абстрактных к более конкретным с датологической точки зрения: концептуальной инфологической модели и двух датологических, логического уровня и внутреннего уровня. Построению этих моделей предшествует изучение предметной области.

Таким образом, выделяются следующие четыре этапа проектирования:

4 обследование ПО, формирование и анализ требований;

4 инфологическое проектирование;

4 логическое проектирование;

4 внутреннее (физическое) проектирование.

--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--