Контрольная работа: Производство глутаминовой кислоты

К настоящему времени выяснено, что способностью продуцировать глутаминовую кислоту обладают некоторые расы дрожжей, микроскопические грибы, бактерии. Однако практически только бактерии могут синтезировать глутаминовую кислоту с выходом не менее 40% относительно исходного сахара или другого сырья. Поэтому промышленное значение имеют пока только бактерии, относящиеся к родам Micrococcus, Brevibacterium, Microbacterium, Corynebacterium.

Это, главным образом, палочковидные, грамположительные, неподвижные бактерии, не образующие спор. Специфической для них является обязательная потребность в биотине либо в биотине и тиамине. Сырьем для получения глутаминовой кислоты кроме углеводов могут быть также различные углеводороды, начиная от природного газа (метан, этан) и кончая н-парафинами или ароматическими соединениями (бензиловый спирт пирокатехин и пр.). Могут быть также использованы газойль, уксусная, аминомасляная, фумаровая кислоты и ряд других продуктов.

3. Технологическая схема производства

Имеет много общего со схемой производства лизина. Последовательность этапов и требования, предъявляемые к процессу в целом, очень близки. Основные различия заключаются в свойствах микроорганизма-продуцента, условиях его культивирования, составе среды, стадии очистки.

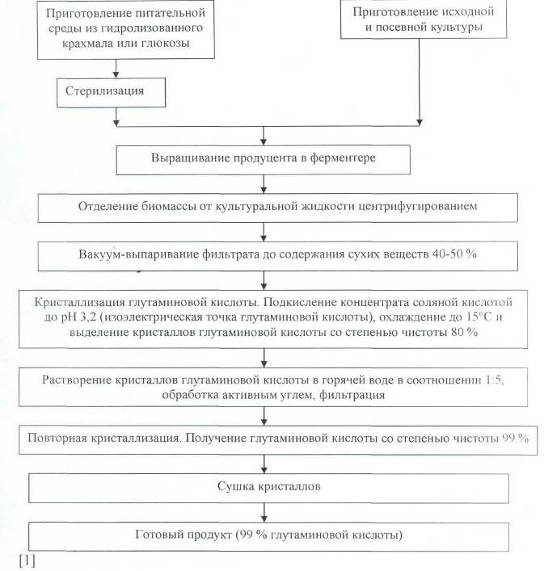

Схема получения глутаминовой кислоты при использовании в качестве источников углерода глюкозы или гидролизата крахмала представлена ниже.

Принципиальная технологическая схема получения глутаминовой кислоты или глутамата натрия складывается из следующих стадий: получение посевного материала; приготовление питательной среды, ее стерилизация, охлаждение и засев готовым посевным материалом; выращивание продуцента в ферментаторе до накопления максимального количества глутаминовой кислоты; выделение глутаминовой кислоты в кристаллическом виде или в виде кристаллов глутамата натрия, сушка кристаллов, фасовка и упаковка.

4. Характеристика сырья материалов и полупродуктов

Состав питательной среды для главной ферментации и для получения посевного материала в значительной степени зависит от используемого продуцента, от его физиологических особенностей. Основным источником углерода в среде чаще всего используются глюкоза, сахароза, гидролизаты крахмала, свекловичная меласса, гидрол. Количество усваиваемого сахара в пересчете на сахарозу должно быть в пределах от 8,5 до 25%. Но следует помнить, что пределы использования мелассы определяются уровнем в ней биотина. Концентрация биотина, по данным большинства исследователей, не должна превышать 2–5 мкг на 1 л питательной среды, иначе вместо глутаминовой кислоты будут интенсивно накапливаться аланин, молочная, янтарная, аспарагиновая кислоты, резко возрастет прирост биомассы продуцента, но снизится выход глутаминовой кислоты. Иными словами, максимум биосинтеза глутаминовой кислоты не совпадает с максимумом образования биомассы, так как потребность в биотине для этих двух процессов различна. Помимо мелассы биотин в среду может быть внесен и с кукурузным экстрактом.

Ингибирующее влияние биотина удается снизить при включении в состав питательных сред различных добавок в виде некоторых спиртов, ПАВ, антибиотиков (пенициллинов, тетрациклинов). Вероятно, это связано с изменением липидного состава клеточных мембран, что способствует увеличению проницаемости клеточных мембран для глутаминовой кислоты. Присутствие такого рода стимуляторов позволяет вести ферментацию с большим выходом глутаминовой кислоты при повышенных концентрациях биотина. Добавки в среду ПАВ в количестве 0,01–0,2% или калиевой соли бензилпенициллина повышают биосинтетическую способность продуцента на 15–45% и выход глутаминовой кислоты достигает 50г/л. [2]

В качестве источника азота в питательных средах чаще всего используют мочевину в количестве до 1,5–2,0% в зависимости от особенностей используемого штамма, но вводится она дробно, по мере потребления ее из среды, и так, чтобы содержание ее в культуралыюй жидкости не превышало 0,8% и рН среды было в пределах от 6,8 до 7,8.

Недостаток азота в среде приводит к снижению синтеза глутаминовой кислоты и к накоплению в среде повышенных количеств α-кетоглутаровой кислоты.

Для нормального роста культуры и образования ею глутаминовой кислоты необходимо вводить в среду соли калия в виде КН2 РО4 до 0,1-![]()

для поддержания рН среды на оптимальном уровне – около 7–7,2. Длительность культивирования зависит от содержания сухих веществ в среде, способа введения компонентов среды (единовременно или дробно), степени аэрации среды и, конечно, от физиологических особенностей продуцента. [2]

5. Изложение технологического процесса

5.1 Приготовление питательной среды

Для промышленных штаммов Coryn. glutamicum питательные среды при производстве посевного материала, как правило, содержат следующие компоненты (в%) [2]:

Таблица 3

| Состав питательной среды (в%) | |

| Меласса | 8 |

| Кукурузный экстракт | 0,3 |

| Хлорид аммония | 0,5 |

| Калия фосфат двухзамещенный | 0,05 |

| Сульфат магния | 0,03 |

| Вода | остальное |

| рН среды | 7,0–7,2 |

Питательные среды на стадии биосинтеза содержат те же компоненты и в том же количестве, только вместо кукурузного экстракта и сульфата аммония присутствует до 2% мочевины, содержание мелассы увеличивают до 20%, дополнительно вводят мел до 1% и 0,1% синтетического пеногасителя. [2]

5.2 Стерилизация питательной среды, аппаратов и коммуникаций

Подготовку ферментаторов (инокуляторов) к работе начинают с промывки использованного оборудования горячей и холодной водой с последующей обработкой аппаратов и коммуникаций острым паром. Стерилизацию питательных сред осуществляют традиционным способом, так же как и подготовку технологического воздуха. Растворяемые компоненты среды нагревают до определенной температуры, затем выдерживают при этой температуре с последующим охлаждением до температуры ферментации.

Питательная среда для выращивания продуцентов глутаминовой кислоты состоит из мелассы, кукурузного экстракта или другого источника ростовых веществ, мела и пеногасителя. Питательная среда готовится и стерилизуется в две стадии с учетом свойств компонентов, входящих в ее состав. Стадия подготовки и стерилизация среды состоят из смешивания компонентов питательной среды в определенной пропорции с помощью специальных дозаторов в реакторе, растворения солей при перемешивании, нагрева до температуры стерилизации, выдержки при этой температуре в течение 1 часа и охлаждения до температуры, при которой проводится культивирование продуцента глутаминовой кислоты.

Термолабильные компоненты среды, например мелассу, содержащую сахарозу стерилизуют отдельно. В реактор, снабженный мешалкой, подают мелассу и нагревают ее при постоянном размешивании до температуры 80°С, с периодическим добавлением к раствору определенного количества воды. Собственно стерилизацию осуществляют путем быстрого разогрева полученного раствора глухим паром до 120–122°С в специальном аппарате и выдерживают при этой температуре определенное время, необходимое для полной гибели всей микрофлоры. Охлажденный раствор сжатым стерильным воздухом передают в предварительно подготовленный ферментатор. Температура стерилизации мелассы выше, а длительность значительноменьше, чем те же параметры при стерилизации остальных компонентов среды.

Пеногаситель, используемый на стадиях культивирования продуцента в посевном аппарате и основном ферментере, особенно в том случае, когда им является масло или жир, стерилизуется отдельно. Режимы стерилизации (температура и длительность) при обработке пеногасителя более жесткие, чем это принято для стерилизации любых питательных сред.

Процесс получения глутаминовой кислоты требует строгих асептических условий, и поэтому особое внимание уделяется стерилизации не только среды, но и всех реакторов, коммуникаций, подаваемого воздуха.

При стерилизации аппаратуры режимы стерилизации зависят главным образом от материала, из которого изготовлено оборудование и его отдельные узлы. Наибольшая эффективность стерилизации аппаратуры и коммуникаций наблюдается при применении острого пара, имеющего температуру 135–140°С.Но отдельные блоки аппаратов, в том числе датчики измерительных приборов, не выдерживают таких условий стерилизации, и потому в этих случаях могут применяться «холодные» способы стерилизации. Для такой обработки могут быть использованы бактерицидные газы (этилен) и растворы химических реагентов (формалина, смеси цитилпиридинового бромида и этанолмеркурихлорида в соотношении 2:1, различные производные фенола и их смеси, аммонийные соли первичных и вторичных алкилсульфатов, хлорсодержащие соединения, |3-пропиоллактон и т.д.).

Степень стерильности среды, оборудования и коммуникаций может быть проверена. Простерилизованную среду или смывы, произведенные стерильной водой с внутренних поверхностей аппаратов и трубопроводов, высевают на агаризованные или жидкие питательные среды и инкубируют в термостате сутки. Если среды остаются стерильными, то стерилизация проведена качественно. Такой анализ проводится при пуске завода, в случае появления инфекции и периодически в профилактических целях. [2]

5.3 Приготовление исходной и посевной культуры

Посевной материал на каждой из стадии его получения (от пробирок до посевного аппарата) выращивают в строго асептических условиях по 24 ч. Состав питательных сред незначительно меняется при переходе от одного штамма к другому и практически остается постоянным на каждой из промежуточных стадий получения посевного материала. Только при выращивании продуцента в посевном аппарате в питательную среду вносят до 0,1% стерильного синтетического пеногаситсля.