Контрольная работа: Системный подход в исследовании социально-экономических и политических процессов

Затем систему подвергают анализу, выявляют основные её элементы и связи между ними. Элементы и их связи необходимо рассматривать совместно, поскольку взаимосвязи элементы являются значимой характеристикой его в системе. Таким образом создаётся целостное восприятие системы.

Далее встает вопрос об определении внутренних и внешних источников воспроизводства, функционирования и развития системы. И уже определив суть и закономерности системы можно находить ответы на вопросы являющиеся целями исследования.

Системный подход позволяет иметь более прочную ив то же время гибкую позицию при исследовании объекта, нежели суммативный или холистический подходы. Системный подход можно представить как синтез двух прочих вышеназванных. Явление эмерджментности объективно показывает несостоятельность утверждения об исчерпанности свойств системы суммой свойств её элементов. В то же время, сами элементы могут представляться в совершенно ином качестве, находясь в системе нежели отдельно от неё. То есть целое это нечто самостоятельное, способное включить в себя и подчинить себе части. Но в то же время целое не может существовать без частей, и свойства целого невозможно осознать, в полной мере, не изучив свойств элементов составляющих его и, что особенно важно, характера связей и взаимодействий между частями – структуры системы. Именно та или иная конфигурация связей и отношений между элементами обуславливает возникновение новых свойств системы в целом. Все эти обстоятельства учитываются в системном подходе, что делает его весьма эффективным.

2. Специфика системного подхода в исследовании социально-экономических политических процессов

системный подход общественный отношение

Системы, в том числе социальные, могут быть условно поделены на основании нескольких признаков.

Можно выделять:

Материальные идеальные системы. Материальные это системы состоящее из объектов материального мира; идеальные – системы знаний о них.

Открытые и закрытые. Данный критерий основан на степени взаимодействия: обмена информацией, энергией и веществом системы со средой. Соответственно, закрытые системы предполагают отсутствие обмена. Но объективно сложно найти закрытые системы, никак не подверженные влиянию среды и не оказывающие на неё влияния. Можно говорить лишь о закрытости определённых каналов связи. Закрытая система может быть закрыта от одноуровневых систем, но не может быть закрыта от иерархически объемлющей её, через которую и может доходить воздействие других систем.

Детерминистические и стохастические. Первые рассматриваются как системы, функционирующие на основе устойчивых причинно-следственных закономерностях; вторые на основе «законов случая» и вероятностных предрасположенностей. Данное разграничения является весьма субъективным в силу того, что система является для нас стохастической до тех пор пока мы не знаем тех закономерностей, на основе которых она развивается.

Телеологические, или ненаправленные, и целенаправленные. Первые это целесообразные и целеориентированные действия живых систем, в частности социальных коллективов, вторые – не имеющие целей и направленности, характерны для неживой природы.

Можно также различать простые и сложные системы. Простые системы характерны небольшим количеством элементов, устойчивыми связями и детерминированностью, высокой степенью закрытости. Сложные системы содержать большее количество и разнообразие элементов их связей и отношений, они весьма непостоянны. В силу этого их исследование весьма сложно и они могут представляться как стохастические системы, подверженные случайным изменениям, более чувствительные к воздействию.

Социально-экономические и политические процессы это, прежде всего, социальные процессы, - процессы происходящие в системе человеческого общества. В качество элементарного компонента такого общества можно рассматривать Человека, со всем множеством его особенностей. Природа и сущность Человека является предметом изучения философской мысли на протяжении всей известной истории. Существует много наук изучающих социальные отношения людей, возникающие в процессе взаимодействия людей, процессы внутри психики человека. И эти науки далеко не достигли своего предела, то есть элемент общественной системы остаётся не изученным в полной мере.

Имеет значение, также, то обстоятельство, что и объект и субъект исследования это, условно говоря, одно и то же лицо. Общество изучает само себя.

Ну и, наконец, динамичность и разнообразие процессов происходящих в обществе, существование различных подсистем, образованных по различным признакам, при этом одни и те же элементы могут быть включены в различные структуры.

Всё это формирует систему невероятной сложности и многогранности. Подвергать такую систему комплексному осмыслению весьма непростая задача, особенно в то время когда исследователь является элементом этой системы.

Однако, не смотря на сложность задачи, системный подход необходим для применения при изучении общественных процессов, так как на данный момент он является наиболее перспективным в плане полноты и существенности получаемых знаний.

3. Построение модели системного анализа

В качестве объекта исследования я выбрал актуальный, в связи с происходящими последнее время событиями, вопрос взаимоотношений народов России, в частности народов Кавказского региона с прочими народами России.

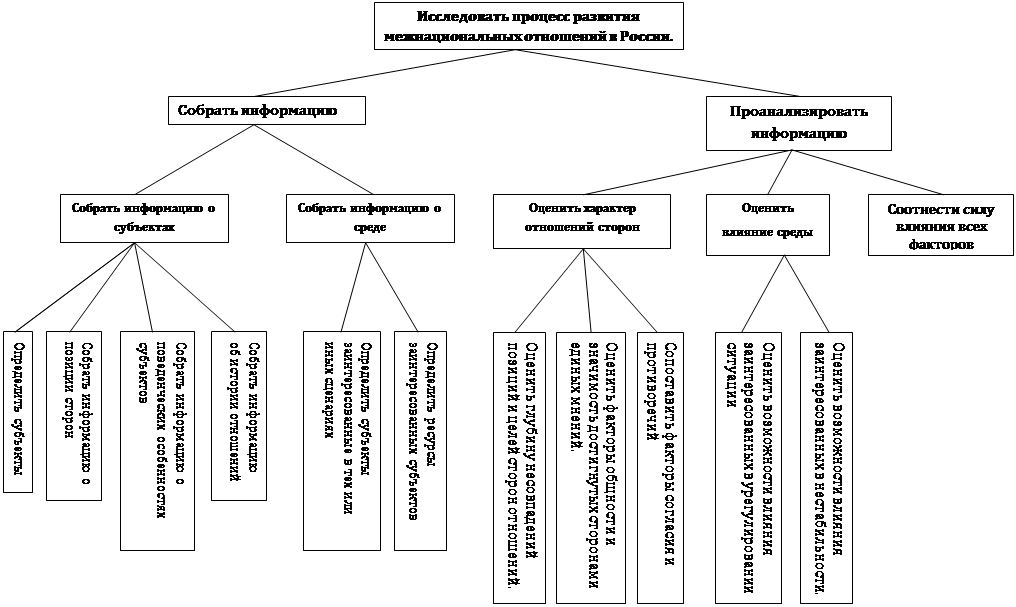

При проведении исследования может быть использована изображённая ниже схема.

Основная цель включает в себя две цели второго уровня: сбор и анализ информации. Сбор информации включает в себя сбор информации о субъектах отношений и о среде.

Анализ информации осуществляется путём достижения целей анализа взаимосвязей субъектов отношений, анализа влияния среды и сопоставления двух этих факторов.

Рис 1. Схема системного анализа (дерево целей).

Заключение

Подводя итог проведенной работы, скажем, что в работе были рассмотрены понятия системы и системности, были рассмотрены основы системного восприятия объектов мира и мира самого по себе. Как выяснилось, объекты образуя систему, создают нечто самостоятельное, способное к развитию и изменениям под воздействием внешнего воздействия. Объекты в системе приобретают свойства не присущие им вне системы, а сама система может проявлять свойства, которых нет у её элементов.

В работе рассмотрены принципы системного подхода, которые следует учитывать при его применении. Были рассмотрены различные способы дифференциации систем, которые как оказалось, могут быть весьма разнообразны.

В заключении, была приведена модель системного исследования одного из актуальных на сегодняшний день процесса общественной жизни.

Список использованной литературы