Курсовая работа: Адаптивная технология возделывания горчицы в ООО "Тингутинское" Светлоярского района Волгоградской области

Улучшение влагообеспеченности и условий для налива маслосемян горчицы достигается следующей биологической особенностью культуры. В обычные, и особенно, в засушливые годы к началу цветения наблюдается поочередное засыхание листьев, сначала прикорневой розетки, а к концу цветения и всех стеблевых листьев.

Засыхающие листья сбрасываются с растения на поверхность почвы. Это можно рассматривать как приспособительный признак в борьбе с засухой, уменьшающий транспирацию влаги. Формирование семян в дальнейшем идет за счет фотосинтеза зеленых стеблей, ветвей и самих стручков, поверхности которых защищены восковым налетом.

Максимальная площадь листьев одного растения у горчицы отмечалась на 30-й день после всходов (283 см2 ), когда она находилась в фазе полного цветения. С фазы цветения отмечалось быстрое уменьшение листовой поверхности горчицы за счет усыхания сначала прикорневых затем и стеблевых листьев. Уже через 6–10 дней после наступления полной фазы цветения площадь листовой поверхности горчицы уменьшалась вдвое.

Особенность формирования листовой массы горчицы позволяет ей успешно противостоять группе малолетних сорняков. При нормальном развитии, начиная с третьей недели, быстро сформировавшаяся прикорневая розетка листьев затеняет большую часть поверхности почвы в междурядьях и глушит взошедшие всходы сорных растений.

Поэтому соблюдение высокого уровня агрофона на полях позволит максимально реализовать биологические возможности горчицы через полноценное развитие листовой поверхности растений, подавление сорняков и снижение доли семян этих сорных растений в урожае горчицы.

4. Обоснование и разработка агротехнических мероприятий возделывания культуры по интенсивной технологии

4.1 Место в севообороте

Хорошее место для горчицы – поле из-под пшеницы и ржи, идущих на пару, а также из-под пропашных культур. За горчицей должна следовать озимая пшеница. Нельзя высевать горчицу после льна и крестоцветных масличных (у них общие вредители и болезни).

По имеющимся данным, горчица дает высокие урожаи по целинным землям, многолетней залежи или многолетним травам.

Идеальным предшественником для горчицы в условиях юга и юго-востока остается черный пар. Залог урожая здесь в очищении поля от сорняков и наличии гарантированных запасов почвенной влаги на паровых полях. Озимая и яровая пшеница по черным парам также являются хорошими предшественниками для горчицы. Неплохие результаты получены при посеве горчицы после зернобобовых и, особенно, по пласту многолетних трав. Совершенно не допустим повторный посев горчицы по горчице или другим крестоцветным культурам. Разрыв по времени возврата этих культур должен быть не менее 3–4 лет. Нежелательными предшественниками для горчицы являются просо, сорго, свекла и однолетние травы.

Положительная роль лучших предшественников, однако, сказывается лишь при условии соблюдения требований соответствующих технологий подготовки почвы и возделывания предшествующих горчицы культур. Поэтому после агрономического анализа, имеющихся в распоряжении хозяйства предшественников, надо обратить пристальное внимание на тип засоренности участка в предшествующее лето. Запущенные пары, изреженные озимые, засоренные яровые, колосовые или зернобобовые не способны обеспечить будущий высокий урожай горчицы. Совершенно не допустимо размещать горчицу на полях, засоренных многолетними сорняками (осот, бодяк, молокан, горчак, острец, пырей и т.д.). Трудно рассчитывать на успех при посеве горчицы по заовсюженным полям. В первые фазы горчица растет медленно, и сильные, быстрорастущие многолетние и яровые ранние сорняки способны полностью заглушить посевы. В то же время при оптимальных сроках посева горчица выступает мощным конкурентом для обширной группы яровых поздних сорняков: щирицы, щетинника, куриного проса. Дружные всходы горчицы способны полностью подавить эти сорняки, поэтому горчицу на таких полях можно возделывать с высокой эффективностью.

4.2 Расчет действительно возможной урожайности (на богаре) и программируемой урожайности (на орошении)

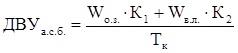

1. Определение величины действительно возможной урожайности в условиях сухого земледелия по среднемноголетней влагообеспеченности выполняется по формуле:

, (4.2.1)

, (4.2.1)

где ДВУа.с.б. – действительно возможная урожайность абсолютно сухой биомассы, т/га;

Wо.з. – осенне-зимние осадки, т/га;

К1 – коэффициент использования осенне-зимних осадков;

Wв.л. – осадки весенне-летнего периода, т/га;

К2 – коэффициент использования осадков весенне-летнего периода;

Тк – транспирационный коэффициент.

− Определяем сумму количества осадков осенне-зимнего периода:

![]() мм

мм

− Определяем сумму количества осадков весенне-летнего периода:

![]() мм

мм

− Для расчета ДВУ абсолютно сухой биомассы сумму осадков необходимо перевести их мм в т/га:

Wо.з. =120∙10=1200 т/га

Wв.л. =145∙10=1450 т/га

− Коэффициенты использования осадков находим в приложении 4. т. к. Светлоярский район расположен на юге правобережной зоны, то

К1 =0,45 К2 =0,26