Курсовая работа: Электромагнитное загрязнение окружающей среды от передающих радиотехнических объектов на территории г. Красноярска

Термином "электронная карта" обозначают набор тематических слоев, каждый из которых привносит пространственно-распределенную информацию по какой-либо определенной теме. Таким образом, если на слой границ некой территории может быть нанесен слой рек, затем слой населенных пунктов и т.д., пользователь имеет возможность, манипулируя тематическими слоями, визуально анализировать информацию более эффективно, чем анализируя просто колонки цифр. Именно графические изображения, наглядные графические образы всегда были и останутся для людей одними из главных средств познания окружающего мира и организации полученного знания, необходимым инструментом мышления и творческого начала [14].

Слои в электронной карте подразделяются на два вида: векторные и растровые.

Растровый слой представляет собой сплошное изображение, состоящее из различных по цвету пикселов, он не может содержать каких-либо объектов. Растровый слой используется в качестве подложки для цифрования, фона для большей наглядности векторного слоя или слоев, в фотограмметрии при преобразовании отсканированных аэрофотоснимков в векторный формат и т.д.

Векторный слой – это совокупность простых геометрических объектов (точка, дуга, полигон). Другими словами, векторный слой – это пространственные данные, которые представляют те или иные объекты на местности. Например, как точечные объекты могут быть показаны населенные пункты, наблюдательные посты, места взятия проб грунта, атмосферного воздуха и т.д. Линейными объектами традиционно являются дороги, реки, административные границы и др. Такими объектами как полигоны представлены озера, квартальная застройка в городе, площадь и форма скверов и парков.

Каждому объекту векторного слоя присваивается индивидуальный пользовательский идентификатор для привязки к базе данных. Это обеспечивает привязку атрибутивной информации из базы данных к местности. Таким образом, основная идея связи пространственных данных с атрибутивными заключается в том, что пространственный объект на карте и содержащий информацию о нем объект базы данных имеют один и тот же идентификатор, который и служит связующим звеном [14].

Каждому тематическому слою ставят в соответствие одну или несколько таблиц, содержащих характеристики объектов слоя. Например, точечному слою "города" присоединяется таблица, где присутствует поле, в котором хранится идентификатор каждого объекта (города) и тогда с одним объектом на карте сопоставляется определенная одна запись – строка в таблице (название города, численность населения и т.д.), содержащей в поле идентификатора то же значение, что и идентификатор пространственного объекта на карте. Таким образом, объекту на карте присваивается необходимая атрибутивная информация, содержащаяся в группе записей, таблице и любом другом наборе данных.

Процесс создания тематических карт можно разделить на этапы.

Первый этап – это оцифровка существующих бумажных тематических карт или ввод тематической информации в ЭВМ. Для создания большинства тематических слоев исходным материалом для оцифровки служит тематический слой данных. На данной стадии происходит сопоставление спецификаций объектов с указанием необходимых атрибутивных данных в соответствии с тематическим заданием. Важной особенностью этого этапа является указание реперных точек для последующего пересчета векторного изображения из координат устройства ввода в систему координат, применяемую в текущей реализации электронной карты [15].

Каркасом для укладки тематического материала служит географическая основа и элементы местности, которые однозначно и сравнительно точно отображают на картах: гидрография, рельеф, болота, леса, населенные пункты и др. Приоритеты неподвижности сохраняются за гидрографией, автомобильными и железными дорогами, населенными пунктами. Редактируется, меняется именно тематическое содержание относительно общегеографического, а не наоборот. Иначе качество пространственной привязки тематических данных будет значительно ниже общегеографических [16,17].

Когда нет бумажной основы с тематическими данными, возникает задача восстановления непрерывных полей значений по дискретным данным, обладающим пространственной привязкой. Значения координат X и Y могут быть получены непосредственно с помощью объектов графического слоя, если мы отмечаем точку на векторном слое и присваиваем ей соответствующий идентификатор, автоматически получая ее координаты. В этом случае дискретные значения находятся в ГИС в виде векторного слоя. Координаты так же могут быть представлены в виде обычных баз данных, либо получены в результате расчетов.

На этом этапе необходимо построить заданную точками цифровую модель поверхности.

После создания векторного слоя с пространственной информацией по интересующей теме, идентификации его объектов и присоединении определенной атрибутивной информации из базы данных наступает этап визуализации и тематической раскраски. Здесь происходит выделение объектов слоя, создание так называемой картографической композиции, куда входят слои цифровой карты, правила и порядок их отображения, способы обрисовки объектов, библиотека условных знаков, тематические таблицы и др. [18].

Большинство широко распространенных инструментальных ГИС обладают широкими возможностями для тематической обработки карт и их визуализации. Среди них условное выделение цветовыми диапазонами, размерными символами, круговыми и столбчатыми диаграммами, плотностью точек и индивидуальных настроек. Для наиболее полного решения поставленной задачи имеется большое число символов для точечных объектов, стилей линей для линейных и штриховок, заливок – для полигонов.

Но для того, чтобы геоинформационная карта представляла собою модель реального мира, а не только систему накопления и хранения географических данных [19], необходимо выявить и проанализировать взаимосвязи и взаимозависимости между ее слоями. Это делается при помощи методов математической статистики, которые позволяют по выборкам, полученным с карт и снимков, определять средние величины и вариации, рассчитывать параметры распределения и показатели корреляции, выполнять многомерный факторный, компонентный и дисперсионный анализ и т. п. - словом, использовать весь арсенал математической статистики [20].

2.2 Методы расчетного прогнозирования уровней ЭМИ РЧ

Определение уровней ЭМП производится с целью прогнозирования электромагнитной обстановки в местах размещения ПРТО. На основе данных технических параметров ПРТО: рабочая частота, мощность излучения, тип антенны, вид модуляции, место и условия расположения на территории города, - рассчитываются распределения ЭМП вокруг радиоисточников. Расчеты выполнялись, используя методические указания (МУК 4.3.1677-03) [21]. В данной работе расчеты проводились при помощи "Программного комплекса анализа электромагнитной обстановки".

3. Формирование электромагнитного загрязнения в условиях городской среды

3.1 Анализ ПРТО г. Красноярска

На первом этапе исследования были изучены стационарные ПРТО. Была создана база данных, содержащая технические характеристики источников ЭМИ РЧ: рабочая частота, мощность излучения, тип антенны, вид модуляции, тип зданий, на которых размещались антенны, высоты размещения антенн, год ввода ПРТО в эксплуатацию. База данных представлена в табличном процессоре Ex и в программе Microsoft Access.

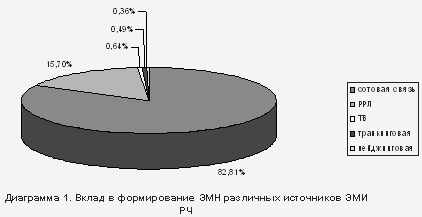

Информация об источниках ЭМИ РЧ за 2005 г, взятая из базы данных, представлена в виде диаграммы 1.

Проведенные исследования ЭМП радиочастотного диапазона (30кГц-300ГГц) г. Красноярска показали, что наибольший вклад в формирование электромагнитной нагрузки (ЭМН) селитебных зон города – 82,81% – вносит сотовая связь.

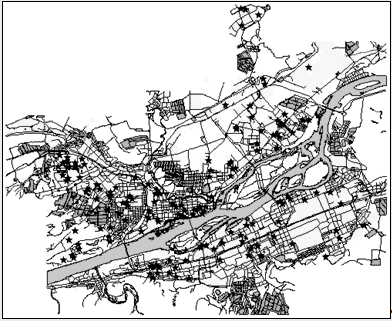

С целью пространственного распределения источников излучения ЭМП были построены тематические слои карты г. Красноярска за 2003 г. и 2005 г., на которых отмечены места установки ПРТО (использовались данные Роспотребнадзора по Красноярскому краю и ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае"). Вид электронной карты приведен на рис. 1. на примере 2005 г.

Рис. 1. Карта г. Красноярска с нанесенными на ней источниками ЭМИ РЧ за 2005 г.

Наибольшее скопление источников ЭМИ РЧ как за 2003 г., так и за 2005 г. наблюдается в Октябрьском, Железнодорожном и Центральном районах, наименьшее – в Ленинском районе.