Курсовая работа: Факторы цикличности экономического развития

внутренние теории обращают внимание на механизм внутри самой экономической системы особенно в сфере денежного обращения и влиянием других внутренних факторов (колебания спроса, предложения, инвестиций, потребления, темпы роста производства, занятость и т.д.).

В последнее время наибольшей популярностью пользуется теория, основанная на синтезе объективных и субъективных факторов. Ее авторы считают, что внешние факторы дают первоначальный толчок циклу, а внутренние приводят к пофазным колебаниям.

Экономические теории циклов возникли в качестве реакции на неустойчивое положение капиталистической экономики, развитие которой периодически нарушалось кризисами. До 1930‑х гг. господствующее положение в экономической теории занимало неоклассическое направление, представители которого рассматривали кризисы как случайное временное явление. Они считали, что капиталистическая экономика в условиях свободной рыночной конкуренции автоматически приспосабливается к любым нарушениям спроса и предложения и обеспечивает экономическое равновесие всей системы хозяйствования. В этих условиях первые теории циклов возникали как экзогенные концепции, объясняющие циклические колебания воздействием внешних факторов.

Теории внешних факторов . Ярким их представителем является английский экономист Уильям Джевонс, который связывал экономические циклы с интенсивностью солнечных пятен. Согласно этой концепции, цикл солнечной активности вызывает колебания урожайности, которые порождают циклы. В том же направлении работала и мысль А.Л.Чижевского.

Теория промышленных циклов была предложена К. Марксом. Экономические кризисы выступают в виде периодически повторяющегося перепроизводства товаров, которое приводит к нарушению условий воспроизводства, массовым банкротствам, росту безработицы и снижению объемов производства. В качестве основной причины циклического характера производства выступает основное противоречие капитализма - между общественным характером производства и частной формой присвоения. Основой периодичности кризисов является массовое обновление основного капитала, которое происходит примерно каждые 10 лет [3, с. 89-90].

Теория перенакопления капитала . Основы теории заложены экономистами М. И. Туган‑Барановским и Г. Касселем. Они считали, что возникновение экономических циклов связано с особенностями накопления основного капитала. Вывели специфическую особенность: отрасли, создающие товары производственного назначения, развиваются под воздействием экономического цикла более высокими темпами, чем отрасли, производящие потребительские товары. Эту специфику взаимодействия исследовал А. Афтальон, установивший, что небольшие изменения потребительского спроса могут вызывать значительные колебания чистых инвестиций. Это явление получило название принципа акселерации, который выступает составной частью теории перенакопления. Кризисные явления возникают в результате образования диспропорций в структуре производства, т. е. перенакопления основного капитала.

Кредитно‑денежная теория . В конце XIX‑начале ХХв. английский экономист Р. Хоутри и американский экономист И. Фишер предложили кредитно‑денежную концепцию цикла, согласно которой кризисы возникают в результате нарушений в области денежного спроса и предложения. Хоутри рассматривал изменение процентной ставки и размеров кредита в качестве основного инструмента управления инвестиционным процессом, стабилизации экономического цикла и достижения экономического роста.

Фишер сводил экономические кризисы к колебаниям конъюнктуры, которые, по его мнению, можно устранить изменением покупательной силы денег, регулируя их количество в обращении. Ряд методов, разработанных Фишером, широко используется в современной экономической науке.

Кейнсианская теория цикла . Дж. Кейнс рассматривал циклы как результат взаимодействия между движением национального дохода, потреблением и накоплением капитала. Цикл начинает формироваться в период нарастания спроса, который, в свою очередь, определяется потреблением и капиталовложениями.

Теория нововведений . Циклический характер обосновывается использованием в производстве нововведений. Й. Шумпетер считал, что циклический процесс обусловлен скачкообразным характером осуществления технических изобретений и нововведений.

Теория недопотребления . Основоположником теории недопотребления является швейцарский экономист Ж. Сисмонди, рассматривавший кризисы как общее перепроизводство, но обосновывавший причины возникновения кризисов недопотреблением трудящихся. Позднее эту теорию поддержал немецкий экономист К. Родбертус‑Ягецов.

Монетарная теория цикла . Американский экономист М. Фридмен считает, что главную роль играет нестабильность денежного обращения. По его мнению, экономический цикл является результатом изменения денежного потока. Если спрос на товары, выраженный в деньгах, т. е. денежный поток, увеличивается, производство расширяется, торговля становится оживленной. Если спрос уменьшается, производство сокращается, торговля ослабевает, экономическая активность падает[10, с. 132-136].

1.5. Основные типы циклов

В последние два столетия многие экономисты пытались выявить типичный экономический цикл. Наиболее известные из этих носят имена их создателей. В работе рассмотрены некоторые известные типы экономических циклов, отличающихся своей продолжительностью.

| Тип | Длина цикла | Главные особенности |

| Китчина | 2-4 года | |

| Жуглара | 7-12 лет | |

| Кондратьева | 40-60 лет | Технический прогресс, структурные изменения |

Циклы Жугляра. Раньше всего экономическая наука выделила цикл 7-12 лет, который впоследствии получил имя Жуглара. Впрочем, этот цикл имеет и другие названия: «бизнес-цикл», «промышленный цикл», «средний цикл», «большой цикл». Как уже отмечали, первый промышленный кризис разразился в Англии в 1825 г., когда машинное производство заняло господствующее положение в металлургии, машиностроении и других ведущих отраслях. Кризис 1836 г. возник сначала в Англии, а затем распространился и на США. Кризис 1847-1848 гг., разразившийся в США и ряде европейских стран, по существу, был первым мировым промышленным кризисом. За ним последовали кризисы 1857 и 1866 гг. Наиболее глубоким был кризис 1873 г. Если в XIX в. промышленный цикл составлял 10-12 лет, то в XX в. его продолжительность сократилась до 7-9 и менее лет: в 1882, 1890, 1900, 1907 гг. Самое разрушительное действие на экономику оказали экономические кризисы 1920-1921, 1929-1933, 1937-1938 гг. Среди них выделяется «великая депрессия» 1929-1933 гг., отличавшаяся особо глубоким и длительным падением производства.

Циклы Китчина (циклы запасов). Китчин (1926 г.) сосредоточил свое внимание на исследовании коротких волн длиной от 2 до 4 лет на основе изучения финансовых счетов и продажных цен.

Циклы Кондратьева. Первые попытки в области создания теории длинных волн были предприняты на заре XX в. А. Гельфандом (Парвусом), Я. ван Гельдереном и С. де Вольфом. Однако наибольший вклад внес русский ученый Н. Д. Кондратьев (1892—1938 гг.), который опубликовал несколько основополагающих работ в данной области. Он изложил результаты своих статистических экономических исследовании, касающихся динамики индексов товарных цен, процентных ставок, ренты, заработной платы, производства важнейших видов продукции и т. д. для ряда развитых стран за отдельные периоды в пределах временного интервала с 1770 по 1926 гг.[10, с.136-139].

Глава 2. АНТИЦИКЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

2.1. Формы государственного регулирования экономики

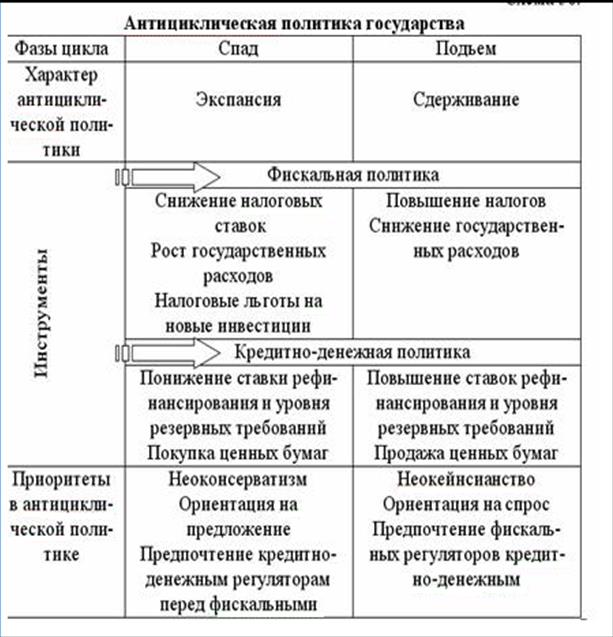

Антициклическая политика - это сознательные и целенаправленные действия государства на промышленный цикл с целью уменьшения глубины циклических кризисов, стабилизации хозяйственной конъюнктуры и темпов экономического роста.

|

Важнейшими инструментами воздействия на экономический цикл выступают кредитно-денежные и бюджетно-налоговые рычаги. Во время кризиса государственные меры направлены на стимулирование производства, а во время подъема - на его сдерживание. Различие взглядов на причины циклических колебаний в экономике влечет за собой и различные подходы к проблеме их регулирования. Однако в целом все концепции тяготеют к двум направлениям: неокейнсианскому или неоконсервативному. Первое ориентируется на регулирование совокупного спроса, второе - на регулирование совокупного предложения.

Сторонники неокейнсианских рецептов наибольшее внимание уделяют:

1) бюджетной политике (главным образом это связано с увеличением или уменьшением расходов государства);

2) налоговой политике (манипуляции с налоговыми ставками в зависимости от состояния экономики).

Сторонники неоконсервативных рецептов уделяют наибольшее внимание проблеме денег и кредита. Неоконсервативная политика опирается на монетаристские теории, ставят во главу угла объем денежной массы и его регулирование. Несмотря на различия, есть общее понимание, что государство должно осуществлять сглаживание циклических колебаний в целях достижения и поддержания экономической стабильности. В фазе спада все мероприятия государства направлены на стимулирование деловой активности. В области налоговой политики это означает:

1) снижение ставок налога;

2) предоставление налоговых льгот на новые инвестиции;

3) проведение политики ускоренной амортизации.

При этом сторонники неокейнсианских взглядов больше уповают на рост государственных расходов, которые рассматриваются как стимулятор накопления. Налоговые мероприятия больше дополняют бюджетные, и в комплексе они ведут к стимулированию совокупного спроса, а, в конечном счете - и производства. Сторонники неоконсервативных взглядов большее внимание уделяют налогам, снижение которых ведет к росту деловой активности, но в целом они рассматривают налогово-бюджетную политику как дополнение к кредитно-денежной политике. Кредитно-денежная политика в период спада преследует те же цели, что и налогово-бюджетная политика и предполагает проведение политики увеличения кредитов. Её цель - оживление экономической жизни в стране при помощи дополнительных кредитов. В это время проводится политика «дешевых денег». Это означает, что снижаются процентные ставки за выданные ссуды, увеличиваются кредитные ресурсы банков, что ведет к увеличению капиталовложений, усилению деловой активности, снижению безработицы. Однако это может иметь и отрицательные последствия - привести к усилению инфляции.

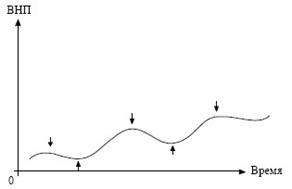

В период подъема государство в целях предотвращения «перегрева экономики» проводит политику сдерживания, включающую противоположные мероприятия в области налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики. Налогово-бюджетная политика такого периода характеризуется повышением ставок налогов, сокращением государственных расходов, ограничениями при проведении амортизационной политики. Именно на налогово-бюджетную политику ориентируются теоретики неокейнсианских методов регулирования. Фискальные мероприятия приводят к снижению покупательной способности, а значит и спроса, что ведет к спаду экономической активности. В кредитно-денежной сфере проводится политика «дорогих денег», что означает прямо противоположные меры: повышение процентных ставок по ссудам, сокращение кредитных ресурсов банков. Но и в этом случае политика «дорогих денег» может через сокращение инвестиций и, соответственно, производства привести к росту безработицы. В целом политику можно охарактеризовать как политику противодействия, т.е. мероприятия должны идти в направлении, противоположном существующим на данный момент колебаниям экономической конъюнктуры.

Рис.3. Воздействие государства источник: . Симонов В., Комаров Д. – Особенности антикризисной политики в России // Экономист. – 2009. - №7. – 8-15с.: