Курсовая работа: Геологическая деятельность подземных вод

4. Капиллярная вода заполняет частично или полностью тонкие поры и трещины в горных породах и удерживается в них силами поверхностного натяжения. Эта вода поднимается по тонким капиллярам снизу вверх от уровня подземных вод. Чем меньше диаметр частиц, слагающих горную породу, тем мельче диаметр пор и тем больше высота капиллярного поднятия. В суглинках высота капиллярного поднятия может достигать 2 м и более, в крупнозернистых песках — всего нескольких сантиметров.

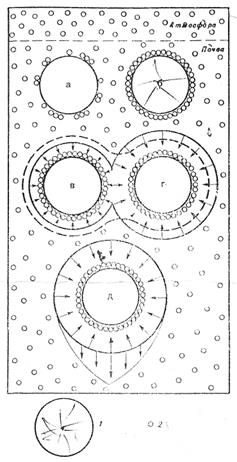

5. Капельножидкая (свободная) гравитационная -до да, способная свободно передвигаться по порам, трещинам и другим пустотам в горных породах под влиянием силы тяжести. Она может быть подразделена на воду, полностью заполняющую поры и трещины в горных породах, образующую горизонт подземных вод, и воду, просачивающуюся сверху вниз в зоне аэрации (фр. aeration — воздух), т. е. в зоне, расположенной выше подземных вод, где в горных породах находится воздух. На рис. 2 видно, что при увеличении влажности пород и толщины пленки на поверхности минеральных частиц горных пород силы энергетической связи их уменьшаются и в конце концов наступает момент, когда эти силы не в состоянии удерживать пленочную воду и часть ее будет переходить в капельножидкую и просачиваться сверху вниз.

6. Вода в твердом состоянии в виде льда, присутствует в горных породах, имеющих отрицательную температуру (ниже 0°). Лед может быть в виде отдельных микрокристаллов, тонких пленок или в виде прослоев чистого льда. Особенно большое распространение лед имеет на обширных пространствах северной части Сибири и Аляски, в областях развития многолетнемерзлых горных пород, или «вечной мерзлоты». Вода в твердом виде возникает также ежегодно в других зонах в слое сезонного промерзания.

7. Кристаллизационная вода входит в состав ряда минералов и принимает участие в строении их кристаллических решеток. Примером тому является вода гипса CaSO4 -2H2 O. Она может быть удалена при нагревании.

Рис. 2. Различные формы связи молекул воды с частицами породы (по А. Ф. Лебедеву):

1 — частицы почвы; 2—молекулы воды; а — гигроскопическая вода при неполном насыщении; б—то же, при полном насыщении; в и г — пленочная вода: частица г при полном молекулярном насыщении с пленкой максимально возможной толщины; пленочная вода движется налево до выравнивания толщины пленки у обеих частиц; д — гравитационная вода, образующая каплю, которая стекает вниз под влиянием силы тяжести

За последние годы в связи с накоплением новых данных экспериментальных и полевых исследований классификация А. Ф. Лебедева получила дальнейшее развитие в трудах многих ученых Советского Союза (Роде, 1952; Сергеев, 1971; Ломтадзе, 1970 и др.). Исходя из запросов инженерной геологии и грунтоведения, многие авторы детализируют представления о гигроскопической и пленочной воде в классификации А. Ф. Лебедева. Эти виды воды называют физически связанной водой. По характеру связи с минеральными частицами и по особенностям свойств связанная вода подразделяется на прочносвязанную воду (адсорбированную, гигроскопическую), удерживаемую па поверхности частиц породы силами, соответствующим и сотням и тысячам атмосфер, и рыхлосвязанную воду, слои которой более удалены от частиц горной породы. Рыхлосвязанная вода удерживается в породах значительно меньшими силами и, но своим свойствам существенно отличаясь от прочносвязанной, близка к свободной воде.

3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

В зависимости от происхождения выделяются подземные воды нескольких типов: 1) инфильтрационные, 2) конденсационные, 3) седиментогенные, 4) «ювенильные» (или магмогенные).

Инфильтрационные подземные воды образуются в результате просачивания (инфильтрации) в глубину атмосферных осадков, выпадающих па земную поверхность. Как известно, на земном шаре происходит непрерывный влагооборот, в котором принимают участие атмосферные, поверхностные и подземные воды. Вода океанов, морен, рек под влиянием солнечного тепла испаряется и насыщает парами воздух. Воздушные массы, непрерывно перемещаясь, переносят пары в пределы суши, где они при благоприятных условиях сгущаются и выпадают па поверхность Земли в виде атмосферных осадков. Здесь они расходятся по трем путям: одна часть стекает по склонам в ручьи и реки, которые несут свои воды в моря и океаны; вторая испаряется с поверхности Земли и третья просачивается в глубину, где и происходит накопление подземных вод. Последние в свою очередь движутся по направлению к рекам и морям. Одним из доказательств именно такого происхождения подземных вод (инфильтрации) может служить качественное и количественное изменение воды в колодцах во время дождливой погоды. Есть основание полагать, что инфильтрация — основной источник пополнения запасов подземных вод.

Конденсационные подземные воды. В некоторых климатических зонах, например в пустынях, наблюдаются явления, которые трудно объяснить инфильтрационной теорией происхождения подземных вод. При малом количестве атмосферных осадков с крайне неравномерным их распределением во времени (по нескольку месяцев совсем не бывает дождя) и при огромном испаряемости в пустынях пег условий для пополнения подземных вод путем инфильтрации. Между тем на некоторой глубине от поверхности повсеместно в.пустынях обнаруживается слой влажных пород пли скопление подземной воды.

В 1877 г. немецкий гидролог О. Фольгер выступил с конденсационной теорией происхождения подземных вод. По его представлениям, теплый воздух, содержащий водяные пары, проникая в более холодные горные породы, отдает им часть влаги путем конденсации. Автор считал свою теорию универсальной и отрицал возможность накопления подземных вод в результате инфильтрации атмосферных осадков — «ни одна капля воды не происходит за счет капель дождевой воды».

Выдвинутая Фольгером теория не была подтверждена экспериментальными данными и совершенно не вязалась с представлениями о скорости воздухообмена между атмосферой и верхними необводненными слоями литосферы, что вызвало резкие возражения против нее.

Конденсационная теория происхождения подземных вод была возрождена на совершенно новой основе русским исследователем агрономом А. Ф. Лебедевым, который выполнил блестящие эксперименты, связанные с вопросом о влажности пород и перемещения влаги в различных состояниях.

А. Ф. Лебедев установил, что между атмосферой и литосферой существует известное равновесие в водном режиме. Вода в виде пара находится в свободной атмосфере, а также в воздухе, который заполняет пустоты и поры в почве и горных породах. Водяной пар может перемещаться в пространстве от места к месту вследствие различной упругости. Перемещение пара происходит в направлении от мест, где он обладает большей упругостью, к месту с меньшей упругостью. Если упругость водяного пара в свободном воздухе больше, чем в воздухе, заполняющем поры почвы и горных пород, то он будет перемещаться из воздуха в почву. Попадая в области низких температур, свойственных почве и горным породам, водяной пар начинает конденсироваться (сгущаться) и переходить в жидкое состояние, подобно тому, как образуется роса при резкой смене температур дня и ночи. Так может накопиться некоторое количество воды в породах, что имеет большое значение для засушливых и пустынных районов.

Накоплением влаги в почве конденсационным путем можно объяснить то явление, что во многих случаях, несмотря на отсутствие дождей в течение длительного периода, посевы не гибнут. В это время почва с поверхности сильно иссушается, но растения получают влагу, накопившуюся конденсационным путем в более глубоких горизонтах, что и способствует сохранению их.

Конденсация протекает и в других климатических зонах — умеренных и влажных, но- в смысле пополнения запасов подземных вод она имеет подчиненное значение в сравнении с инфильтрацией атмосферных осадков. Наряду с конденсацией водяных паров Л. Ф. Лебедев всегда отводил большую роль и процессам инфильтрации.

Седиментогенные подземные воды (лат. scdimen-tum — осадок). Это воды морского генезиса, образовавшиеся в процессе накопления морских осадков в последующего их изменения.

Морская вода с растворенными в пей солями всегда пропитывает иловые осадки, постоянно накапливающиеся на дне моря. В ходе прогибания земной коры и дальнейшего осадконакопления и диагенеза под влиянием все увеличивающегося давления эта вода начинает выжиматься вверх. Это особенно имеет место в алеврнто-тлипнстых осадках. Благоприятные условия для формирования седимептогспных подземных под создаются па большой глубине (несколько километров) при захоронении их мощными водонепроницаемыми пли слабо проницаемыми слоями.

Вместе с тем в ходе геологического развития под влиянием различных факторов ссдпнсптогсппые воды претерпевают значительные изменения. Иногда происходит сменимте их с подами других генетических типов, пли даже полное вытеснение их ипфильтрационными водами.

«Ювепильные» (девственные) подземные воды. Многие источники подземных вод в областях современной или недавней вулканической деятельности молодых гор обладают повышенной температурой и содержат в растворенном состоянии необычные для поверхностных условий соединения и газовые компоненты. Для объяснения происхождения таких вод австрийским геологом Э. Зюссом в 1902 г. была выдвинута так называемая ювенильная теория. По его представлениям, они могли образоваться из газообразных продуктов, выделяющихся в изобилии из магмы при ее остывании. Попадая в области с более низкими температурами, водяные пары начинают конденсироваться и переходить в капельножидкое состояние, образуя особый генетический тип подземных вод.

Однако пары воды, выделившиеся из магмы на глубине, так же как и другие газообразные компоненты, проникая вверх по разломам в земной коре, могут встречаться и смешиваться с обычными подземными водами инфильтрационного происхождения и в таком случае поступают на поверхность в смешанном виде.

С другой стороны, инфильтрационные подземные воды при благоприятных условиях могут проникать па большую глубину, в область более высоких температур, где они нагреваются, обогащаются растворенными минеральными веществами и газами и существенно изменяют свой первоначальный состав.

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Подразделение подземных вод на ряд типов может быть осуществлено по различным признакам: по происхождению, условиям залегания, гидравлическим свойствам, химическому составу, возрасту и т. п. Имеется много различных систем классификации.

Подразделение подземных вод по их происхождению приведено выше. По условиям залегания выделяются три основных типа подземных вод: верховодка, грунтовые воды и напорные межопластовые, или артезианские, воды. Иногда выделяют межпластовые безнапорные воды.

Рис. 3. Схема залегания грунтовой воды и соотношение ее с

верховодкой:

/ — зона аэрации; // — зона насыщения водой (грунтовая вода); /// — водоупорное ложе; IV — зона капиллярного поднятия; V — верховодка; / — песок; 2 — водонасыщенный песок; 3 — глина; 4 — тяжелый суглинок; 5 — источник; 6 — направление движения грунтовых вод; 7 — зеркало, или уровень, грунтовых вод

Верховодка. К верховодке относятся подземные воды, залегающие на небольшой глубине от поверхности земли в зоне аэрации. Отличие верховодки от грунтовых вод в основном заключается в том, что она располагается выше них и, кроме того, ограничена площадным распространением. Это периодически существующие локально развитые подземные воды, не имеющие регионально выдержанного водоупора. Они накапливаются на поверхности небольших линз или перемежающихся слоев водонепроницаемых и полупроницаемых горных пород. Таковы, например, линзы морен в флювиогляциальных отложениях, погребенные почвенные горизонты в лёссовидных суглинках, глинистые линзы в песчаном аллювии и т. п. (рис. 3). Мощность верховодки (0,5—1, редко 2—3 м) и ее уровень подвержены значительным колебаниям, которые находятся в соответствии с климатическими изменениями. Наибольшей величины мощность верховодки достигает весной или осенью. Часто, при малом количестве осадков, верховодка совсем исчезает. Большое количество таких линз . верховодки можно наблюдать в степных районах юго-востока европейской части СССР, где они обычно локализованы под степными блюдцами и другими понижениями рельефа, развитыми на поверхности лессовидных суглинков. Местное население использует эту воду для водоснабжения.

Грунтовые воды. Грунтовые воды пользуются большим распространением. Это воды первого от поверхности постоянного водоносного горизонта, залегающего на первом более или менее выдержанном водонепроницаемом слое. Они могут накапливаться как в рыхлых пористых антропогеновых и доантропогеновых породах, так и в трещиноватых твердых горных породах. Отсутствие водоупорной кровли обусловливает питание их на всей площади распространения, или, иначе, область питания грунтовых вод совпадает с областью их распространения.

В грунтовых водах следует различать верхнюю поверхность, или зеркало грунтовых вод, и водоупорное ложе (водонепроницаемая горная порода, подстилающая грунтовые воды) (см. рис. 3). Порода, насыщенная водой, называется водоносным слоем или водоносным горизонтом. Мощность водоносного слоя — расстояние от зеркала грунтовых вод до водоупорного ложа. Грунтовые воды по своим гидравлическим особенностям — безнапорные или обладающие небольшим местным напором. Уровень грунтовых вод подвержен достаточно резким колебаниям в зависимости от метеорологических условий. К зеркалу грунтовых вод примыкает капиллярная кайма, в которой поры породы лишь частично заполнены водой, поднимающейся по капиллярам.

Движение грунтовых вод. Зеркало грунтовых вод редко бывает горизонтальным. Часто оно повторяет, в несколько сглаженном виде, рельеф поверхности и имеет четко выраженный наклон в сторону пониженных мест. Происходит это вследствие того, что подземные воды находятся в непрерывном движении. Они двигаются в виде грунтового потока, подчиняясь силе тяжести, в направлении к оврагам, рекам, морям и другим понижениям рельефа, где происходит их разгрузка в виде источников. Эти области называются областями разгрузки, или областями дренирования. Грунтовые воды движутся по порам и нешироким трещинам в виде отдельных тонких струек, параллельных друг другу. Такой вид движения называется ламинарным. Скорость движения подземных вод зависит от водопроводимости горных пород, а также от гидравлического уклона зеркала воды. Под уклоном понимается отношение ![]() где h — превышение уровня воды в одной точкенад уровнем воды в другой; l — расстояние между двумя точками. Уклон зеркала грунтовых вод называют также напорным градиентом и обозначают буквой I. Действительная скорость движения грунтовых вод в сравнении со скоростями течения рек относительно невелика. В песках мелкозернистых и однородных скорости движения воды при больших уклонах могут достигать 1—5 м/сут, в крупнозернистых гравийных песках— 15—20 м/сут, а в галечниках и сильно трещиноватых закарстованных известняках 100 м/сут, а иногда значительно больше.

где h — превышение уровня воды в одной точкенад уровнем воды в другой; l — расстояние между двумя точками. Уклон зеркала грунтовых вод называют также напорным градиентом и обозначают буквой I. Действительная скорость движения грунтовых вод в сравнении со скоростями течения рек относительно невелика. В песках мелкозернистых и однородных скорости движения воды при больших уклонах могут достигать 1—5 м/сут, в крупнозернистых гравийных песках— 15—20 м/сут, а в галечниках и сильно трещиноватых закарстованных известняках 100 м/сут, а иногда значительно больше.

Режим грунтовых вод. Уровень, количество и качество грунтовых вод с течением времени меняется. Они чувствительно реагируют на изменение внешних гидрометеорологических условий, будучи тесным образом связаны с водным режимом Земли.