Курсовая работа: Государственное регулирование экономики 18

à создание служб трудоустройства,

à сдерживание ставок заработной платы вплоть до замораживания при снижении налогов,

à создание благоприятной атмосферы для предпринимательства, особенно инновационного.

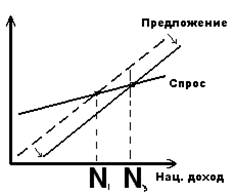

При условии снижения издержек кривая предложения сместится вправо вниз (см. рис. 3), что означает и снижение инфляции, и рост производства.

Рис. 3

Использование в качестве антиинфляционной меры снижение налогов было подвергнуто критике в плане сокращения налогов в годы инфляции. Кейнсианцы и другие экономисты однозначно утверждали, что сокращение налогов вызовет крупный бюджетный дефицит, который в свою очередь вызовет новый виток инфляции.

Однако А.Лаффер установил, что более низкие ставки налогов вполне совместимы с прежними и даже возросшими налоговыми поступлениями. Сокращение налогов не должно вызвать инфляционные дефициты. Его взгляд основывался на том, что известно теперь, как кривая Лаффера, которая, согласно рис. 4 описывает связь между ставками налогов и налоговыми поступлениями. Основная идея заключается в следующем:

по мере роста ставки налога от 0 до 100 % налоговые поступления будут расти до некоторой точки максимума, а затем снижаться до нуля. Налоговые поступления после этой точки падают потому, что более высокие налоговые ставки, по предположению сдерживают экономическую активность и, следовательно, сокращают налогооблагаемую базу. Т.е. при условии нахождения точки ставки налогов выше оптимума снижение ставки налога приведёт не к снижению, а к росту налоговых поступлений.

Рис. 4

2. Реалии государственного регулирования экономики

Современное положение с государственным вмешательством в экономические процессы на примере отдельных стран.

Экономисты США называют экономическое устройство своей страны «смешанным капитализмом». Лишь в последние десятилетия государство постепенно сдаёт свои позиции в регулировании экономики, но только в определённых областях согласно вышеописанному направлению стимулирования предложения. В настоящее время на долю налогов в США приходится около 30 % ВВП. В то же время отлаженное антимонопольное, простое налоговое и детально проработанное законодательство по социальному обеспечению, а также лидирующее внешнеполитическое и экономическое положение страны сопутствуют успешному функционированию и развитию рыночного хозяйства.

Во Франции с 1945 года, в соответствии с провозглашённым принципом «дирижизма» происходило постоянное глубокое регулирование экономических процессов государственными органами. Лишь в середине 80-х годов произошла либерализация цен, и вмешательство государства перестало нести на себе основную нагрузку по поддержанию темпов экономического роста. По сути, в этом находит своё отражение неоклассическая модель, согласно оценкам французских экономистов, дающая при реальном применении неплохие результаты.

В России до последнего момента преобладал в государственном регулировании принцип монетаризма. Однако применение именно этого метода отнюдь не было подкреплено наличием необходимых для его успешного применения условий, что , в общем, и привело к столь плачевным экономическим результатам. Управляемость экономики государственными структурами в настоящее время критически низка. Однако, нередки случаи, когда государство, стремясь быть сильным и проявить политическую волю, навязывает основной массе субъектов рынка и населению спорную линию поведения, отвечающую фактически интересам лишь одного слоя общества.

Причины и цели государственного регулирования

Особенностью России, усугубляющей её и без того сложное экономическое положение, является неоднородность экономического пространства, различие условий перехода регионов к рыночному хозяйству, включая аспекты природно-экономического неблагополучия. Поэтому необходима оптимальная связь процессов территориального развития с целями и задачами государственной стратегии регионального развития. Центробежные силы в государстве, проявление сепаратистских настроений в некоторых регионах угрожают, в частности, единству экономического пространства России, как необходимому фактору стабильности жизни населения, что требует немедленного вмешательства государственной власти. Нарушение федерального бюджетного законодательства следует рассматривать, как посягательство на устои бюджетного федерализма и конституционного единства государства, и автоматически прибегать к экономическим, административным и политическим санкциям в отношении органов власти соответствующего субъекта Федерации. В этом свете недавние решения некоторых губернаторов не перечислять налоги в Федеральный бюджет, создание административных препятствий свободному перемещению грузов по территории РФ требуют немедленного и самого жёсткого вмешательства государственной власти.

Существуют и другие, сугубо Российские проблемы:

à огромные территории страны, обязывающие государство ради сохранения целостности жёстко держать в руках транспорт, единую энергосистему страны, системы связи. Отдельным предприятиям и предпринимателям явно не под силу организовать заселение пустующих территорий, исследование и разработку новых месторождений на Дальнем востоке и в Сибири. Тем более не под силу им управлять Единой , не допускающей расчленения энергосистемой, и так уже значительно пострадавшей от распада СССР.

à большая часть сельхозугодий находится в зоне рискованного земледелия, однако не следует «выбрасывать на помойку» отечественный агропромышленный комплекс как минимум в целях достижения продовольственной безопасности страны.

à огромный, неповоротливый, умирающий оборонный комплекс, нуждающийся в помощи государства по реформированию и нахождению рынков сбыта. По оценкам российских специалистов, до 70 - 80 % денежных средств, выделенных на конверсию, не дошло до ВПК, осев на счетах коммерческих банков. К 92 - 94-х гг. Конверсия приобрела неуправляемый и необратимый характер, что привело к срыву разработанных конкретными предприятиями ВПК мер по выходу из кризиса.. В данной плоскости государство должно решить как задачу обеспечения обороноспособности страны, так и предотвращения социального взрыва в самом незащищённом секторе госэкономики.

- вот лишь некоторые важнейшие причины вмешательства государства в экономику, среди которых ещё не указаны и общие для всех стран теоретические предпосылки.

Целевая направленность в госрегулировании России недостаточно ясна. Нередко в политических заявлениях цели подменяются средствами (реформы в экономике проводятся ради стабилизации и роста экономики, а не производство, социальная политика и пр. приносится в жертву рыночным преобразованиям.) Ярким примером подмены целей можно привести выдержку из Правительственной программы «Реформы и развитие экономики в 1995 - 1997 гг.»: «Анализ выполнения программы «Развития реформы и ... на 93 - 95 гг.» показывает, что в РФ были созданы основы рыночной экономики ... государство перестало контролировать цены на подавляющее большинство товаров и услуг. В настоящее время свободно формируются хозяйственные связи ... свободно определяется курс рубля...» Эти слова произносились в момент, когда обесценивались в банках вклады граждан, предприятия лишались оборотных средств и хозяйственных связей. Следует ещё раз напомнить, что цели государственного регулирования экономики - это экономический рост, полная занятость, экономическая эффективность, стабильный уровень цен и т.п. Для индикации процессов в нашей экономике следует установить так называемые критериальные цели: развитие производственных сил, интеллекта, информационной базы, научно-технического потенциала, предпринимательского таланта, труда, его мотиваций, техники, технологии, энергетической базы, материально-сырьевой базы, культурной среды. Развитие рыночных реформ должно определяться по этим критериям, а не возведением в ранг идола капитализма без оглядки на негативные диспропорции, разъедающие экономику и государство в целом.

Регулирование Российской экономики при переходе к рынку: ошибки и некоторые необходимые меры

Продолжить начатую тему можно множеством примеров из самых разнообразных сфер приложения государственной экономической политики. Разумеется, разгосударствление собственности предприятий, реорганизация банковской системы, либерализация цен и другие решения направлены на создание условий для развития конкуренции и повышение действенности рыночных методов саморегулирования и стимулирования производства. Однако поспешность реализации программ приватизации и акционирования госсобственности привели не к ожидаемому наполнению бюджета и появлению в России мощного класса государственников - собственников, а к продаже огромного по количеству и стоимости государственного имущества по бросовым ценам представителям криминальных структур и теневого бизнеса. Это обусловлено как отсутствием у населения реальных денег, так иисторически сложившимся в стране преобладанием крупных и очень крупных предприятий с очень дорогими основными фондами

То же случилось и с банками - попавшим в руки либо теневиков, либо партноменклатурного аппарата, совершенно не умеющих делать вложения в производство, зато прекрасно уловивших способы и методы игры на повышение курса доллара, а так же выгоды цепочки «экспорт сырья - импорт ширпотреба» с оставлением всех излишков валюты за рубежом. Коммерческое использование инвестиционных денежных средств увеличивало рублёвые ресурсы в кредитно-финансовой сфере, откуда их относительный избыток переводился на валютный рынок, подталкивая и без того обессиленный рубль к экономической пропасти. В результате - крах банковской системы, так и не научившейся инвестировать развитие производственного сектора, однако научившейся заводить частные коллекции произведений искусства. Между тем, создать реальную производственную инвестиционную активность предприятий и ограничить отвлечение их денежных средств в финансовые операции на денежном рынке можно, изменив критерии функционирования денежного капитала. Для этого следует восстановить государственное регулирование кредитно-финансовой инфраструктуры, сферы вторичной по отношению к производству. Нельзя допускать, чтобы банки и другие организации денежного рынка обогащались за счёт ограничения поступления инвестиционных финансовых ресурсов в производственную сферу, угнетения производства.

В рамках государственной инвестиционной программы:

à осуществить комплекс мер промышленной политики по ускорению развития машиностроения, промышленности стройматериалов, капитального строительства, производства товаров народного потребления;

à придать действенность амортизационной политике.

Экономисты сходятся во мнении, что для обвального освобождения цен не было реальных экономических предпосылок: конкуренции, антимонопольного регулирования, инфраструктуры рынка и пр. Отпустив, а точнее, бросив цены, правительство фактически нарушило собственное «О государственном регулировании цен и тарифов на 1992 - 1993 гг.» Следствием данных решений стал резкий скачёк инфляции, лишивший предприятия оборотных средств, а население - сбережений. В условиях отсутствия конкуренции цены из свободных мгновенно превратились в произвольно диктуемые продавцами, ничуть при этом не стимулируя экономический рост производства, а, наоборот, являясь одной из причин неплатежей и сокращения его объёмов.

Получилось так, что цена, являющаяся важнейшим экономическим рычагом рыночного механизма стимулирования и регулирования производства, в течение ряда лет фактически не выполняя своих функций. Соответственно и рубль последовательно уступал свои позиции доллару. Мировая практика хозяйствования свидетельствует, что при приверженности к свободе импорта и экспорта, закреплённой в международных договорах и декларируемой на словах, развитые страны не задумываясь вводят меры государственного протекционизма при малейшей угрозе собственному производителю. И практически ни одно государство не допускает при товарообороте хождения внутри страны иностранной валюты, причём более сильной и поэтому более привлекательной. Эффект «инвестирования России в экономику США» проявляется в том, что за реальные нефть, газ, лес мы получаем необеспеченную бумагу, которая навсегда останется по большей части под подушкой или замороженной в банке. Необходимость отвлечь деньги из долларовых вложений, собственно, послужила одной из причин возникновения ГКО - попытки составить доллару конкуренцию, как средству сбережения. Инфляцию в наибольшей мере стимулирует именно хождение на внутреннем рынке более предпочтительного средства платежа и накопления. Кроме того, многое свидетельствует о том, что искусственная слабость рубля - огромный подарок игрокам «сырьё - ширпотреб», а также для США и других развитых стран в плане сказочной дешевизны для них проведения и поддержки любых акций внутри РФ, выгодных им. Следовательно, без жёсткого удаления доллара административным путём и замещения его собственным платёжным средством невозможно рассчитывать на успех реформ.