Курсовая работа: Инфологическая модель базы данных "Защита доступа"

базы неструктурированной информации (документов, созданных и полученных разными пользователями ЛВС), организованные и хранящиеся в виде каталогов и подкаталогов на сервере ЛВС;

базы данных различных приобретенных АС, установленные в ЛВС и доступные всем пользователям сети;

базы данных, размещенные на удаленных ПК в федеральных и международных сетях, к которым организован доступ для всех пользователей ЛВС.

Значительная часть неструктурированной информации в вышеназванных базах является, как правило, гипертекстовыми и гипермедиа-документами, объединенными с помощью гиперссылок в гипертекстовые базы данных.

В последние годы находят все более широкое применение так называемые геоинформационные системы. Геоинформационные системы (ГИС)–это интегрированные в единой информационной среде электронные пространственно-ориентированные изображения (карты, схемы, планы и т.п.) и базы данных (БД). В качестве БД могут использоваться таблицы, паспорта, иллюстрации, расписания и т. п. Такая интеграция значительно расширяет возможности системы и позволяет упростить аналитические работы с координатно-привязанной информацией. Принципиальным отличием ГИС является наличие в них картографических данных местности, региона и т.д., к которым привязывается остальная информация системы. Геоинформационные системы уже широко используются в управлении градостроительством, транспортом, природными ресурсами и т.п.

Для современного этапа развития информационных технологий характерно наличие разнообразных инструментальных средств и покупного специального программного обеспечения, которыми может овладеть любой пользователь, а такженаличие большого количества промышленно функционирующих БД коммерческих организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций.

Такая ситуация позволяет при создании многих АС отказаться от проектирования и разработки собственных реляционных баз данных и собственного специального программного обеспечения. Использование современных инструментальных средств позволяет пользователю самостоятельно (без помощи системного программиста) организовывать со своего АРМ доступ к различным информационным ресурсам, например, создавать каталоги нормативно-правовых актов, каталоги адресов WWW-серверов Интернета и т.п. Появление ОПО последних версий позволяет пользователю организовывать доступ к различным ресурсам АРМ и ЛВС через гиперссылки (по принципу “паутины”) взамен иерархического принципа доступа (принципа “дерева”).

Распределенная система организации баз данных предполагает наличие соответствующей технологии доступа пользователей к информационным ресурсам, ориентированной, прежде всего, на вычислительные модели типа "клиент-сервер".

Технология "клиент-сервер" предполагает разделение функций обработки данных на три группы: функции ввода/вывода и отображения данных; прикладные функции, характерные для данной предметной области; функции хранения и управления данными. Каждая группа функций выполняется отдельным логическим компонентом.

Различия в реализации приложений в рамках "клиент-сервер" определяются механизмом использования и распределения между компьютерами в сети этих компонент, в соответствии с этим выделяют три подхода, реализованные в моделях:

модель доступа к удаленным данным (Remote Data Access-RDA), в которой компонент представления и прикладной компонент совмещены и выполняются на одном компьютере. Запросы к информационным ресурсам направляются по сети к удаленному компьютеру, который обрабатывает запросы и возвращает блоки данных. Эта модель является самой простой и традиционно используется в локальных вычислительных сетях, где скорость обмена достаточно высока, однако она неприемлема при работе в среде низкоскоростных каналов передачи данных. Поскольку вся логика локализована на одном компьютере, то приложение нуждается в передаче по сети большого, часто избыточного объема данных, что существенно повышает загрузку информационной системы в целом и может привести к длительному блокированию данных от других пользователей;

модель сервера базы данных (DataBase Server-DBS), которая строится в предположении, что процесс, выполняемый на компьютере-клиенте, ограничивается функциями представления, в то время как собственно прикладные функции реализованы в хранимых непосредственно в базе данных процедурах, выполняющихся на компьютере-сервере БД. Преимущества DBS-модели перед RDA заключаются в очевидном снижении сетевого трафика. Однако DBS-модель не обеспечивает требуемой эффективности использования вычислительных ресурсов в случае нескольких серверов;

модель сервера приложений (Application Server-AS), в которой процесс, выполняющийся в компьютере-клиенте, реализует функции первой группы. Прикладные функции выполняются на удаленном компьютере. Доступ к информационным ресурсам, необходимым для решения прикладных задач, обеспечивается тем же способом, что и в RDA модели. AS-модель не требует обеспечения миграции прикладных функций между серверами, что значительно облегчает администрирование системы в целом, однако, для обеспечения достаточной скорости обработки данных сервер приложений и сервер БД должны находится в одной ЛВС или быть соединены по выделенному каналу.

На практике часто для создания более гибких и динамичных систем используются смешанные модели.

Компьютер-клиент и компьютер-сервер могут работать в условиях ЛВС и быть абонентами глобальной компьютерной сети, общаясь между собой по организуемому виртуальному каналу или, используя для этого (при снижении требований на реактивность системы) электронную почту.

В настоящее время существует целый ряд программных средств, как системных, так и прикладных, реализующих описанные выше модели. Стоит отметить такие пакеты, как Oraclе SQL Server и Sybase SQL Server для платформы NetWare, продукт Microsoft Windows NTSQL Server, Oracle для среды Unix, Lotus Notes. Все эти программные средства работают на различных платформах (на машинах с процессорами Intel, на RISC-серверах и станциях производства HP, DEC и т.д.), в различных операционных средах. СУБД Oracle выделяется среди прочих исключительным быстродействием, мощными сетевыми средствами и средствами межплатформенной связи. Развитые средства электронной почты пакета Oracle позволяют организовать безбумажный документооборот, совместную подготовку и обработку документов. Существует интегрированный программный продукт ORACLE 2000WG, объединяющий достоинства популярной сетевой операционной системы Novell NetWare и СУБД Oracle. В структурах управления федеральных, государственных и местных органов власти все шире применяется пакет Lotus Notes.

2. Инфологическое моделирование

2.1.Модель «сущность-связь»

Инфологическая модель отображает реальный мир в некоторые понятные человеку концепции, полностью независимые от параметров среды хранения данных. Существует множество подходов к построению таких моделей: графовые модели, семантические сети, модель "сущность-связь" и т.д. Наиболее популярной из них оказалась модель "сущность-связь" или называемая ещё ER-моделью (от англ. Entity-Relationship, т.е. сущность-связь).

Инфологическая модель применяется после словесного описания предметной области.

Проведем анализ предметной области проектируемой БД.

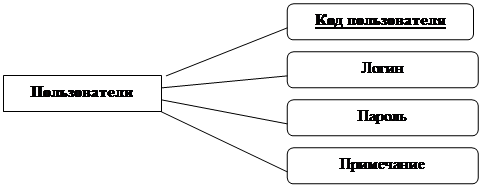

| Пользователи |

| Код пользователя |

| Логин |

| Пароль |

| Примечание |

| Права пользователя |

| Код доступа |

| Права |

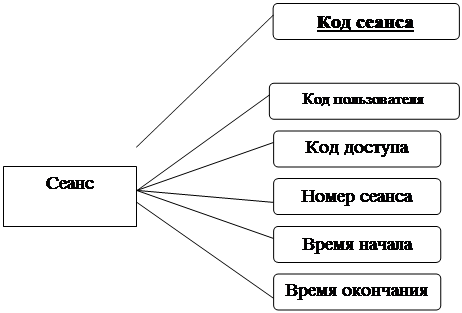

| Сеанс |

| Код сеанса |

| Код пользователя |

| Код доступа |

| Номер сеанса |

| Время начала |

| Время окончания |

Как любая модель, модель «сущность-связь» имеет несколько базовых понятий, которые образуют исходные кирпичики, из которых строятся уже более сложные объекты по заранее определенным правилам.

Эта модель в наибольшей степени согласуется с концепцией объектно-ориентированного проектирования, которая в настоящий момент, несомненно, является базовой для разработки сложных программных систем, поэтому многие понятия вам могут показаться знакомыми, и если это действительно так, то тем проще вам будет освоить технологию проектирования баз данных, основанную на ER-модели.

Сущность , с помощью которой моделируется класс однотипных объектов. Сущность имеет имя, уникальное в пределах моделируемой системы. Так как сущность соответствует некоторому классу однотипных объектов, то предполагается, что в системе существует множество экземпляров данной сущности. Объект, которому соответствует понятие сущности, имеет свой набор атрибутов – характеристик, определяющих свойства данного представителя класса. При этом набор атрибутов должен быть таким, чтобы можно было различать конкретные экземпляры сущности.

Рассмотрим сущности БД на примере исследуемой предметной области.

|

| ||

| ||

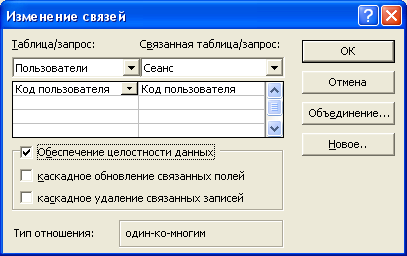

2.2. Связи между сущностями инфологической модели

Между сущностями могут быть установлены связи – бинарные ассоциации, показывающие, каким образом сущности соотносятся или взаимодействуют между собой. Связь может существовать между двумя разными сущностями или между сущностью и ей же самой (рекурсивная связь ). Она показывает, как связаны экземпляры сущностей между собой. Если связь устанавливается между двумя сущностями, то она определяет взаимосвязь между экземплярами одной и другой сущности.

Определим связи между выявленными сущностями.

Связь ОДИН-КО-МНОГИМ (1:М): одному представителю сущности А соответствуют 0, 1 или несколько представителей сущности В.

В разных нотациях мощность связи изображается по-разному. Между двумя сущностями может быть задано сколько угодно связей с разными смысловыми нагрузками. Связь любого из этих типов может быть обязательной , если в данной связи должен участвовать каждый экземпляр сущности, необязательной – если не каждый экземпляр сущности должен участвовать в данной связи. При этом связь может быть обязательной с одной стороны и необязательной с другой стороны. Обязательность связи тоже по-разному обозначается в разных нотациях. Мы снова используем нотацию POWERDESIGNER. Здесь необязательность связи обозначается пустым кружочком на конце связи, а обязательность перпендикулярной линией, перечеркивающей связь. И эта нотация имеет простую интерпретацию. Кружочек означает, что ни один экземпляр не может участвовать в этой связи. А перпендикуляр интерпретируется как то, что, по крайней мере, один экземпляр сущности участвует в этой связи.

Сущность имеет имя, уникальное в пределах модели. При этом имя сущности – это имя типа, а не конкретного экземпляра.