Курсовая работа: Исследование комплексообразования ПКЭАК с ионами двухвалентных металлов

· Электронные взаимодействия в твердом состоянии – проводимость, электрокатализ, электрохимия

· Фотовзаимодействия в твердом состоянии – фотопроводимость, фотогальваника, лазерография, люминесценция, оптическое хранение / переключение

· Нелинейная оптика – модуляторы, интегрированная оптика

· Керамика – квантовые устройства

Наиболее широко взаимодействия полимер – ион металла используются для извлечения и концентрирования ионов металлов. [13,14]

1.3 Амфотерные полиэлектролиты

Высокомолекулярные соединения, содержащие в цепи функциональные группы кислотного и основного характера, называются полиамфолитами. К ним относится большинство полимеров биологического происхождения – белки и нуклеиновые кислоты. Однако в отличие от синтетических аналогов биополимеры обладают специфическим строением, функциями и свойствами, которые в полной мере проявляются лишь в живом организме. Тем не менее, ряд свойств природных полимеров удается моделировать при помощи синтетических амфотерных макромолекул.

Широко и разнообразно применение практическое применение амфотерных полиэлектролитов в различных областях народного хозяйства. Амфотерные ионообменники обладают высокой сорбционной емкостью по отношению к ионам металлов и позволяют проводить селективное разделение. Благодаря высокому содержанию функциональных групп они служат эффективными флокулянтами и коагулянтами. Полимерные амфолиты могут выступать в роли катализаторов, моделирующих функцию биокатализаторов – ферментов, носителей лекарственных препаратов – полимерных депо, микрокапсул, латексов и т.д.

Извлечение ионов переходных металлов и органических примесей как водорастворимыми, так и водонабухающими полиамфолитами особенно важно для гидрометаллургии и решения экологических проблем. В большинстве случаев взаимодействие водорастворимых полиамфолитов с ионами переходных металлов сопровождается осаждением комплексов полиамфолит – металл. Ионы металлов могут быть выщелочены из осадка более сильным низкомолекулярным комплексующим агентом. Извлечение ионов металлов также возможно в изоэлектрической точке (ИЭТ) полиамфолитов. Если ИЭТ растворимого полиамфолита смещена преимущественно в щелочную область, то ионы переходных металлов могут осаждаться в виде гидроксидов, а макромолекулы растворимого полиамфолита остаются в супернатанте. И наоборот, если ИЭТ находиться в кислой области и полиамфолит является нерастворимым, то тогда полиамфолит может осаждаться, в то время как ионы металлов остаются в растворе. Эти подходы успешно используются для разделения ионов переходных металлов.

В зависимости от изменения рН среды полиамфолиты проявляют свойства, как поликислот, так и полиоснований. Значение рН, при котором средний заряд макромолекул равен нулю, соответствует изоэлектрической точке полиамфолита (ИЭТ). Классическим методом установления ИЭТ является электрофорез при разных рН с экстраполяцией к нулевому заряду.

Можно ожидать, что в области рН, значительно удаленной от ИЭТ, в макромолекуле будет появляться избыток зарядов одного знака. Это, в свою очередь, разворачивает цепные молекулы и увеличивает их размеры. При приближении к ИЭТ взаимное притяжение противоположно заряженных групп должно приводить к относительно плотному сворачиванию полиионов. Характерная особенность большинства полиамфолитов – ухудшение растворимости в воде вблизи ИЭТ.

По поведению вблизи ИЭТ полиамфолиты можно разделить на два типа: полиамфолиты, водорастворимые при любых значениях рН, и полиамфолиты, которые вблизи ИЭТ коагулируют и дают область нерастворимости. Наличие или отсутствие растворимости определяется концентрацией биполярных ионов (цвиттерионов) в ИЭТ. Если в пределе полимерная молекула представляет собой строение цвиттериона, то данный полиамфолит водорастворим во всем интервале изменения рН. Если же макромолекула в ИЭТ не заряжена (т.е. концентрация биполярных ионов очень низкая), то для таких полиамфолитов обнаруживается область нерастворимости. В свою очередь концентрация цвиттерионов зависит от константы диссоциации кислотных и основных составляющих сополимера.

Равновесие ионов водорода в растворах синтетических полиамфолитов детально не анализировалось. Причина этого заключается в том, что вблизи ИЭТ макромолекула в целом электронейтральна и имеет очень компактную конформацию. При приближении к ИЭТ труднее титровать ту или иную группу, несмотря на изменение рН среды на две единицы. Однако по мере преобладания положительного или отрицательного зарядов происходит разворачивание цепи, и дальнейшее титрование кислотных и основных групп значительно облегчается.

Для амфотерных полиэлектролитов вблизи ИЭТ возможно увеличение размеров клубка в присутствии низкомолекулярных электролитов. В кислой и щелочной областях молекулы полиамфолита веду себя как поликатионы и полианионы соответственно – вязкость полиамфолита () падает с ростом ионной силы раствора (), тогда как в ИЭТ наблюдается противоположный эффект – вязкость полиамфолита возрастает с увеличением . Такой характер изменения () с ростом ионной силы обусловлен тем, что низкомолекулярный электролит, экранируя противоположные заряды на макромолекулах, ослабляет их взаимодействие и приводит к разворачиванию клубка.

Амфотерные полиэлектролиты наиболее близки по своей структуре и поведению к биологическим полимерам. Однако процесс комплексообразования с участием полиамфолитов и ионов металлов изучен недостаточно. Причиной этого является, по-видимому, сложность структуры и конформационная лабильность такого класса полиэлектролитов. В отличие от гомополиэлектролитов полиамфолиты в своем составе содержат, по крайней мере, две потенциально комплексообразующие группы. Причем доля их участия в образовании комплексов будет определяться структурой и составом сополимеров, степенью ионизации составляющих звеньев, а также конформационным состоянием амфотерных макромолекул, зависящим от рН среды, ионной силы раствора, температуры и т.д. [7,13, 14].

1.4 Применение комплексов полимер – металл в катализе

Одним из интенсивно развивающихся направлений химии является катализ полимерами, возникший на стыке химии высокомолекулярных соединений, координационной химии и каталитической химии. С помощью синтетических макромолекул можно конструировать полимерные катализаторы, работающие по принципу ферментов, многие из которых представляют собой ионополимеры с встроенными ионами металлов. Благодаря точности сборки такие полимер-металлические комплексы проявляют высокую каталитическую активность, стабильность и избирательность действия. В решении важных проблем химической и нефтехимической отрасли большая роль будет принадлежать каталитически активным металлокомплексам, закрепленным на полимерные носители. Они представляют собой гетерогенные катализаторы с активной фазой – гомогенным комплексом, который может быть закреплен на полимерной подложке различными способами – инкапсуляцией, ковалентным присоединением, координационными связями, гельиммобилизацией и т.д. Эти катализаторы сочетают преимущества как гомогенных (высокая активность и селективность), так и гетерогенных катализаторов (простота отделения катализатора от продуктов реакции).

Полимеры, содержащие функциональные группы, являются подходящими носителями ионов металлов. При взаимодействии их с ионами металлов образуются новые типы координационных соединений, в которых лигандами являются макромолекулы.

Интерес к координационным соединениям ионов различных металлов с макромолекулярными лигандами обусловлен тем, что ионы железа, меди, кобальта, цинка играют важную роль в ферментативных реакциях.

Каталитическое действие комплексов водорастворимых полимеров с ионами переходных металлов рассмотрено на примере реакций разложения пероксида водорода, окисления, гидрирования и др. Такие комплексы часто проявляют более высокую активность, чем соответствующие низкомолекулярные аналоги.[6,11,14].

2.Методическая часть

2.1 Характеристика исходных веществ

При выполнении работы были использованы следующие реактивы:

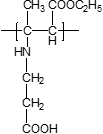

Полиамфолит ПКЭАК бетаиновой структуры (синтезирован в институте полимерных материалов и технологий г. Алматы)

CoCl2 , NiCl2 , Cd (CH3COO)2 , Sr (NO3 )2 , CaCl2 , ZnSO4 , Pb (NO3 )2 , CuCl2 .

NaOH (фиксанал), HCl – 37% , г/см3 , Буферные растворы приготовленные из стандарт-титров с pH = 1,65; 6,86; 9,18.

Использованные приборы:

рН растворов измеряли на иономере универсальном ЭВ-74 со стеклянным и хлорсеребряным электродом.