Курсовая работа: Извлечение свинца из лома аккумуляторных батарей

Основными путями поиска эффективного использования органических компонентов отработавших батарей являются:

1. Механическая отмывка шлама водой или оборотными растворами. Механическое удаление шлама с органики осуществляют различными способами. В одном из них осуществляют отмывку и классификацию полипропилена в несколько стадий, его сушку, расплавление, экструзию и грануляцию. Гранулы используются при изготовлении крышек и корпусов новых аккумуляторов. Другим способом удаления шлама с органических компонентов дробленых батарей является механическая отмывка их во вращающихся барабанах с перфорированными стенками. Вращение барабана приводит к трению отмываемых частиц друг о друга и сдирке с них шлама, который струями воды через отверстия в стенках барабана уносится в отстойник. Получение товарных продуктов из органических отходов существенно повышает эффективность производства, так как стоимость отмытой полипропиленовой крошки превышает стоимость металлического свинца, хотя и меньше стоимости нового полипропилена. В настоящее время из батарей получают технический полипропилен достаточно высокого качества. Сложнее обстоит дело с эбонитом и, особенно, с ПВХ.

2. Химическое растворение свинца и его соединений. Для более полной отмывки ПВХ от свинца, содержащегося в порах, можно применять его химическое растворение в растворах различных реагентов, например в разбавленных растворах хлористоводородной кислоты. Свинец из ПВХ переходит в раствор, из которого его осаждают, например, в виде карбонатов и присоединяют их к пасте.

3. Использование в дорожном строительстве. Отмытые от шлама эбонит и ПВХ могут быть использованы в качестве добавки в буферные слои дороги при строительстве крупных автомагистралей. Мелкоизмельченный отмытый эбонит может быть использован в качестве добавки к асфальту.

Во многих странах производители аккумуляторов вместо сепараторов из ПВХ все в большей степени используют сепараторы из полиэтилена и полипропилена, что при переработке отработавших батарей полностью снимает проблемы, связанные с присутствием в них ПВХ. Необходимо, чтобы отечественные аккумуляторные заводы также полностью отказались от использования ПВХ в батареях.

Десульфуризация. При пирометаллургической переработке пасты, то есть оксисульфатной фракции разделки батарей, сера из сульфат-иона переходит либо в газовую фазу в виде SO2 , либо в сульфидно-железистый штейн, либо в штейношлаковый расплав, состоящий из сульфидов железа, натрия и свинца. Образование этих новых соединений серы увеличивает затраты на предотвращение загрязнения ими окружающей среды. Сущность десульфуризации состоит в переводе сульфат-иона из сульфата свинца в раствор, а свинца – в менее растворимое соединение, не создающее затруднений при его пирометаллургической переработке. В качестве десульфуризующих реагентов применяют гидроксид натрия и карбонаты щелочных металлов или аммония. Из раствора можно получить товарный сульфат натрия, который используется в производстве моющих средств, стекла, бумаги и пр.

Пирометаллургическая переработка свинцового сырья. Первоначально были разработаны способы плавки в шахтных и отражательных печах. Шахтная печь по использованию тепла и по восстановительной способности является самой эффективной, однако процесс обладает существенными недостатками, связанными с большим расходом кокса, с очисткой отходящих газов, с утилизацией шлаков.

В стационарной отражательной печи нагрев и расплавление шихты осуществляется за счет тепла, выделяющегося при сжигании топлива (мазут, природный газ) в газовом пространстве над ванной печи. В качестве восстановителя используют кокс. Недостатками такого способа плавки являются: недостаточный прогрев расплава по вертикали, что приводит к замедлению реакций восстановления и образованию трудноотделимых от свинца продуктов, неполному восстановлению свинца из шлака (необходимость дополнительной его очистки); большой объем дутья и необходимость очистки большого количества отходящих газов.

В дальнейшем распространение получили вращающиеся печи и электроплавка. В первом случае используется тепло нагреваемых факелом стенок и, в отличие от стационарной печи, происходит постоянный подогрев расплава изнутри и его перемешивание. Процессы идут с большей скоростью и меньшим расходом топлива. Если использовать кислород в дутье вместо воздуха, то сокращается объем отходящих газов и потери с ними тепла. Плавка во вращающихся печах используется на 60% всех мощностей заводов мира, перерабатывающих свинцовые батареи. Основными недостатками плавки являются периодичность работы, принятие специальных мер по избежанию запыленности и загазованности на рабочих местах, получение вместо шлака натриевого штейно-шлакового расплава, опасного для окружающей среды из-за своей химической нестойкости. При использовании руднотермических электрических печей тепло выделяется непосредственно в слое жидкого шлака с высоким удельным сопротивлением при прохождении через него электрического тока, а также при микродуговом заряде в газовой фазе у поверхности электрода. В электропечи возникают мощные конвективные потоки, которые интенсивно перемешивают шлак, нагревают его и способствуют более быстрому и глубокому протеканию реакций. Коэффициент полезного использования тепла в электропечи составляет около 70%, что значительно превышает этот показатель у отражательной печи.

Прямой нагрев шлака позволяет исключить использование дополнительного топлива и воздушного дутья для его сжигания и, следовательно, сократить объем отходящих газов и потери тепла с ними в несколько раз. Отходящие газы направляют на окисление в камеру дожигания, затем охлаждают, очищают от пыли в рукавных фильтрах и от диоксида серы в системе мокрой очистки газов. При переработке продукта десульфуризации пасты содержание диоксида серы в газах незначительно, и очистка их упрощается.

Основными недостатками электропечи являются значительная зависимостьэкономических показателей производства от стоимости электроэнергии, периодическое появление настылей на стенках печи, что приводит к необходимости повышения температуры расплава, то есть к увеличению непроизводительного расхода электроэнергии, электродов, огнеупоров. Дальнейшее совершенствование этого процесса и конструкции печей позволит создать наиболее эффективную и наименее опасную для окружающей среды технологию переработки свинцовых батарей.

Еще одним перспективным процессом плавки вторичного свинцового сырья является использование технологии Ausmelt, в основе которой лежит использование вертикальной цилиндрической футеровочной печи с длинной фурмой, погруженной сверху в расплав. Через фурму непосредственно в расплав вводят топливо и воздух или кислород. Получается прямой нагрев расплава и его бурное перемешивание горящими газами. Переработка материалов происходит в две последовательные стадии: расплавление шихты, восстановительное обеднение шлака. Газы обеих стадий охлаждают и очищают с использованием традиционного оборудования для очистки газов.

Повышенные экологические показатели в процессе Ausmelt достигаются за счет полного укрытия печи, работающей под отрицательным давлением, и герметизации всех отверстий. Внутрипечное дожигание технологических газов при температуре выше 1 300 °С и последующее их быстрое охлаждение позволяют иметь очень низкое содержание диоксинов и фуранов. Недостатками процесса Ausmelt являются получение богатых и бедных по свинцу шлаков в одном агрегате, что ускоряет износ футеровки, и предположительно небольшой срок работы погружной фурмы из-за выгорания нижней части.

Рафинирование чернового свинца. При пирометаллургической восстановительной плавке получают черновой свинец, загрязненный сурьмой, оловом, мышьяком, медью. Черновой свинец из вторичного сырья рафинируют в основном пирометаллургическими способами, однако в ряде случаев используется электрорафинирование (после обезмеживания).

В процессе пирометаллургического рафинирования сначала проводят смягчение свинца (очистку от сурьмы, мышьяка, олова), а затем обезмеживание. Окислительное смягчение основано на большем сродстве сурьмы, мышьяка и олова к кислороду, чем у свинца. Щелочное рафинирование (Гаррис-процесс) опирается на способности оксидов сурьмы, мышьяка и олова образовывать со щелочью нерастворимые в свинце соединения.

Обезмеживание проводят в две стадии. Грубое обезмеживание расплава чернового свинца осуществляется ликвацией кристаллов меди и ее соединений за счет разности удельных весов и концентрирования их на поверхности расплава при охлаждении свинца с 700-900 °С до 330-335 °С. Остаточное содержание меди в черновом свинце после ликвационного обезмеживания составляет 0,05-0,1%. Для тонкого обезмеживания чернового свинца применяется сульфидирование меди смесями серы и гидроксида натрия, либо пирита и гидроксида натрия, либо серы, гидроксида натрия и соды. Остаточное содержание меди в свинце после обезмеживания составляет 0,005-0,006%.

Низкотемпературное рафинирование чернового свинца в обогреваемых газом или электричеством металлических котлах с механическим перемешиванием (иногда для окислительного рафинирования применяют маломасштабные отражательные печи) и ограниченное число операций делают рафинировочный передел заводов вторичного свинца сравнительно малозатратным, а отходящие газы не требуют охлаждения и могут быть очищены от свинецсодержащей пыли в рукавных фильтрах в одну ступень.

Электрорафинирование заключается в растворении свинца с анода, отлитого из чернового металла, и осаждении его на катоде в виде чистого марочного металла. Извлеченные из ванны катоды промывают водой и направляют в котлы для переплавки и дополнительного рафинирования от сурьмы. Расход электроэнергии на 1 т свинца составляет 120-170 кВт-ч. Электрорафинирование используют главным образом для очистки вторичного свинца от несвойственных ему примесей висмута и серебра.

Дальнейшее развитие процессов переработки отработавших свинцовых аккумуляторов связано с ужесточением экологических требований по свинцу, совершенствованием организации сбора аккумуляторного лома, более полной переработкой органических аккумуляторных отходов, снижением стоимости вторичного производства. Определенные надежды связывают с гидрометаллургическими методами переработки свинцового аккумуляторного лома, где капитальные затраты меньше, чем в пирометаллургии. В этих методах предотвращается загрязнение окружающей среды парами свинца и сернистыми газами.

Глава 3. ИЗВЛЕЧЕНИЕ СВИНЦА ИЗ ЛОМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Известные процессы для извлечения свинца из лома аккумуляторных батарей предусматривают использование отражательной печи или шахтной печи для плавки свинца. При осуществлении этих процессов происходит образование больших количеств S02 , что представляет опасность для окружающей среды. Усиление контроля за составом отходящих газов приводит к значительному удорожанию процесса.

Было установлено, что проблема охраны окружающей среды может быть в значительной мере решена с помощью процесса, в котором проводится гидрометаллургическое превращение PbS04 в легко восстанавливаемое соединение РЬО без выделения значительных количеств S02 . В начальной стадии этого процесса батарейный лом, основным компонентом которого является PbS04 , реагирует с суспензией гидроокиси кальция. Образующийся при этом продукт представляет собой водную суспензию РЬО и CaS04 -2H2 0, которую подвергают фильтрованию и сушке.

Следующей стадией процесса является восстановление РЬО до металлического свинца под действием углерода при температурах 600—650 °С. Однако было установлено, что наличие частиц сульфата кальция, попадающих с первой стадии процесса, препятствует коалесценции капель расплавленного свинца с образованием легко отделимой жидкой фазы, состоящей из свинца высокой чистоты.

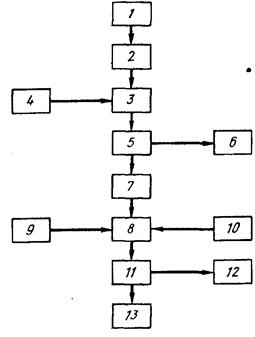

Схема процесса представлена на рис. 1. Сырье 1 представляет собой обычный лом свинцовых батарей, как правило содержащий 61 % пастообразного материала и 39 % пластин из свинца, содержащего сурьму. В состав пасты входит ~41 % PbS04 , а также РЬ02 и мелкодисперсный металлический, свинец.

Использованные аккумуляторы сначала измельчают в шаровой мельнице 2, мокрой или сухой, для высвобождения пасты и уменьшения размеров ее частиц до 100 меш. При этом материал металлических пластин остается в виде кусков металла. Из шаровой мельницы продукт подают в реактор 3, где его смешивают с суспензией Са (ОН)2 — 4. В качестве реактора может быть использован любой подходящий реактор или смеситель, например вращающийся барабан или двойной конический смеситель. Водная суспензия Са (ОН)а содержит 15—20 % СаО и добавляется к батарейному лому в таких количествах, чтобы обеспечить приблизительно стехиометрическую концентрацию Са (ОН)2 , соответствующую уравнению PbS04 + + Са (ОН)2 + Н2 0-*РЬО + CaS04 -2H2 0. Получаемую смесь оставляют на 2—5 мин; этого времени обычно бывает достаточно для практически полного протекания реакции. Реакцию обычно проводят при комнатной температуре, однако для сокращения времени реакции температуру можно повысить до 50 "С.

Затем реакционную смесь фильтруют иа фильтре 5, либо воду 6 удаляют каким-нибудь другим способом и остаток подают в сушилку 7, температура в которой составляет 150—200 °С и где происходит практически полное удаление остаточной влаги. Сухой продукт подают в смеситель 8, представляющий собой обычный смесительный аппарат, где происходит смешивание с углеродсодержащим восстановителем 9 и флюсом 10, состоящим из КС1 и NaCl.

Затем смесь направляют в печь //, в которой одновременно протекает взаимодействие с флюсом и восстановление. Углерод для восстановления может быть использован в любом удобном виде, например в виде древесного угля, кокса, сажи и т. п. Предпочтительно применять его в виде мелкого порошка, однако можно использовать и в виде гранул. Углерод добавляют в приблизительно стехиометрических количествах, требуемых для восстановления образовавшейся окиси свинца.

Смесь КС1 и NaCl добавляют в количестве достаточном для перевода в жидкое состояние образовавшегося сульфата кальция. В результате взаимодействия образуется жидкая смесь, из которой легко может быть выделен расплавленный свинец. Желательно, чтобы добавляемые количества КС1 и NaCl были достаточны для образования тройной эвтектической смеси с сульфатом кальция. Эта смесь содержит, % (мол.): КС1 38,5, CaS04 19,0 и NaCl 42,5; температура ее плавления составляет 605 °С. Однако для ожижения сульфата кальция, позволяющего проводить эффективное выделение свинца, как правило пригодны смеси, содержащие, % (мол.): КС1 32—54, CaSО4 21—19 и NaCl 48—25.