Курсовая работа: Кинетические методы определения загрязнителей в различных природных средах

![]() (3)

(3)

т. е. наблюдается линейная зависимость между концентрацией индикаторного вещества и временем. Кинетический метод, основанный на использовании этого уравнения, называют дифференциальным.

Если концентрация хотя бы одного из реагирующих веществ за время наблюдения за скоростью реакции заметно меняется (более чем на 10%), то между концентрацией индикаторного вещества и временем существует более сложная (например, логарифмическая, обратная и т. д.) зависимость. Такой кинетический метод называют интегральным. В интегральном варианте часто применяют построение зависимостей концентрации индикаторного вещества от времени в полулогарифмических, обратных или других координатах, т. к. для расчета неизвестной концентрации определяемого компонента удобнее использовать прямоугольные участки кинетических кривых. Характер кинетических кривых, а следовательно, и использование дифференциального или интегрального вариантов кинетических методов анализа определяется типом индикаторной реакции, ее механизмом.

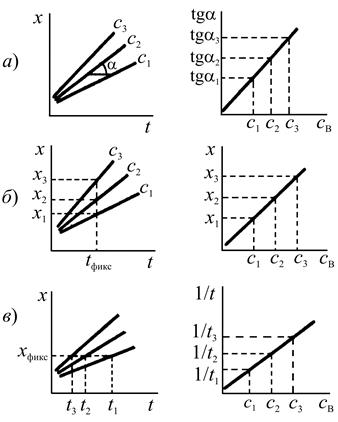

В настоящее время наиболее распространенными являются три основных способа определения неизвестной концентрации по данным кинетических измерений. Это способы тангенсов, фиксированного времени, фиксированной концентрации. Рассмотрим их применительно к дифференциальному варианту кинетического метода анализа.

Способ тангенсов основан на определении тангенса угла наклона кинетических кривых tg при известных концентрациях определяемого вещества. При этом tg характеризует скорость индикаторной реакции и зависит от концентрации определяемого вещества. Градуировочный график строят в координатах: концентрация определяемого соединения — tg (рис. 1, а).

Способ фиксированного времени. При определенном, строго фиксированном интервале времени протекания реакции, измеряют концентрацию индикаторного вещества в пробах с известными концентрациями определяемого компонента. Градуировочный график строят в координатах концентрация определяемого вещества — концентрация индикаторного вещества при фиксированном времени протекания реакции tфикс. (рис. 1, б). Часто при работе этим методом индикаторную реакцию останавливают при tфикс. . Путем резкого охлаждения, изменения кислотности раствора, добавления ингибиторов.

Способ фиксированной концентрации. В отдельных пробах с известными концентрациями определяемого вещества проводят индикаторную реакцию до строго определенной (фиксированной) концентрации индикаторного вещества хфикс. и измеряют время достижения этой концентрации. Градуировочный график строят в координатах: концентрация определяемого компонента — величина, обратная времени достижения хфикс. (рис.1, в).

В интегральном варианте все способы определения неизвестной концентрации аналогичны, лишь между временем реакции и концентрацией индикаторного вещества существует более сложная функциональная зависимость. В этом случае находят функции концентрации индикаторного вещества, линейно изменяющиеся во времени (логарифмическая, обратная и т. д.).

Рис. 1. Способы определения неизвестной концентрации по данным кинетических измерений:

а — тангенсов; б — фиксированного времени;

в — фиксированной концентрации (х — концентрации индикаторного вещества, t — время, с3 > c2 > c1 — концентрации определяемого соединения

В)

Каталиметрическое титрование — процесс титрования в присутствии катализатора, в котором точку конца титрования определяют по резкому увеличению или уменьшению скорости реакции.

С целью автоматизации каталиметрического метода анализа скорость реакции часто измеряют в открытых системах. Открытой называют систему, в которую по мере протекания реакции вводят реагенты и/или из которой отводят продукты реакции. В ходе реакции растворы подаются в реакционную камеру с постоянной или регулируемой скоростью. Разработаны разные варианты открытых систем: на основе проточных методов и «стат»-методов.

Проточные методы. К ним относится метод непрерывной струи, основанный на смешении реагентов в струе и предложенный для быстро протекающих реакций с периодом полупревращения t1/2 = 0,01–10 с. Другой вариант проточного метода применяют для измерения скоростей сравнительно медленно протекающих реакций с t1/2 = 1–10 мин. В этом случае проточная ячейка одновременно является и смесительной камерой. Исходные реагенты индикаторной реакции и анализируемый раствор, содержащий катализатор с концентрацией скат , непрерывно подаются насосами в смесительную камеру вместимостью около 10 мл, продукты реакции и реагенты вытекают со скоростью 2–20 мл/мин. При каждом значении скат устанавливается постоянная концентрация индикаторного вещества и фиксируется постоянный сигнал, соответствующий скат . Смена раствора в кювете происходит за 1–2 мин, что определяет производительность анализатора 30 проб в час.

Стат-метод предполагает введение реагентов со скоростью, равной скорости их расходования в реакции, так что концентрация индикаторного вещества остается постоянной. Скорость введения реагента регулируется автоматически.

Воспроизводимость результатов кинетических измерений повышается при использовании метода одновременного компарирования. В анализируемый раствор и растворы шкалы стандартов одновременно с помощью стартовой пипетки вводят реагент, инициирующий протекание каталитической реакции. Через определенный промежуток времени сравнивают аналитические сигналы анализируемого раствора и шкалы стандартов и оценивают содержание определяемого вещества. Метод не требует термостатирования.

Для учета влияния примесей на скорость реакции применяют метод добавок. Скорость реакции измеряют в равных аликвотных частях анализируемого раствора без добавки и в присутствии определенных добавок катализатора. Метод добавок дает правильные результаты, если в растворе отсутствуют посторонние примеси, обладающие каталитическим действием на индикаторную реакцию.

Скорость реакции можно определять по времени внезапного появления окраски раствора в реакциях Ландольта. Реакции Ландольта — это медленные химические реакции, в которых образование окрашенного продукта реакции задерживается подходящим реагентом, специально добавленным для этой цели. Например, при окислении бромида персульфатом, катализируемом ионами меди(II), образующийся бром окисляет аскорбиновую кислоту и не взаимодействует с индикатором N,N-диметил-п-фенилендиамином. Когда практически вся аскорбиновая кислота окислится, появляется окраска индикатора. Метод, основанный на эффекте Ландольта, в ряде случаев обеспечивает более высокую воспроизводимость результатов анализа, чем обычный метод фиксированной концентрации, разновидностью которого он является.

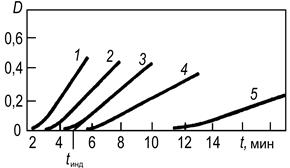

Концентрацию катализатора можно определять по длительности индукционного периода tинд. , по истечении которого скорость реакции становится заметной (рис. 2). Этот способ является разновидностью метода фиксированной концентрации. Индукционный период наблюдается не только в реакциях Ландольта, но и в автокаталитических реакциях, а также в реакциях, когда в начальный период изменяется соотношение форм катализатора. Длительность индукционного периода связана с концентрацией катализатора зависимостью

![]() или

или ![]() .

.

Рис. 2. Кинетические кривые окисления KI (2 10–4 М) пероксидом водорода (2,4 * 10–3 М), катализируемого Ti(IV), в присутствии крахмала

За изменением концентрации индикаторного вещества во времени можно наблюдать любым методом, и при построении кинетических кривых вместо концентрации образующегося продукта использовать любую, пропорциональную ей величину — оптическую плотность, силу тока, потенциал системы и т. д. Чаще всего для наблюдения за скоростью индикаторной реакции используют спектрофотометрические и люминесцентные, реже — электрохимические, термометрические и титриметрические методы.

Некаталитические методы не отличаются высокой чувствительностью (она определяется, как правило, методом наблюдения за скоростью индикаторного процесса), но они селективны, часто позволяют определять в смеси близкие по свойствам вещества без их предварительного разделения. Эти методы применяют при анализе смесей органических соединений (спиртов, сахаров, аминов) и смесей таких близких по свойствам ионов металлов, как щелочно-земельные и редкоземельные элементы.

Каталитические методы анализа отличаются высокой чувствительностью, которая для многих неорганических веществ сравнима с чувствительностью масс-спектральных и активационных методов анализа, а для органических — с наиболее чувствительными вариантами хроматографии. В отдельных случаях, например, для серебра, хрома, кобальта, каталитические методы — наиболее чувствительные из всех известных методов анализа. При этом преимуществом каталитических методов является сочетание высокой чувствительности с простотой аппаратурного оформления и методики проведения анализа.

Среди каталитических методов высокую чувствительность и селективность имеют ферментативные методы, основанные на использовании реакций, катализируемых ферментами. Ферментативными методами определяют субстраты, сами ферменты и эффекторы ферментов (соединения, мешающие активности ферментов). Методы определения субстратов — веществ, на которые действуют ферменты — высокоселективны и даже специфичны, что позволяет определять субстраты непосредственно в матрице сложных объектов (кровь, биомассы и биожидкости, многокомпонентные технологические растворы). Чувствительность определения при этом обусловлена методом, выбранным для контроля за скоростью процессов. Часто в этих случаях используют ферментные электроды. Методы определения эффекторов ферментов высокочувствительны, но не всегда селективны.

В кинетических методах наиболее часто используют метод тангенсов как наиболее точный (использует большое число экспериментальных данных) и универсальный (применим для реакций с индукционным периодом). Реже применяют способ фиксированного времени и способ фиксированной концентрации, хотя эти способы более просты и менее трудоемки. Способ фиксированной концентрации используют обычно при автоматизации контроля, способ фиксированного времени — при проведении серийных анализов.

Метод каталиметрического титрования применяют для определения с повышенной точностью микросодержания ионов металлов или органических соединений, образующих с ионом металла устойчивые, каталитически неактивные комплексы, и следов органических веществ в неорганических солях особой чистоты. При титровании органического соединения избыток титранта (иона металла-катализатора) уже в концентрации 10–8 –10–6 М вызовет протекание каталитической реакции и тем самым определит конечную точку титрования .