Курсовая работа: Клиническое исследование при любом внутреннем незаразном заболевании

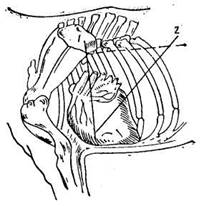

Перкуссию сердечной области (рис. 1) проводят для определения болезненности и границ. Границы сердца исследуют либо непосредственной перкуссией – пальцами, либо посредством инструментов – перкуссионного молоточка и плессиметра.

Рис. 1. Перкуссия области сердца

1 – по задней линии анконеусов;

2 – от локтевого бугра к маклоку.

У крупного рогатого скота проекция верхней границы сердца находится на уровне горизонтальной линии плечелопаточного сочленения. Проекция задней границы сердца (граница относительного притупления) в V, редко – в VI межреберье.

Увеличение области сердечной тупости и относительной притупленности регистрируют при гипертрофии, дилятации сердца и более выражено при экссудативном перикардите.

Кажущееся увеличение сердца при наличии тупого или притуплённого звука наблюдают и при уплотнении легких, при опухолях в грудной полости, инкапсулированных абсцессах около сердца. Кажущееся увеличение от действительного увеличения отличается тем, что при кажущемся увеличении сердечной тупости тоны сердца, пульс, ритм и число ударов не имеют выраженных отклонений от нормы.

Уменьшение или полное исчезновение абсолютной тупости сердца происходят при альвеолярной эмфиземе легких. Смещение абсолютной тупости бывает одновременно с перемещением сердечного толчка.

Появление тимпанического звука (нередко с металлическим оттенком) в области сердца выше абсолютной тупости имеет диагностическое значение при скоплении газов на почве гнилостного распада экссудата в результате травматического перикардита.

Аускультацию области сердца осуществляют на стоячем животном, несколько отставив левую грудную конечность вперед или согнув ее в карпальном суставе. Исследование проводят либо методом непосредственного выслушивания – ухом, либо посредством инструментов – фонендоскопов.

У здоровых животных при аускультации сердца хорошо прослушиваются два тона – первый тон, возникающий во время систолы (систолический), и второй тон, образующийся во время диастолы (диастолический).

Для лучшей ориентации перед выслушиванием мелом или углем рисуют вспомогательные линии во времени. При аускультации с надавливанием на грудную клетку шум усиливается. Экстраперикардиальные шумы регистрируют при сухом плеврите в области сердца. Дифференцируют их при появлении шума трения в момент глубокого дыхания и усиления его во время вдоха.

Электрокардиография – метод графической регистрации электрических явлений, возникающих в сердце при его деятельности. Сокращению сердца предшествует его возбуждение, во время которого меняются физико-химические свойства клеточных мембран, ионный состав межклеточной и внутриклеточной жидкости, что сопровождается появлением электрического тока. Метод электрокардиографии основан на разности потенциалов биоэлектрических токов, возникающих в сердечной мышце в процессе ее возбуждения.

Для записи электрокардиограммы (ЭКГ) применяют электрокардиографы типа ЭКПСЧ-4 (модель 060), ЭКПСЧ-4 (модель 061), ЭК1ЧТ «Малыш», ЭКСЧТ-4, ЭК-873 и др. Посредством электрокардиографии можно регистрировать все виды аритмий сердца, кроме p. alternaus, при которой ритм сердечных сокращений правильный, но различна величина следующих друг за другом пульсовых волн; органические нарушения (миокардиодистрофия, миокардиодегенерация, кардиосклероз), нарушения внутрисердечного кровообращения (ишемия, инфаркт миокарда).

Обычно используют три отведения ЭДС от сердца: I– от грудных конечностей в области пясти (потенциалы возбуждения предсердий); II–(основное) от пясти грудной правой и плюсны левой тазовой (потенциалы возбуждения левого и правого желудочков); III– от пясти левой грудной и плюсны левой тазовой (потенциалы левого желудочка).

Для передачи тока от сердца к аппарату используют специальные металлические пластинки – электроды с отверстиями для проводов, соединяющихся с электрокардиографом. Под электроды подкладывают марлевые подушечки, которые, как и кожу конечностей, перед записью тщательно смачивают физиологическим или гипертоническим раствором хлористого натрия. Вместо раствора поваренной соли лучше пользоваться кремом для бритья, который выдавливают (длина столбика 2–3 см) и пропитывают им марлевую прокладку.

Высоту зубцов определяют по сравнению с контрольным милливольтом (1 мВ), который для удобства переводят в мм, что равно 10 мм.

На практике устанавливают не абсолютную высоту, а соотношение зубцов. Так, например, зубец R обычно в 8 раз выше зубца Р, а зубец Т – вдвое выше зубца Р.

Расшифровку ЭКГ начинают с чтения записи второго отведения, а первое и третье носят вспомогательный характер. Электрокардиограмма при этих отведениях состоит из ровной изопотенциальной линии и пяти зубцов, три из которых (Р, R , Т) расположены кверху от изопотенциальной линии и называются положительными, а два зубца ( Q , S ) расположены книзу от нее и называются отрицательными. ЭКГ изучают по следующим показателям: высоте зубцов (в мм или мВ), форме и направлению зубцов от изопотенциальной линии (положительные – кверху, отрицательные – книзу); продолжительность интервалов (в миллисекундах).

Регистрация происходящих в сердце электрических явлений дает характерную кривую – электрокардиограмму, которая схематически состоит из трех направленных вверх положительных зубцов Р, R , Т и двух, направленных вниз, отрицательных зубцов Q , S .

Таблица 1

Результаты исследования крови

| СОЭ, мм/час | Hb, ед.Сали | Колич. эритроцитов, млн /мкл | Количество лейкоцитов, тыс/мкл | Лейкоцитарная формула, % | ||||||

П/я нейтрофилы | С/я нейтрофилы | Эозино филы | Базофилы | Моно-циты | Лимфоциты | |||||

| Нормативные показатели | 0,1-0,5 | 7,0 –10,0 | 7,5-12,5 | 6,0-10,0 | 1-5 | 40-52 | 4-12 | 0-1 | 1-5 | 27-39 |

| Корова Эльза | 0,2 | 9,0 | 6,55 | 11,25 | 3 | 69 | 1 | 0 | 1 | 26 |

2.2.3. Пищеварительной системы

Осмотром устанавливают изменения и симптомы, возникающие при функциональных расстройствах желудка, при остром и хроническом гастрите, язвенной болезни. Характерные признаки при этих болезнях – уменьшение или потеря аппетита, частая зевота, своеобразное выворачивание верхней губы, вялость, сонливость. При остром расширении желудка отмечают резкое беспокойство животного, вынужденную позу, выпячивание XIV–XV межреберий (слева по линии маклока) и приподнимание последних ребер.

При пальпации этой области определяют небольшую напряженность межреберных мышц, чувствительность зон отраженных болей.

Перкуссию желудка (по Н.Ф. Мышкину) проводят сильными ударами между задней границей легкого и передним краем селезенки в области XIII–XVII межреберий в верхней половине грудной клетки, (по линии маклока). При переполнении желудка кормовыми маесами или жидкостью звук будет тупым, при наличии небольшого количества газов – притупленно-тимланическим, при большом же скоплении газов и воздуха – тимпаническим.

У свиней желудок располагается на нижней брюшной стенке, занимая левое подреберье. Осмотром определяют форму и объем живота. При расширении желудка увеличивается область левого подреберья.

Желудок пальпируют пальцами рук позади реберных дуг. При этом выявляют болевую реакцию, а также степень наполнения желудка газами, либо плотными массами.

Перкуссией желудка устанавливают тимпаническлй звук с левой стороны в области XII–XIII ребер. Под расширении желудка кормовыми массами звук становится тупым.

Наиболее надежный метод исследования желудка – зондирование с последующим анализом желудочного содержимого сока. Зондирование проводят специальными зондами (Ш.А. Кумсиев, П.С. Ионов, В. Апернасов, И.Г. Шарабрин, Я.И. Клейнбон, А.В. Коробов, С.Г. Мелексетян и др.). По результатам физического и химического исследования желудочного сока судят о функциональном состоянии желудка.

Для определения нарушений тонуса желудка, его перистальтики и внутрижелудочного давления разработаны баллоно-гастрографический (А.В. Тверецкий, Ш.А. Кумсиев), гастротопометрический (Ш.А. Кумсиев), рентгенологический (В.А. Липин, К. Ф. Музафаров) и гастроскопический методы.

2.2.4. Мочеполовой системы

В мочевую систему входят почки, почечные лоханки и мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал.

Мочевую систему у животных исследуют в следующем порядке: изучают процесс мочеиспускания, затем исследуют либо почки, либо наружные мочеполовые органы (сверху вниз или снизу вверх).

В каждом отдельном случае исследование начинают со сбора анамнеза.

При осмотре больного животного обращают внимание, на положение животного: активное, пассивное и вынужденное.