Курсовая работа: Методы получения наночастиц

Рис. 2 Схема аппарата для газофазного синтеза металлисеских нанопорошков

Полученный непрерывный поток кластеров или наночастиц поступает из реактора в рабочую камеру 1 аппарата, в которой создается давление порядка 1 – 50 Па. Конденсация наночастиц и осаждение их в виде порошка происходит на поверхности охлаждаемого вращающегося барабана 2. с помощью скребка 3 порошок удаляют с поверхности барабана; затем он через воронку 4 поступает в приемную емкость 5 и направляется на дальнейшую переработку.

В отличие от испарения в вакууме, атомы вещества, испаренного в разреженной атмосфере, быстрее теряют кинетическую энергию из-за столкновения с атомами газа и образуют зародыши кристаллов (кластеры). При их конденсации образуются Нанокристаллические частицы. Так в процессе конденсации паров алюминия в среде водорода, гелия и аргона при различных давлениях газов получают частицы размером 100-20 нм.

2.3 Получение наночастиц с помощью топохимических реакций

С помощью топохимических реакций определенных газовых сред с металлическими наночастицами в момент их конденсации из паровой фазы можно получать наночастицы желаемых соединений. Для получения требуемого соединения взаимодействие испаряемого металла с газом-реагентом можно обеспечивать и непосредственно в газовой фазе.

В методе газофазных химических реакций синтез наноматериалов происходит за счет химических превращений, протекающих в атмосфере паров легколетучих веществ. Газофазные химические реакции можно разделить на реакции разложения, протекающие с участием одного реагента по схеме

![]() А В + С,

А В + С,

И реакции между двумя и более реагентов по схеме

![]() А + В С + D

А + В С + D

Необходимым условием протекания первого типа химических реакций является существование реагента, содержащего все элементы конечного продукта. Поэтому второй тип газофазных реакций находит более широкое распространение.

При проведении газофазных химических реакций исходные реагенты должны быть легколетучими. В качестве исходных реагентов широко используются галогениды (особенно хлориды металлов), оксихлориды металлов MeOn Clm , алкооксиды Me(OR)n , алкильные соединения Me(R)n , пары металлов и так далее. Этим методом можно получать наноматериалы бора, газовой сажи, металлов, сплавов, нитридов, карбидов, силицидов, сульфидов и других соединений.

При синтезе наноматериалов рассматриваемым методом на свойства получаемых продуктов в значительной степени оказывают влияние конструкции реакторов, метод нагревания реагентов, температурный градиент в ходе проведения процесса и ряд других факторов.

Газофазные химические реакции обычно проводят в различного типа трубчатых проточных реакторах. Наибольшее распространение получили реакторы с внешним нагреванием реакционной зоны. В качестве конструкционных материалов реакционной зоны аппаратов используют соединения кварца, керамические материалы или глинозем.

Топохимическое взаимодействие газовой фазы с порошком применяют для нанесения на его частицы различных покрытий и введения модифицирующих добавок. При этом необходимо регулировать степень неравномерности процесса так, чтобы твердая фаза выделялась только на поверхности частиц, а не в объеме между частицами. Например, к топохимическим реакциям можно отнести взаимодействие оксидов с азотом в присутствии углерода для синтеза нитридов. Таким способом синтезируют порошки нитридов кремния, алюминия, титана и циркония.

Состав инертного газа влияет на скорость роста частиц. Более тяжелые атомы окружающей среды интенсивнее отбирают энергию от конденсируемых атомов и этим способствуют росту частиц, так же как понижение температуры охлаждения тоже способствуют росту частиц. Меняя в аппарате давление газа и состав газовой среды, можно получать наночастицы различного размера. Так, замена гелия на аргон или ксенон в несколько раз увеличивает размер получаемых наночастиц.

Получению нанопорошков в газовой фазе способствует относительно низкое поверхностное натяжение на границе твердое тело – газ; увеличение поверхностного натяжения приводит к уплотнению наночастиц в агрегате. В то же время высокая температура ускоряет диффузионные процессы, что способствует росту частиц и образованию твердотельных мостиков между частицами. Главная проблема рассматриваемого способа заключается в отделении наночастиц от газовой фазы в условиях, когда концентрация частиц в газовом потоке мала, а температура газа достаточно высокая. Для улавливания наночастиц применяют специальные фильтрующие устройства (например, металлокерамические фильтры, электрофильтры), центробежное осаждение твердых частиц в циклонных аппаратах и гидроциклонах, специальные газовые центрифуги.

2.4 Сверхзвуковое истечение газов из сопла

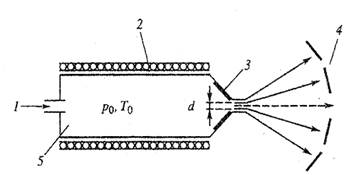

Рис. 3. Схема сверхзвукового истечения частиц из сопла

Молекулярные пучки большой интенсивности, когда J~1016 – 1018 частиц/ (см2 ·с), и с более низкой температурой по сравнению с эффузионными источниками можно получать с помощью сверхзвукового истечения из сопла. Образующийся в источнике относительно плотный горячий пар вещества 1 (рис 3.) термостатируется в камере торможения 5, где с помощью нагревателя 2 поддерживаются давление Р0 и температура Т0 , и выпускается через сопло 3 с диаметром d~1 мм в вакуум или буферный газ. В результате образуется расширяющийся пучок частиц с малым углом расхождения. Тепловая энергия потока горячего газа или пара в камере торможения трансформируется в кинетическую энергию сверхзвукового потока. Сформировавшийся поток движется в направлении от плоскости среза сопла к подложке 4 и расширяется, что приводит к его охлаждению. В результате охлаждения газ превращается в пересыщенный пар, внутри которого могут зарождаться кластеры, содержащие от 2-106 атомов [2].

2.5 Термолиз

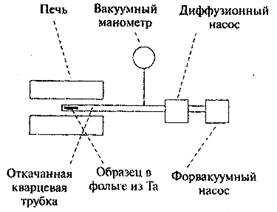

Рис. 4. Установка для получения наночастиц металла путем термического разложения твердого вещества, содержащего катионы металла, молекулярные анионы или металлорганические соединения

Наночастицы могут образовываться в результате разложения при высокой температуре твердых веществ, содержащих катионы металлов, молекулярные анионы или металлорганические соединения. Такой процесс называется термолизом. Например, малые частицы лития можно получить разложением азида лития LiN3 . Вещество помещается в откачанную кварцевую трубку и нагревается до 400о C в установке, показанной на рис. 4. При температуре около 370о С азид разлагается с выделением газообразного N2 , что можно определить по увеличению давления в вакуумированном пространстве. Через несколько минут давление падает до первоначального уровня, показывая, что весь N2 удален. Оставшиеся атомы лития объединяются в маленькие коллоидные металлические частицы. Таким методом можно получить частицы с размерами менее 5 нм. Частицы можно пассивировать, вводя в камеру соответствующий газ.

2.6 Термическое разложение и восстановление

В процессах термического разложения обычно используют сложные металлорганические соединения, гидроксиды, карбонилы, формиаты, нитраты, оксалаты, амиды и амиды металлов, которые при определенной температуре распадаются с образованием синтезируемого вещества и выделением газовой фазы.

Например, пиролизом формиатов железа, кобальта, никеля, меди в вакууме или инертном газе при температуре 470 – 530 К получают дисперсные порошки металлов со средним размером частиц 100 – 300 нм. Нанокристаллический порошок нитрида алюминия (AlN) со средним размером частиц 8 нм получали разложением в аммиаке при 900 К полиамида алюминия. Бориды переходных металлов можно получать пиролизом борогидридов при 600 – 700 К, то есть при температуре, которая гораздо ниже обычных температур твердофазного синтеза.

В общем виде основную реакцию пиролиза формиатов можно представить в виде следующего результирующего уравнения:

![]() (HCOO)n Me MeO + H2 + CO + H2 O + Me

(HCOO)n Me MeO + H2 + CO + H2 O + Me