Курсовая работа: Межнациональные конфликты и факторы, их определяющие

3) статусному поведению (+5) или 4) ролевому поведению (+10).

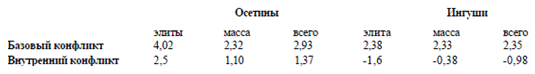

Результаты опроса показывают, в какой мере конфликтующие группы склонны к выбору тех или иных моделей конфликтного поведения:

как осетинская, так и ингушская общины в целом склонны к гегемонистской модели поведения - к "победе" и "борьбе" с использованием насилия, т.е. они постоянно создают взаимную угрозу возвращения конфликта в вооруженную стадию;

вместе с тем сохранение в ингушском обществе элементов родового (дотрадиционного) строя проявляется в склонности этой группы опираться на стратегию избегания конфликта - на разрыв дистанции с осетинской группой в Пригородном районе за счет создания социально-экономических и политических условий для их раздельного существования;

элита осетинской общины, играющая ключевую роль в решении конфликта, как показывает ее ИСКР (+3,91) и соответствующий ему параметр модели поведения (+4,02), находится где-то на этапе перехода от идеологической фазы модернизации (по нашей методике - от 2,5 до 4,0 условных единиц развития) к политической фазе (от 4,0 до 6,0 единиц) и поэтому она обладает достаточным цивилизационным ресурсом для принятия политического решения, основанного на статусной модели поведения, которая потенциально ориентирована на стратегию "урегулирования” - на отказ от "победы" и "борьбы" в пользу "преобладания" и "игры".

5. Шкала авторитарности/либеральности.

Для определения шкалы авторитарности/либеральности предлагался вопрос с двумя альтернативными ответами, первый из которых идентифицировал авторитарный тип личности, а второй - либеральный тип.

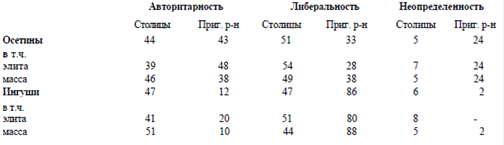

Результаты опроса выглядят следующим образом (в %):

соотношение между авторитарно и либерально ориентированными личностями в обеих общинах, как и в случае измерения уровня пассивности/активности, зеркально (до наоборот) не совпадает с общероссийскими показателями, однако, если судить по внутреннему конфликту, то оно подтверждает более выраженную склонность осетинской общины к авторитарным и силовым методам решения конфликта.

6. Уровень поддержки выбранных сторонами стратегий решения конфликта.

Респондентам было предложено либо выбрать одну из официальных альтернатив - сохранение Пригородного района в составе РСО-А или его возвращение в РИ, либо высказаться за третий вариант решения конфликта.

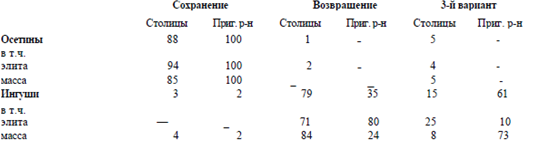

Результаты опроса таковы (в %):

здесь явно прослеживается большая сплоченность осетинской группы вокруг официальной позиции своего руководства, тогда как у ингушской группы, особенно в Пригородном районе, наблюдается некоторая вариантность перспектив решения конфликта;

из третьих вариантов решения конфликта, приведенных в ответах осетинской группы, упоминаются: возвращение территории района казакам (их прежним хозяевам); истребление ингушского народа Пригородного района; изгнание ингушей с территории РСО-А; предоставление ингушам права проживания в составе РСО-А; приведение законов субъектов РФ по территориальным вопросам в соответствие с законами России; компромисс сторон; необходимость переговоров;

ингушская община же сформулировала третий вариант таким образом: федеральное правление; совместная юрисдикция в районе двух республик с образованием свободной экономической зоны; предоставление району статуса отдельного субъекта РФ; решение проблем за столом переговоров." [4]

Таким образом, можно сделать выводы о том, что обе общины предрасположены к возвращению вооруженного конфликта, к гегемонии, к "победе" и "борьбе" с использованием насилия, то есть вопрос о взаимной угрозе остается актуальным. Но осетинская община, по результатам исследования, более склонна к конкуренции и силовым методам решения конфликта, нежели более активные, склонные к сотрудничеству ингуши, готовые признать Пригородный район территорией общей юрисдикции или даже отдельным субъектом. Но все же эти данные отражают лишь субъективные мнения людей, а отнюдь не политику самих государств.

4. Нагорно-Карабахский конфликт: национальная драма и коммунальная склока

Великие конфликты между нациями подчиняются, в основном, той же логике, что и "маленькие" конфликты между семьями или индивидами. Дмитрий Фурман в своей статье "Карабахский конфликт: национальная драма и коммунальная склока" проводит параллели между карабахским конфликтом и ссорой соседей в коммунальной квартире. По его мнению, это не упрощение, так как коммунальная склока - тоже трагедия, люди тут тоже мучают друг друга, обманывают, накапливают раздражение (не столько на соседа, сколько на всю судьбу, на тяжелую жизнь, своеобразным символом которой является сосед). Борьба наций - "масштабнее" физически, но вовсе не "глубже", не "умнее". Она трагичнее количественно, а не качественно. Ссора между соседями может иметь очень глубокие основания: если начинать разбираться в их биографиях, психологиях и т.д., то здесь также сложно добраться до "исторической правды" - кто первый начал, сознательно ли спровоцировал сосед А соседа Б, ставя свою кастрюлю на его конфорку, или просто не подумал, и действительно ли эта конфорка искони и по праву принадлежит соседу Б.

Скандал всегда имеет какую-то конкретную и рациональную причину: кастрюли не на той конфорке, соседских кур, залезших в чужой огород и т.д. участники конфликта удовлетворяются этими причинами и фокусируются на них. Но трезвое размышление обязательно покажет, что конкретная и рациональная причина не способна объяснить вспыхнувшей ссоры. Конкретная причина в таких случаях - это скорее предлог, предлог, ставший символом, структурировавшим сложнейшие психические процессы.

В карабахском конфликте мы видим то же не соответствие внешних формальных и "проговариваемых" причин и причин глубинных, " не проговариваемых" и даже не осознаваемых. Внешне все представляется несложным. Есть Нагорно-Карабахский автономный округ, большинство населения которого составляют армяне и которая территориально фактически примыкает к Армении, но входит в состав Азербайджана. Армяне - и карабахские, и не карабахские - считают, что это несправедливо, и на рубеже 1987-1988 годов начинается массовое движение армян за передачу НКАО от Азербайджанской ССР Армянской ССР. Далее разворачивается цепь событий, приведших к теперешней ситуации, когда нет уже ни Азербайджанской ССР, ни Армянской ССР, но есть независимые Армения и Азербайджан, ведущие полномасштабную, с применением танков и авиации, войну, в ходе которой убито и бежало или было изгнано из родных мест и в Армении, и в Азербайджане значительно больше людей, чем все население Нагорного Карабаха. Роль первоначальной и формальной причины здесь совершенно аналогична роли прихода соседских кур в огород, повлекший за собой поножовщину.

Сам по себе факт компактного проживания армян в Азербайджане на примыкающей к Армении территории не может быть необходимым и достаточным объяснением конфликта, так как есть громадное количество примеров, когда ?