Курсовая работа: Моделирование загрязнения чернозема свинцом с целью установления экологически безопасной концентрации

Наиболее вероятно в этом плане увеличение кислотности почв, которому могут способствовать:

— трансграничный региональный перенос загрязняющих веществ кислотной природы;

— выбросы городских теплоэлектроцентралей, работающих на газе;

— высокие темпы роста автомобильного парка города.

Трансграничный региональный перенос кислотной природы связан с положением г. Тюмени относительно крупных промышленных центров Свердловской области (гг. Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и др.). От стационарных промышленных источников области в атмосферный воздух ежегодно поступает около 1500 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет более 7% (2-ое место) по Российской Федерации. В составе выбросов преобладают оксиды серы и азота, приводящие к образованию серной и азотной кислот. Серная и азотная кислоты вместе с естественными источниками ионов водорода главным образом и обусловливают общую концентрацию водород-ионов, отрицательный логарифм из которой показывает значение рН осадков в каждый момент времени переноса.

Установлено, что в исходной точке и в начальный момент времени при концентрации диоксида серы и оксидов азота, равной предельно допустимым концентрациям (соответственно 50 и 20 мкг/ м3 ), кислотность осадков при их годовом количестве 600 мм составляет 3,5 единиц рН [18]. С ростом дальности переноса показатели рН увеличиваются. Расчеты по региональному переносу показывают, что в г. Тюмени, находящемся на расстоянии 300 — 400 км от основных промышленных источников Свердловской области, при скорости переноса, равной примерно 20 км/ ч, осадки выпаду] с показателями рН около 3,7. В реальных условиях кислотность атмосферных осадков в г. Тюмени меньше расчетных значений (рН 4,2 — 7,5) и это в немалой степени связано с повышенной и устойчивой запыленностью городского воздуха, где немалую роль, как уже отмечалось, играет недостаточная озелененность города и интенсивное автомобильное движение.

Существенными источниками оксидов серы и азота в самом городе являются теплоэлектроцентрали (соответственно 55 и 37% в структуре антропогенных выбросов), оксидов азота — автотранспорт (более 50%). Процессы закисления почв выбросами городских теплоэлектроцентралей при прочих равных условиях наиболее вероятны в восточной и юго-восточной частях города, в зоне атмогеохимического воздействия ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Как показывают результаты исследования снегового покрова, здесь на каждый квадратный километр поверхности почвы только в холодный период года выпадает 200—500.

Воздействие автотранспорта через улично-дорожную сеть распространяется, в отличие от теплоэлектроцентралей, на весь город и, что особенно опасно, в наибольшей степени на селитебную зону. В городских магистралях Тюмени с интенсивным движением транспорта за 12 часов количество выбросов N0, составляет по расчетным данным в среднем около 65 кг на 1 км.

Если учесть, что протяженность магистральных улиц, проходящих по селитебной зоне, составляет 86 км, то только в селитебной зоне за сутки почвы получают около 6 т оксидов азота (предполагается, что подавляющая часть выбросов происходит в течение 12-часового интервала суток), за год — более 2000 т.

По мере выделения оксиды азота, главным образом с помощью газофазных реакций, в течение примерно 10 часов превращаются в азотную кислоту. Далее эквивалентная доля азотной кислоты нейтрализуется присутствующим всегда в атмосфере города аммиаком. Оставшаяся часть кислот посредством вымывания дождем, туманом или снегом, а также и сухого поглощения поступает на поверхность почвы.

В почве кислоты последовательно нейтрализуются на пяти эшелонированных буферных зонах (карбонатной 6,2 < рН < 8,6; силикатной 5,0 < рН < 6,2; катионо-обменной 4,2 < рН < 5,0; алюминиевой 3,0 < рН < 4,2 и железной 2,5 < рН < 3,0). Сдвиг из одной буферной зоны с более высокими значениями рН в другую, с более низкими значениями водородного показателя, в результате дополнительного поступления в почву кислот не только ухудшает комплекс физико-химических свойств почв, но и резко увеличивает скорость возможного выхода в раствор различных соединений свинца.

Анализ полей концентрации водород-ионов в почвах показывает, что в настоящее время в г. Тюмени непосредственной угрозы приведения в действие «химической бомбы замедленного действия», несмотря на интенсивное поступление кислотообразующих ингредиентов, нет. Судя по показателям рН городских почв (6,0—8,2), карбонатная буферная зона все еще имеет достаточную емкость для противостояния свинцовому давлению.

Известкование почв, внесение фосфорных удобрений, особенно в частном секторе городской застройки и садовых участках, расположенных в городской черте, как меры, наиболее доступные в современной социально-экономической ситуации, могут способствовать сохранению сложившегося квазиздорового состояния городских почв. Наиболее перспективным в этом плане, конечно же, является решение проблем свинцового загрязнения, непосредственно связанных с автотранспортом.

почва свинец безопасный концентрация

Глава 3. Моделирование загрязнения чернозема свинцом с целью установления экологически безопасной концентрации

Проблема нормирования загрязнения почв различными химическими веществами была и остается одной из наиболее сложных задач современной прикладной науки.

Был использован чернозем обыкновенный южно-европейской фации. Отбор почвы для модельных опытов производили на территории опытно-полевого хозяйства ДонГАУ (пос. Персиановский Ростовской обл.) из пахотного горизонта.

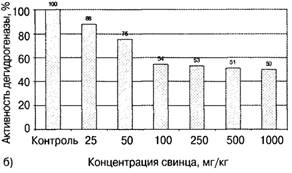

Свинец вносили в разных дозах - 0,25; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0 и 10 ПДК (25, 50, 100, 250, 500 и 1000 мг/кг соответственно). Использовали значение ПДК, разработанное в Германии, — 100 мг/кг почвы, в связи с тем, что российская ПДК свинца меньше его содержания во многих почвах [3].

Свинец вносили в почву в виде оксида РЬО. На 70 - 90% загрязнение почвы тяжелыми металлами (ТМ) происходит в виде оксидов.

Так как оксид свинца не растворим в воде, то для равномерного распределения во всем объеме почвы вегетационного сосуда его сначала растирали с небольшим количеством почвы, а затем тщательно смешивали с остальной почвой.

Инкубирование почвы массой 1 кг проводили в стеклянных вегетационных сосудах при температуре 20 — 22°С и влажности 60% наименьшей полевой влагоемкости. Модельные опыты проведены в трехкратной повторности.

Состояние почвы определяли через 30 сут. после загрязнения. Этот срок является наиболее информативным при исследовании влияния химического загрязнения на биологические свойства почвы.

Лабораторно-аналитические исследования выполнены с использованием общепринятых в экологии, биологии и почвоведении методов. Использовали биологические показатели как наиболее чувствительные и информативные [2, 6]. Численность аммонифицирующих бактерий и микроскопических грибов учитывали методом посева почвенной суспензии на плотные питательные среды (мясо-пептонный агар икислую среду Чапека). Численность бактерий рода Azotobacterучитывали методом комочков обрастания на среде Эшби. Активность каталазы измеряли по методике Галстяна, инвертазы — по методу Галстяна в модификации Хазиева. Целлюлозолитическую способность определяли по степени разложения хлопчатобумажного полотна, экспонированного в почве в течение 10 дней. С помощью экспресс-метода Аристовской и Чугуновой измеряли скорость разложения в почве мочевины. Фитотоксичность оценивали по показателям прорастания семян озимой пшеницы (всхожесть, энергия, дружность и скорость прорастания) и интенсивности начального роста проростков (длина корней, длина зеленых проростков).

Интегральный показатель биологического состояния почвы (ИПБС) определяли на основе наиболее информативных показателей ее биологической активности [4]: численность аммонифицирующих бактерий, микроскопических грибов, бактерий рода Azotobacter, активность каталазы, инвертазы, целлюлозолитическая активность.

Для расчета ИПБС значение каждого из шести указанных показателей в незагрязненной почве — контроле — принимали за 100 % и по отношению к нему выражали в процентах значения в остальных вариантах опыта (в загрязненной почве). Затем определяли среднее значение шести выбранных показателей для каждого варианта опыта. Использованная методика позволяет интегрировать относительные значения разных показателей, абсолютные значения которых не могут быть суммированы, так как имеют разные единицы измерения.

Рис.2 (а, б, в)