Курсовая работа: Обоснование системы мероприятий по защите лугового клевера

Фигурное объедание: по краям листьев бобовых культур выедаются небольшие овальные выгрызы (жуки клубеньковых долгоносиков).

Скелетирование: выедание тканей листа, все жилки остаются нетронутыми (вишневый слизистый пильщик)

Минирование : выедание ходов в листовой паринхиме между обоими слоями эпидермиса (личинки свекловичной мухи); свертывание листьев в трубку (жук липовый трубковерт).

Повреждение, которые наносят вредители с колюще – сосущим ротовым аппаратом: деформация листьев (тли); изменение окраски листьев: появляются пятна или сплошное обесцвечивание или покраснение (паутиный клещ, красноголовая тля). Образование галлов: в результате раздражения при питание вредителей ткань листьев разрастается в виде шаровидного или лепёшковидного вздутия, иногда в виде войлока и т.д.(яблоковидная фехотворка, галловые клещи). Повреждения, которые наносят вредители с грызущим ротовым аппаратом: выедание ходов внутри стебля или под корой (хлебные стеблевые пилильщики, личинки усачей и короедов); подгрызание стебля (гусеницы подгрызающих совок). Повреждения, которые наносят вредители с колюще – сосущим ротовым аппаратом: увядание, или отмирание стеблей, вследствие уколов и высасывания (черепашки); деформация побегов (кровяная тля).

Повреждения корней:

1) вредители с грузущим ротовым аппаратом: объедание коры (личинки майского жука); выедание ходов внутри корней (личинки капустной мухи); выедание клубеньков на корнях бобовых (личинки клубеньковых долгоносиков);

2) вредители с колюще – сосущей аппаратом: галлы на корнях (виноградная филлоксера).

Повреждения генеративных органов:

1) вредители с грызущим ротовым аппаратом: выедание бутонов (лощинка жука яблонного цветоеда); выедание семян (гороховая зерновка, люцерновая толстоножка); минирование плодов (гусеница яблонной плодожорки).

2) вредители с колюще – сосущими аппаратами: высасывание зерен (черепашка, пшеничный трипс).

1.2 Строение и развитие вредителей (насекомых, клещей, нематод)

Класс насекомые – Insecta

Насекомые - весьма мелкие существа, поэтому площадь поверхности их тела по отношению к его объему и массе весьма существенна. Ведь поскольку возрастание массы происходит пропорционально кубу линейных размеров , а площади поверхности – их квадрату, сокращение размеров ведет к относительному возрастанию площади поверхности, а следовательно, и площади контакта с внешним миром. При этом резко возрастает значение внешних факторов, например температуры и влажности. Насекомые быстрее нагреваются на солнце, но и быстрее остывают в тени, поэтому без специальных приспособлений покровов тела они высохли бы в считанные минуты.

Тело насекомого образовано тремя отделами: головой, грудью и брюшком, которые в соответствии с их назначением и преобладающими функциями можно было бы назвать: рецепторным отделом, воспринимающим пищу и информацию о внешней среде (голова); локомоторным отделом, обеспечивающим перемещение организма в пространстве (грудь); висцеральным отделом, вместилищем внутренностей насекомого, - кишечника, полового аппарата, жирового тела и прочих органов, осуществляющих метаболические процессы (брюшко).

Благодаря относительно большой поверхности тела при его малой массе насекомые испытывают значительное влияние трения и вязкости воздуха и не разбиваются, упав с высоты. Может сложиться впечатление, что они обладают относительно большей силой, но сила их мышц такая же, как у более крупных животных, - 8 — 10 кг на 1 см2 поперечного сечения мышцы. Уменьшенные до размеров муравья, мы также обрели бы способность перетаскивать предметы, во много раз превышающие нашу собственную массу. Именно поэтому жук – навозник способен поднимать груз, масса которого в 90 раз больше его собственной.

С малыми размерами связаны способность использовать мелкие укрытия и крошечные частички пищи, а также исключительно высокие интенсивность обмена веществ, энергия размножения, скорость развития, а также многое другое. В частности, мелкие организмы обнаруживают не только явные преимущества внешнего скелета, но и связанные с ним ограничения. Так, длина самого крупного насекомого (тропический палочник), не превышает 30см, самого мелкого (наездники – яйцееды и орехотворки) составляет 0,3 мм, преобладают же 5-7 миллиметровые виды. Масса самого тяжелого насекомого всего 40 г.

Между тем клетки тканей и органов насекомых не мельче, чем у других животных, просто их меньше. У особенно мелких насекомых число клеток постоянно и каждая из них специализирована. Малое число нервных клеток, казалось бы, должно ограничивать способности насекомых и препятствовать развитию сложных форм поведения, между тем некоторые из них вряд ли уступают в этом отношении земноводным и рептилиям. Если же оценивать относительные способности отдельных нейронов, особенно тех, которые участвуют в воспитании внешних стимулов, то с насекомыми вряд ли могут сравниться даже млекопитающие.

Если предположить, что с одним биением сердца проносится 50 лет, то в этом масштабе измерения вся история человечества сведется к одному часу, а для истории существования насекомых потребуется не менее пяти лет.

К началу планомерной хозяйственной деятельности человека насекомые расселились по всем доступным местообитаниям и, видимо, вполне освоились с ролью важнейших поселенцев суши - исконных хозяев лесов и лугов.

В настоящее время существует не менее 1018 отдельных особей насекомых. Ежегодно описывают и регистрируют более 7 . 103 новых видов.

Многие исследования, определившие современный уровень развития биологии, были выполнены на насекомых, но еще большее число работ направлено на изыскание средств ограничения численности тех видов, которые уничтожают или повреждают значительную часть производимой человеком продукции, принуждая его к обременительным затратам.

Внутреннее строение насекомых

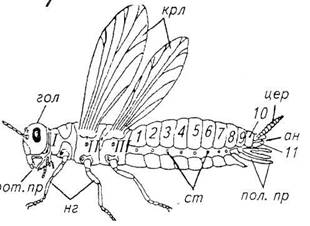

гол — голова; I, II, III - последовательные сегменты грудного отдела; 1—7 — прегенитальные; 8, 9— генитальные; 10, 11 — постгенитальные сегменты брюшка; крл — крылья; нг — ноги; пол. пр — половые придатки; пер — перки; рот. пр –- ротовые придатки; ан — анальное отверстие; cm— стигмы.

Мышечная система. Насекомые имеют хорошо развитую и дифференцированную мышечную систему. Наиболее мощной мускулатурой обладает грудной отдел, особенно у летающих насекомых. Это обеспечивает большую частоту взмахов крыла. Абсолютная сила скелетных мышц насекомых приближается к абсолютной силе мышц человека, но относительная сила очень велика.

Пищеварительная система. Состоит из кишечного канала и функционально с ним связанных желез. Кишечный канал начинается ротовым отверстием в голове, проходит вдоль тела и заканчивается анальным отверстием на конце брюшка. Канал состоит из трех отделов: передней, средней и задней кишки.

Обработка пищи ферментами часто наблюдается еще до поступления ее в полость кишечного канала.

Кровеносная система. У насекомых она незамкнутая. Состоит из расположенного в верхней части брюшка спинного сосуда, или сердца, переходящего затем в аорту, которая открывается в голове. Сердце состоит из ряда камер. Кровь насекомых состоит из жидкой фазы, или гемолимфы, и кровяных клеток, или гемоцитов.

Дыхательная система. Дыхание осуществляется через систему трахей, пронизывающих все тело. Трахеи представлены полыми трубками, выстланными хитином в виде спиральных утолщений внутри. Поступление воздуха в трахейную систему происходит чаще всего активно, путем дыхательных движений брюшка. Дыхание представляет собой окислительный процесс, идущий за счет потребления кислорода воздуха и сопровождающийся выделением углекислого газа.

Выделительная система. Выделение разнообразных веществ из организма насекомого складывается из 3 различных процессов – экскреции, секреции и инкреции. Мальпигиевы сосуды являются основными органом выделения.