Курсовая работа: Оценка способов зимовки пчелиных семей

Установлено, что северные пчелы более зимостойкие, они накапливают в теле к зиме больше питательных веществ, в том числе и жира, чем слабозимостойкие (Шагун, 1969). Например бурзянская популяция среднерусских пчел (Башкирия) содержит 5,05 мг жира, а помесные кавказские Краснодарского края - 2,45 мг. Для выживания последних необходимы зимние очистительные облеты, что подтвердила несвойственная для южного региона холодная зима 2005/06 г., когда пчелы не могли очистить кишечник в течение более двух месяцев. Результаты оказались неутешительными: гибель слабых и средних по силе семей помесных пчел превысила допустимый уровень нормы зимнего отхода семей (местами этот показатель достигал 75%).

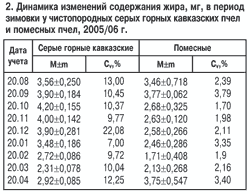

Если сравнить жировой запас в теле чистопородных серых горных кавказских пчел и их помесей (табл.2), то можно заметить явное превосходство первых, хотя и те и другие уходили в зиму примерно с одинаковым количеством жира в теле. Однако у помесных пчел расход его начинался уже в октябре при незначительном похолодании, а у чистопородных - лишь в декабре. Минимальное количество жира в теле помесных пчел зафиксировано в феврале, в этот же период отмечено появление первого расплода в их семьях. В семьях чистопородных пчел развитие начинается только тогда, когда в природе появляется значительное число цветущих медоносных растений.

Таким образом, проанализировав биохимические особенности чистопородных серых горных кавказских и помесных пчел, можно сделать вывод, что способность благополучно переживать зимний период зависит от многих факторов, среди которых важное место занимают физиологические изменения, протекающие в их теле в остальные сезоны года. В данном исследовании речь идет о накоплении жирового тела. Чистопородные кавказянки легче переносят длительный безоблетный период, чем их помеси. В связи с этим, довольно часто, имея на пасеке помесных кавказянок, пчеловоды делают ошибочный вывод о плохой зимовке пчел серой горной кавказской породы. Для успешного ведения пчеловодного хозяйства - крупного или мелкого приватного следует отказаться от помесей и содержать на пасеках чистопородные семьи.

7. Четыре правила подготовки семей к зимовке

Нередко пчелиные семьи гибнут зимой, а оставшиеся оказываются ослабленными. Причина этого - ошибки при подготовке к зимовке. Чтобы избежать их, достаточно исполнять четыре простых правила.

Правило первое - своевременно обеспечивайте пчелиные семьи необходимым количеством корма на зиму. Чтобы семья благополучно перезимовала и хорошо развивалась до начала первого весеннего поддерживающего медосбора, ей необходимо 22–25 кг углеводного корма и достаточное количество перги. Для создания таких запасов иногда приходится скармливать некоторое количество сахарного сиропа. При этом надо избежать трех ошибок.

Во-первых, слишком позднее кормление (в сентябре, а иногда и в октябре) приводит к изнашиванию организма пчел, идущих в зиму, их физиологическому старению и сокращению продолжительности жизни. Слабые семьи при таком режиме бывают не в состоянии довести сироп до необходимой концентрации (около 82% сахаров), и он остается незапечатанным, отчего зимой сильно разжижается и закисает. Кроме этого, при поздней подкормке не вся сахароза бывает инвертирована, что затрудняет процесс усвоения пчелами корма, способствует переполнению кишечника и появлению поноса, приводит к гибели семей.

Во-вторых, скармливание слишком концентрированного сиропа (например,2 кг сахара на 1 л воды). В этом случае пчелы хотя и доводят быстрее корм до необходимой концентрации и запечатывают его, но значительная часть сахарозы остается нерасщепленной. Оптимальное соотношение сахара и воды 1,5: 1.

В-третьих, добавления в сахарный сироп различных кислот (уксусной, лимонной и др.). Такая рекомендация основана на предположении, что доведение кислотности сиропа до кислотности меда облегчает инвертирование сахара и тем самым предотвращает истощение запаса ферментов у пчел. Однако имеются многочисленные данные о том, что сироп, подкисленный до рН 4,5, после переработки пчелами содержит до 29% сахарозы, тогда как без подкисления ее содержание не превышает 3–5% (Малаю, 1979). Чем выше кислотность сиропа, тем меньше пчелы выделяют секрета желез, а значит, и ферментов. Это и объясняет неполное расщепление сахара в подкисленном сиропе. Нередко пчеловоды дают пчелам при осенней подкормке антибиотики для профилактики гнильцовых заболеваний и нозематоза. При отсутствии признаков болезни делать этого не следует, так как применяемые препараты блокируют работу механизмов иммунитета пчел, что является, в частности, одной из причин появления в семьях весной аскосфероза (Болдырев, 2000,2004).

Таким образом, сироп для пополнения зимних запасов необходимо давать сразу же после прекращения летнего медосбора, то есть с середины до конца августа (середины сентября). В этом случае его переработкой будут заниматься летние, физиологически уже состарившиеся и неспособные обеспечить нормальную зимовку особи. После их отхода останется поколение физиологически молодых жизнеспособных пчел.

Правило второе - соблюдайте сроки наращивания осенних пчел. Физиологические изменения внутренних органов пчел и увеличение продолжительности жизни насекомых обусловлены, с одной стороны, усиленным питанием осенних поколений пыльцой и, с другой - полным отсутствием открытого расплода, который они должны были бы выкармливать. По данным Малаю (1979), для физиологической подготовки к зиме каждая пчела использует 28 мг азота, или 7,5 мг белка. Считая, что в пыльце содержится в среднем 25% белка, а усваивается из него около 70% (по Малаю, 1979), каждое насекомое должно съесть около 100 мг пыльцы, что составляет примерно 130% массы взрослой особи. Понятно, что такое количество пыльцы пчелы могут потреблять лишь при условии периодического опорожнения кишечника. Анализ большого количества данных литературы, а самое главное, собственный более чем 45-летний опыт работы убедили меня в том, что основную массу физиологически молодых (осенних) пчел в условиях Тамбовской области составляют особи, родившиеся из яиц, отложенных маткой в период с 25 июля до 20 августа. Но яйцекладку в это время нужно активно стимулировать. Гнезда следует своевременно сформировать так, чтобы в них было не менее 4–5 сотовых рамок, пригодных для откладки яиц. Именно сейчас как нельзя более кстати окажется активность молодых маток, которые более интенсивно откладывают яйца в конце лета по сравнению со старыми. Так, по данным В.А. Нестерводского (1953), в семьях с молодыми матками осенью расплода было на 41% больше, чем в семьях с двухлетними, и на 66% больше, чем в семьях с трехлетними матками.

В последней декаде августа нужно уже принимать меры по ограничению яйцекладки с таким расчетом, чтобы добиться полного ее прекращения к концу месяца. Достичь этого можно, ежедневно скармливая в течение 2–3 дней по 2–3 л сахарного сиропа. В результате к началу сентября число выкармливаемых личинок сократится до минимума, а к 10 сентября в гнездах останется только запечатанный расплод. Так, пчелы, родившиеся в августе и сентябре, не будут выкармливать расплод, поэтому и календарно, и физиологически окажутся молодыми, благополучно перезимуют и сохранят свой биологический потенциал для выращивания большого количества пчел весной. Пчелы, родившиеся из яиц, отложенных в сентябре, в большинстве случаев оказываются физиологически неполноценными. Для того чтобы молодая пчела приобрела способность выделять маточное молочко, она должна усиленно питаться пыльцой. В противном случае глоточные железы и жировое тело - основные депо питательных веществ - останутся недоразвитыми. Однако в это время цветение пыльценосов прекращается, а перга бывает залита медом и запечатана, с понижением температуры пропадает возможность совершать регулярные очистительные облеты. Все это отрицательно сказывается на молодых особях.

Нередко пчеловоды недоумевают: почему выжившие, хотя и сильно ослабевшие, семьи погибают уже после первого очистительного облета? А объясняется это просто: ошибки, допущенные при подготовке к зиме, приводят к тому, что пчелы к концу зимы исчерпывают свой биологический потенциал и гибнут до того, как обеспечивают себе смену.

Правило третье: не оставляйте в зиму слабые семьи, особенно для зимовки на воле. Чем слабее семья, тем больше энергии и корма расходуют пчелы на поддержание внутри клуба необходимой температуры, тем сильнее изнашиваются. Минимальный расход корма наблюдается у семей силой 9–12 улочек (около 1,4 кг/улочку), максимальный - силой 4–5 улочек (2,4–2,7 кг/улочку). Температура внутри клуба пчел сильной семьи держится на уровне 18–20°С, а на поверхности в холодное время опускается до 5°С. В слабых семьях эти показатели на 1–2° выше. Этот штрих имеет большое значение, так как поддержание более высокой температуры требует большей активности пчел и, следовательно, большего расхода энергии, что ведет к усиленному износу организма насекомых: начинается переполнение кишечника каловыми массами, ослабление иммунной системы пчел, и в итоге гибель зимой или крайнее ослабление весной. Слабые семьи перед зимовкой следует объединять, а весной можно делать отводки и восстанавливать численность семей.

Правило четвертое: оптимально утепляйте ульи перед наступлением холодов и обеспечивайте хорошую вентиляцию. При зимовке на воле верхнее утепление должно быть толщиной не менее 12–14 см. Очень важно хорошо утеплять и дно улья, плотно заполняя пространство между ним и землей пористым материалом, например: сухими кленовыми листьями, опилками и т.п. При этом важно предотвратить намокание утепляющего материала. Очень удобна для этого полиэтиленовая пленка.

Вентиляция необходима. Нижний леток должен быт?