Курсовая работа: Театр в системе досуговых предпочтений студентов Москвы

Предмет исследования - выбор досуга студентов и значение театра в этом выборе студента.

Цель исследования: определить значение и роль театра в системе досуговых предпочтений студентов Москвы

Задачи исследования:

1) Определить предпочтения студентов

2) Выявить причины, которые влияют на выбор студента при проведении свободного времени

3) Охарактеризовать основы положения досуговой системы студента города Москвы

4) Сделать необходимые выводы

3. Контент

Становится очевидно, что студенческий досуг обладает ярко выраженной спецификой на фоне предпочтений их родителей. И если в элементах «просто» отдыха поколения остаются во многом схожи (что естественно, исходя из большинства устоявшихся традиций просмотра телевидения, общения с друзьями, ничегонеделания или помощи родителям по хозяйству, если попросят), то по многим другим избираемым способам проведения свободного времени студенты явно опережают своих родителей.

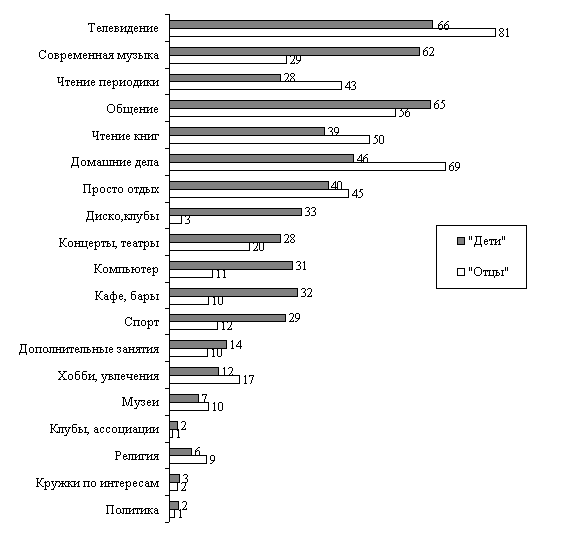

Прежде всего, это касается посещения ночных клубов, молодежных дискотек, музыкальных тусовок (здесь разрыв десятикратный), увлечения спортом, компьютером, посещения кафе, баров и ресторанов. Не слишком-то современную молодежь, то есть студентов города Москвы привлекает социально-гражданский компонент досуга (участие в гражданских инициативах, различных клубных ассоциациях, объединениях по интересам, как впрочем и политика - на этом мы намерены остановиться чуть позже). Однако и их родители пока не слишком-то рьяные участники формирующегося гражданского общества. Тем не менее, надо подчеркнуть, что приверженность определенным формам заполнения свободного времени и выбор модели социального участия зависят не только от моды или общепринятых вкусовых стандартов, но и от культурного потенциала людей, в частности многие вкусы и запросы. То, что могло бы исходить от старшего поколения в качестве положительного примера (посещение театра), не всегда с успехом культивируется поколением “next”. Очевидно, студенты реже, чем их родители, читает книги, не стремится к дополнительному самообразованию (хотя это и студенты), не составляет основной аудитории театров и серьезных концертных залов. Проведенное межпоколенческое сравнение указывает, что в основе досуговой активности определенной доли российской студенческой группы в основном заложен гедонистический компонент, направленный на сиюминутные удовольствия и развлечения. Тем не менее, это далеко не всегда так. Студенты, как и все социальные слои, не является чем-то гомогенным, полностью стандартизированным. Если рассмотрим развитие форм студенческого досуга в динамике, то отметим, что с течением времени интересы и пристрастия молодого поколения отнюдь не замыкались на одних лишь развлечениях. Такие формы заполнения свободного времени как чтение, хобби, различные дополнительные занятия, сохраняющие свою значимость и сегодня, но лишь в малых формах. (рис.1)

Рис 1. Место театра в системе досуга студентов Москвы (сравнение «отцов» и «детей»

За последние годы наблюдаются некоторые весьма позитивные изменения, в частности явное смещение досуговых интересов студентов Москвы в сторону все большего стремления к получению информации. За последние несколько лет в студенческой среде существенно повысилась значимость таких средств массовой информации как радио и периодическая печать, возрос интерес к телевидению, опережающими темпами в подгруппах до 26 лет растет популярность компьютера и как средства обучения, и как формы развлекательного заполнения досуга. В среднем каждый третий студент - россиянин в настоящее время заявляет, что в свободное время увлечен компьютером, программированием, Интернетом, компьютерными играми (что почти в три раза больше по сравнению с 1997 годом). То же самое касается стремления молодежи к самосовершенствованию, получению дополнительных знаний, умений, навыков, повышению квалификации – интерес к этим формам заполнения досуга за последние годы тоже постепенно повышается.[2]

В целом можно сказать, что студенты почти полностью овладели компьютерной грамотностью (во многом благодаря урокам информатики в средней школе) и готовы применять свои знания на практике, причем не только в игровых, но и в учебных целях. Всего 16% опрошенных студентов Москвы заявили, что они не владеют компьютером (для сравнения – среди поколения «отцов» таких в 2008 году было не менее 40%, а если говорить про ситуацию десятилетней давности – то и все 65%). Кстати, и каждый третий молодой человек в 1997 году признавался, что не знаком с компьютером даже на уровне простого пользователя. Наиболее депривироваными с точки зрения доступа к освоению компьютерной техники на сегодняшний день остаются традиционно слабые группы российской молодежи: жители села и представители бедных семей.

Студенты, прямо заявляющие, что для работы им компьютер не нужен, в половине случаев им пользуются либо дома, либо у друзей, либо в Интернет-кафе. Явно они это делают в целях обогащения и разнообразия собственного досуга. К тому же и каждый третий взрослый заявляет, что пользуется компьютером время от времени, хотя либо уже не работает (что чаще всего), либо его работа не требует компьютерных навыков.

Таким образом театр уступает место другим видам увлечении и времяпровождения у студентов, что объясняется нехваткой средств как у самих студентов, так и у театров - недостаток финансирования.

4. Степень разработанности

Театральное искусство объявляется основным и едва ли не единственным фактором нравственного, эстетического, гражданского воспитания личности. При этом зачастую его влияние искусственно вырывают из общей духовной атмосферы, в которой вращается человек, игнорируется определяющая роль трудовой деятельности и социальных отношений в формировании духовного и, уже, творческого потенциала личности.[3]

Роль искусства в процессе формирования личности можно определять как корректирующую, обогащающую, усиливающую нравственно-эстетическое и творческое влияние труда, окружающих условий. Искусство в определенном смысле и в определенных условиях способствует разрешению возникающих противоречий в процессе развития творческой личности, снимает дисгармонирующие факторы, создает определенный художественный фон.

Роль театрального коллектива как творца оригинальных произведений искусства или их интерпретатора имеет относительную ценность, на первый план выступает проблема его педагогической направленности, выполнения им социально-педагогической функции.

В чем же заключается специфика театра как предмета воспитания, средства всестороннего и гармонического развития личности?

Прежде всего нужно подчеркнуть: искусство не является единственной формой общественного сознания, формирующей личность. Воспитательную нагрузку осуществляют наука, политика, идеология, мораль, право. Но воздействие каждой из этих форм общественного сознания носит локальный характер. Мораль определяет нравственное воспитание, право - правовое, идеология, политика - идейно-мировоззренческое. [4]

Театр влияя на сознание, духовно-эмоциональный мир человека, ( тем самым формирует его целостный облик; активно содействует духовному росту, воспитывает идейные и нравственные убеждения, стимулирует, социально-преобразующую деятельность, повышает политическую культуру, культуру труда и быта.[5]

Эстетическая игра, развлечение незаметно переводят богатство нравственного содержания искусства в личностное достояние. Формируется целостное отношение человека к миру, накладывается отпечаток на все стороны его жизни и деятельности, на отношения, понимание цели и смысла жизни. Театр обостряет ум, нравственно облагораживает чувства, расширяет кругозор. Процесс «катарсического» - «очищающего» воздействия искусства, конечно, сложен и неоднозначен. Он связан глубинными корнями с явлениями, происходящими в психике, духовном мире личности; на него оказывают непосредственное или опосредованное влияние факторы социального бытия, которые могут как усиливать, так и снижать эффективность процесса.

Советскими психологами, в первую очередь Л. Выготским, С. Рубинштейном, Б. Тепловым, Л. Якобсоном, достаточно всесторонне и глубоко проанализировано и экспериментально подтверждено влияние театра на развитие личности: умственное, нравственное, эстетическое; вскрыты природа художественных способностей и предрасположенность человека к театральному искусству как форме деятельности.

Основной приметой взаимодействия искусства с человеком является глубокая эмоциональная, чувственная основа этого процесса. Однако эмоциональная интенсивность различных видов деятельности неодинакова. В научном познании эмоции носят подчиненный, фоновый характер. Здесь на первом плане мышление, сознание. В искусстве, художественной практике доминирующее значение имеют эмоции, эмоционально-чувственный опыт. На их основании возникает и сознательное, идейно-образное видение, и понимание содержания искусства. [6]

Эмоциональное мышление, или мышление эмоциями, возникшее как результат соприкосновения с искусством, имеет непосредственный выход на действия человека, их смысловое и эмоциональное наполнение. Эмоции, чувства, как известно, не являются конечным продуктом психической деятельности. Они предстают как вполне конкретный результат (при определенной условности термина) влияния театрального искусства, проявляющийся в форме определенных действий или придания этим действиям соответствующей окраски. Оказывая влияние на поступки, мотивы поведения, эмоции обретают зримые очертания и формы проявления.

Заключение

В заключении хотелось бы отметить, что любое искусство, театр обладает воспитательными функциями, которые подлежат реализации лишь в театральном творческом коллективе. Правильно организованная педагогическая работа позволяет участникам более плодотворно решать поставленные задачи, достигать желаемого результата.

Тем самым следует отметить, что посещение театра, это такая же обязанность, как и посещение учебного заведения, с той лишь разницей, что эта форма не навязывается обществом, именно поэтому отчасти студенты Москвы не посещают в основном театры.