Курсовая работа: Теоретико-правовой анализ правоприменительной деятельности

Закрепление принятого по делу решения осуществляется в форме специальных юридических актов. Они называются актами применения права. Акт применения права - это официальное властное предписание (решение) по юридическому делу, принятое компетентном органом на основе действующих правовых норм с учетом конкретных жизненных обстоятельств в отношении персонально определенных лиц.

Завершающей частью этой стадии правоприменения является доведение содержания принятого решения до сведения заинтересованных лиц, без чего оно не может считаться правомерным.[12]

Реализация принятого акта.

Бывают случаи, когда принятое и доведенное до сведения исполнителей решение по делу не исполняется, то есть сам факт издания акта применения не всегда гарантирует его претворение в жизнь. Поэтому принципиально важно осуществить необходимые меры для того, чтобы предписания правоприменительного акта были своевременно исполнены, реализованы в фактической деятельности субъектов права. Лишь после этого процесс реализации норм права путем их применения можно считать завершенным.[13] Итак, что касается основных стадий процесса реализации юридических норм в форме их применения, то к ним относятся: установление, анализ и оценка фактических обстоятельств дела; выбор (отыскание) правовой нормы, подлежащей применению; проверка подлинности текста правовой нормы; толкование правовой нормы, разрешение возможных коллизий между нормами; принятие решения по делу и издание акта применения правовой нормы, доведение его содержания до сведения исполнителей; реализация принятого акта.

3. Акты применения норм права: понятие, особенности, виды

Правоприменительный акт - один из видов правовых актов. Он определяется в юридической науке как известный официальный документ, изданный компетентным органом или должностным лицом по какому-либо делу (вопросу) в отношении конкретного субъекта или субъектов на основе соответствующей правовой нормы.

Назначение актов применения права вытекает из их названия - они призваны применять юридические нормы к соответствующим лицам, но ни в коем случае не создавать новые нормы и не изменять или дополнять старые; это не их функция.[14]

Наиболее характерные признаки правоприменительных актов заключаются в следующем:

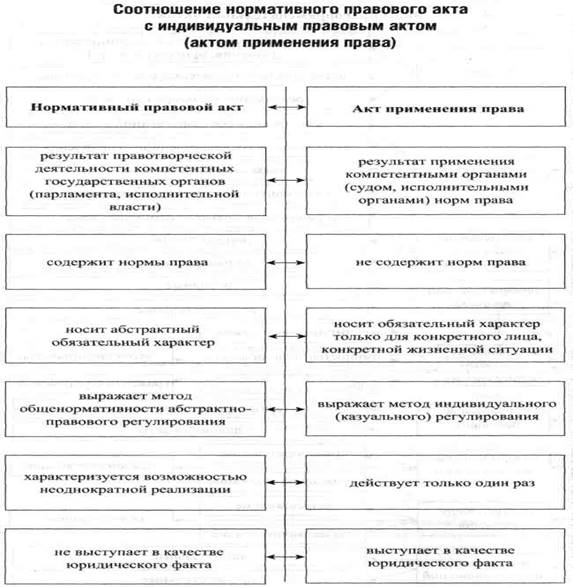

1) они имеют индивидуально-определенный характер, т.е. относятся к конкретным лицам, которых можно назвать поименно (например, приговор суда, приказ об увольнении работника с работы, указ о награждении гражданина орденом). Этим они отличаются от нормативных актов, имеющих безличную (неперсонифицированную) природу;

2) являются властными и обязательными для исполнения, поскольку исходят от государства либо с его согласия от общественных объединений, органов местного самоуправления, других структур и образований (делегированные полномочия); за неисполнение таких актов могут последовать санкции;

3) не содержат в себе правовой нормы (общего правила поведения), поэтому не являются источником и формой права; их назначение - не создавать, а применять нормы права;

4) выступают в качестве юридических фактов, порождающих конкретные правоотношения между тем, кто применяет норму, и тем, к кому применяют; тем самым эти акты осуществляют локальное (казуальное) правовое регулирование, конкретизируя общие предписания;

5) исчерпываются однократным применением и на иные ситуации и других субъектов не распространяются; после разового применения прекращают свое действие

6) обеспечиваются государственным принуждением, так как речь идет о претворении воли законодателя в жизнь, если даже для этого требуется использовать силу власти (схема 1).[15]

Схема 1

Следует иметь в виду, что далеко не все официальные документы представляют собой правоприменительные акты (например, разного рода справки, доверенности, квитанции, накладные, платежные поручения, дипломы, аттестаты, грамоты, удостоверения личности и т.д.), так как они не подходят под указанные выше признаки. Подобные "казенные бумаги" выступают технико-операционными средствами служебных взаимоотношений между гражданами и организациями, а также последних между собой.

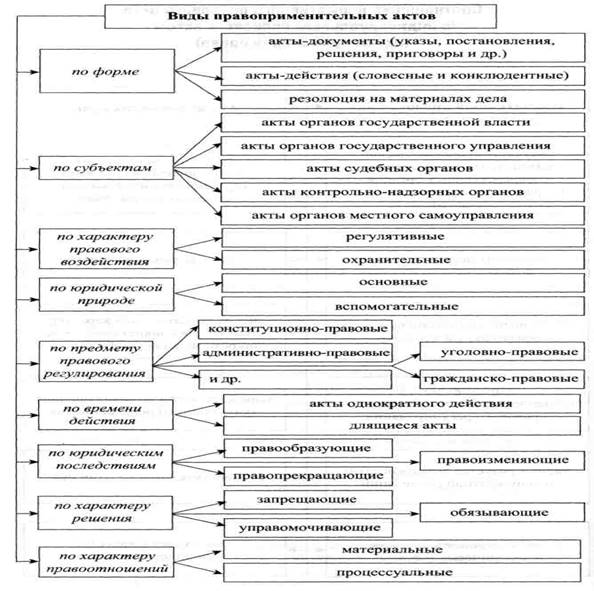

Акты применения норм права отличаются большим разнообразием, поэтому они классифицируются по различным основаниям (схема 2).

Схема 2

Правоприменительные акты, воплощенные в форму письменного документа, подразделяются на отдельные структурные части. Наиболее сложные из них состоят из четырех элементов: вводной, констатирующей, мотивировочной и резолютивной частей.

В вводной части указывается наименование правоприменительного акта (постановление, решение, распоряжение и др.) и органа, принявшего этот акт, дата рассмотрения дела и его основные участники. В констатирующей части излагается краткое описание (фабула) дела.

Важнейшую и наиболее сложную часть правоприменительного акта составляет его мотивировка. В нее входит описание добытых по делу доказательств, их оценка, доводы, которыми руководствовался правоприменительный орган, отвергая те или иные доказательства, а также ссылка на закон и его статьи, примененные в деле. Резолютивная часть акта содержит квалификацию дела и принятое по нему решение, а также сведения о порядке его обжалования.[16]

Итак, правоприменительные акты, как и нормативно-правые, принимаются государственными органами, органами местного самоуправления, могут исходить от одних и тех же органов и должностных лиц. Общеобязательный характер правоприменительных актов выражается в их обеспеченности принудительной силой государства, его органов. Акт применения нормы права представляет собой правовой акт, изданный компетентным государственным органом или должностным лицом и устанавливающий права, обязанности участников конкретных правоотношений либо меру ответственности конкретных лиц за совершенное ими правонарушение.

4. Правопримение в России: обзор проблем и пути их преодоления

В российской правоприменительной практике в последнее время можно столкнуться с самыми невероятными парадоксами. О проблемах создания, толкования и применения законов в России ученые говорят и пишут часто.

Исследователи выделяют следующие причины возникающих проблем в правоприменительном секторе.

1. Первая группа таких факторов представлена внутренними потребностями социальной системы по урегулированию юридическими нормами вновь возникающих или изменившихся, модифицированных общественных отношений. Неадекватность проводимой политики (правовой базы и правоприменительной практики) существующим в России политическим и экономическим реалиям, рост сферы не правовых отношений, в том числе теневого сектора экономики, коррупции, и, как следствие, - рост социальной напряженности.[17]

2. Вторая группа факторов связана с процессами интеграции России в международную экономическую и правовую систему. Усиление взаимодействия международного и внутригосударственного права порождает много проблем, которые пока еще не разрешены. Это, в частности, соотношение Конституции Российской Федерации и международного договора, четкое и исчерпывающее определение перечня «общепризнанных принципов и норм международного права», которые в соответствии со статьей 15 Конституции Российской Федерации являются частью российской правовой системы. Не определены также порядок определения коллизий между нормами международного договора и внутригосударственного законодательства, юридические процедуры их преодоления.[18]