Курсовая работа: Влияние отраслей народного хозяйства на окружающую среду

Основными источниками теплового загрязнения водоемов являются конденсаторы турбин. Из них отводится приблизительно от половины до двух третей всего количества теплоты, получаемой от сгорания органического топлива, что эквивалентно 35—40 % энергии используемого топлива.

Считается, что для конденсации пара на каждую турбину типа К-300-240 требуется до 10 м3 /с воды, а для турбины К-800-240 — уже 22 м3 /с, и все это количество воды покидает конденсатор с температурой не менее 30°С.

Агрессивность и вредное влияние на природу теплой и горячей воды значительно усиливаются одновременным ее отравлением сбросами загрязненных стоков от других источников.

Следует, однако, отметить, что при использовании оборотной системы водоснабжения повышение температуры в водохранилищах-охладителях ТЭС в определенных условиях может оказаться для народного хозяйства экономически вполне оправданным. Известно, например, что в средней полосе России такие водохранилища можно заселять теплолюбивыми растительноядными рыбами, обеспечивающими питательную продукцию 25—30 ц/га в год. Подогретая вода может использоваться также для обогрева теплиц и т. п. Использование отходов теплоты позволяет в этом случае создавать так называемые энергобиологические комплексы, над развитием и совершенствованием которых работает широкий круг ученых.

Вместе с тепловым загрязнением водоемов наблюдается аналогичное загрязнение и воздушного бассейна. Только примерно 30 % потенциальной энергии топлива превращается сегодня на ТЭС в электроэнергию, а 70 % ее рассеивается в окружающей среде, из них 10 % приходится на горячие газы, выбрасываемые через дымовые трубы.

Атомные электростанции и окружающая среда

Атомная энергетика (5,9% мирового потребления коммерческой энергии) после периода быстрого роста в 70-е годы и начале 80-х испытывает жесточайший кризис, чему причиной всплеск социальных противоречий, экологическая и политическая оппозиция во многих странах, технические трудности обеспечения возросших требований безопасности АЭС и проблема захоронения радиоактивных отходов, перерасход затрат на строительство и сильный рост себестоимости электроэнергии, произведенной на АЭС. Тем не менее у атомной энергетики есть хорошее будущее, причем, по-видимому, путь к успеху лежит на пути к реализации новых физических принципов. В последнее десятилетие количество работающих в мире реакторов и их установленная мощность растут чрезвычайно медленно (на 1 января 1996г. число их составило 437 при мощности 344 ГВт против 426 и 318 ГВт на 1 января 1990г.). В мире есть большое количество стран, энергетика которых в значительной мере основана на атомной энергии (Литва, Франция, Бельгия, Швеция, Болгария, Словакия, Венгрия имеют долю "атомного" электропотребления свыше 40%).

Атомные электростанции осуществляют значительно большие сбросы теплоты в водные бассейны, чем ТЭС, при одинаковых параметрах, что повышает интенсивность теплового загрязнения водоемов. Считается, что потребление охлаждающей воды на АЭС примерно в 3 раза больше, чем на современных ТЭС. Однако более высокий КПД АЭС с реакторами на быстрых нейтронах (40—42%), чем у АЭС на тепловых нейтронах (32-34%), позволяет примерно на одну треть сократить сброс теплоты в окружающую среду по сравнению со сбросом теплоты АЭС с водоохлаждаемыми реакторами.

Проблема радиационной безопасности эксплуатации АЭС является многоплановой и достаточно сложной. Главным источником возникновения опасной радиации является ядерное горючее. Изоляция его от окружающей среды должна быть достаточно надежной. С этой целью сначала ядерное топливо формируется в брикеты, материал матрицы которых удерживает большую часть продуктов деления радиоактивных веществ. Брикеты, в свою очередь, размещаются в тепловыделяющих элементах (твэлах), выполненных в виде герметически запаянных трубок из циркониевого сплава. Если все же произойдет хотя бы незначительная утечка продуктов деления из твэлов вследствие возникших в них неисправностей (что само по себе маловероятно), то они попадут в охлаждающий реактор реагент, циркулирующий по замкнутому контуру.

Реактор способен выдерживать огромные давления. Но и это не все: реактор окружает мощная железобетонная оболочка, способная выдержать самые сильные когда-либо отмечавшиеся ураганы и землетрясения и даже прямое попадание потерпевшего аварию самолета.

Наконец, для полной безопасности населения окружающего района осуществляется защита расстоянием, т.е. АЭС размещается на некотором удалении от жилых массивов.

Другим источником радиационной опасности являются различные радиоактивные отходы, неизбежно возникающие во время эксплуатации реакторов. Различают три вида отходов: газообразные, жидкие и твердые.

Загрязнение атмосферы газообразными (летучими) радиоактивными отходами через вентиляционную трубу ничтожно. В худшем случае оно не превышает нескольких % предельно допустимого уровня, установленного нашим законодательством и Международной комиссией по радиологической защите, требования которой значительно ниже. Это достигается путем использования высокоэффективной системы очистки газов, имеющейся на каждой АЭС.

Таким образом, с точки зрения сохранения чистоты атмосферы АЭС оказались несравненно благоприятнее ТЭС.

Вода, загрязненная низкоактивными радиоактивными веществами, дезактивируется и используется повторно, и лишь незначительное количество ее сливается в бытовую канализационную систему, при этом загрязнение от нее не превышает максимальных уровней, допустимых для питьевой воды.

Несколько сложнее решается проблема с очисткой и хранением высокоактивных жидких и твердых отходов. Трудность здесь состоит в том, что такие радиоактивные отходы не могут быть искусственно нейтрализованы. Естественный радиоактивный распад, который для некоторых из них длится сотни лет, является пока единственным средством устранения их радиоактивности.

Вследствие этого высокоактивные жидкие отходы должны быть надежно захоронены специально для этого в приспособленных камерах. Предварительно отходы подвергают "отвердению" путем нагрева и выпаривания, что позволяет значительно (в сотни раз) уменьшить их объем.

Твердыми отходами АЭС являются детали демонтированного оборудования инструмент, отработавшие фильтры для очистки воздуха, спецодежда, мусор и т.д.

Эти отходы после сжигания и прессования для уменьшения габаритов помещаются в металлические контейнеры и также захораниваются в подземных камерах (траншеях).

Основными радиоактивными отходами АЭС являются отработавшие твэлы, которые содержат уран и продукты деления, в основном плутоний, остающийся опасным в течение сотен лет. Они также подлежат захоронению в специальных подземных камерах. Чтобы предотвратить растекание радиоактивных отходов при возможных разрушениях подземных камер, отходы предварительно превращают в твердую стеклообразную массу. Создаются также специальные установки для переработки р/а отходов.

Некоторые страны, в частности Англия и отчасти США, производят захоронение отходов в специальных контейнерах, опускаемых на дно морей и океанов. Такой способ захоронения отходов таит в себе громадную потенциальную опасность радиационного загрязнения морей в случае разрушения контейнеров под воздействием коррозии.

Чтобы полностью устранить радиационную опасность АЭС, их ядерные реакторы снабжают практически безотказной аварийной защитой; резервными системами охлаждения, срабатывающими при внезапном повышении температуры; устройствами, удерживающими осколки радиоактивных веществ; запасными резервуарами на случай выброса радиоактивных газов. Все это при надлежащем уровне надежности оборудования и его эксплуатации приводит к тому, что атомные электростанции практически не оказывают загрязняющего воздействия на окружающую среду (Менеджмент …, 2007).

Однако потенциальная опасность выброса в атмосферу значительного количества радиоактивных продуктов все же имеется. Она реально может возникнуть при аварийном нарушении герметичности защитных барьеров, которые воздвигаются на пути возможного распространения радиоактивных веществ.

Радиационная безопасность АЭС для окружающей среды в этом случае определяется надежностью указанных защитных барьеров, а также эффективностью работы технологических схем, осуществляющих последующее поглощение и удаление радиоактивных веществ, проникающих через указанные барьеры.

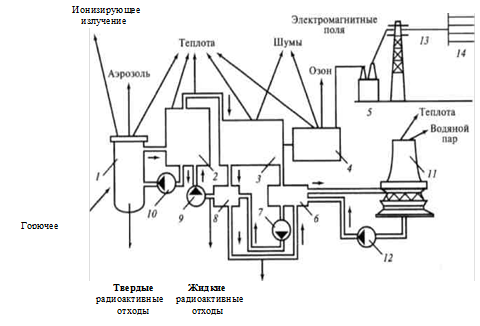

На рис. 3 изображена общая схема воздействия АЭС на окружающую среду.

Рассмотренные некоторые вопросы радиационной безопасности касаются только АЭС, работающих на тепловых нейтронах. Для АЭС на быстрых нейтронах возникают дополнительные проблемы обеспечения радиационной безопасности, связанные, в частности, с необходимостью захоронения таких нарабатываемых как америций и кюрий.

Рис. 3. Влияние АЭС на окружающую среду:

/ — реактор; 2 — парогенератор; 3 — турбина; 4 — генератор; 5 — подстанция; 6 — конденсатор; 7 — конденсатный насос; 8 — регенеративный водоподогреватель; 9 — питательный насос; 10,12 — циркуляционные насосы; 11 — градирня; 13 — линия электропередачи; 14 — потребители электроэнергии.