Отчет по практике: Технологии в химической промышленности

3. Транспортирующие средства.

Аппарат – техническое устройство или приспособление, предназначенное для проведения химико-технологических процессов.

Машины – устройство, выполняющее механические с целью преобразования вещества, энергии или информации.

Транспортирующие средства – оборудование (чаще всего машины), предназначенное для перемещения вещества по территории предприятия.

В зависимости от назначения оборудование хим. производств делят на:

1. Универсальное.

2. Специализированное.

3. Специальное.

Универсальное – оборудование, которое может использоваться без изменений в различных химических производствах (насосы, компрессоры, вентиляторы, центрифуги, сушилки, калориферы и т.д.).

Специализированное – оборудование, предназначенное для проведения одного процесса в разных модификациях (теплообменник, ректификационная колонна, холодильники, абсорберы и т.д.).

Специальное – оборудование, предназначенное для проведения только одного процесса (дробилка, пресс, сепаратор, сушилка, реактор и т.д.).

Все технологическое оборудование делят на основное и вспомогательное.

Основное – то оборудование, в котором получается промежуточный или целевой продукт.

Вспомогательное – оборудование, предназначенное для промежуточных, дополнительных операций (хранилища, резервуары, емкости, трубопроводы, трубопроводная арматура).

Для инженера работа с оборудованием заключается:

1. Проектирование – создание достаточного количества информации об оборудовании. Предполагает создание графической информации (чертежи, 3D-модели), и выполнение расчетов.

2. Изготовление, сборка, монтаж.

3. Эксплуатация.

4. Ремонт оборудования.

5. Материаловедение и правильный выбор материалов.

6. Выбор и использование электрооборудования.

7. Обеспечение безопасности оборудования, как при проектировании, так и при эксплуатации.

8. Обеспечение надежности оборудования.

Вся вышеперечисленная работа с оборудованием в современных условиях предполагает правильное применение компьютерной техники.

2. коксовые печи

2.1 Устройство коксовой печи

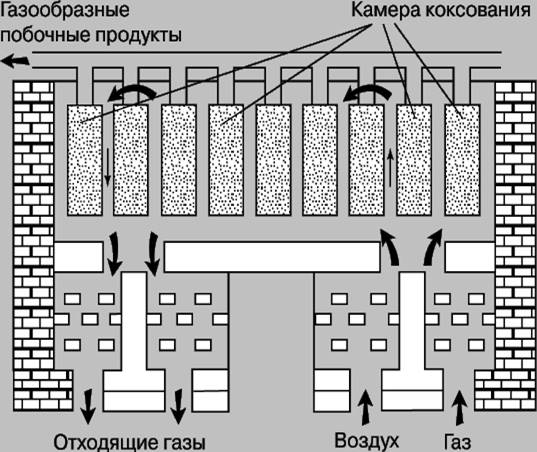

Коксовая печь - технологический агрегат, в котором осуществляется коксование каменного угля. Первые коксовые печи (так называемые стойловые) стали применять в начале 19 в. Они состояли из кирпичных стенок высотой до 1,5 м и длиной до 15 м, расположенных друг от друга на расстоянии 2—2,5 м. Загруженный в пространство между стенками уголь покрывали сверху и с торцов землёй и поджигали. Коксование продолжалось 8—10 дней. В 30-х гг. 19 в. появились ульевые печи, в которых коксование протекало в закрытых куполообразных камерах с небольшим доступом воздуха. В середине 19 в. получили распространение пламенные коксовые печи с внешним обогревом. Угольную шихту загружали в выложенные из огнеупорного кирпича камеры, разделённые обогревательными простенками с вертикальными каналами, в которых сжигался коксовый газ. Важным этапом явилось создание в 70-х гг. 19 в. коксовые печи с улавливанием химических продуктов из коксового газа. В этих печах камеры коксования были отделены от отопительных простенков. Современные коксовые печи по способу загрузки угольной шихты и выдачи кокса подразделяют на горизонтальные и вертикальные. Наиболее широко распространены горизонтальные коксовые печи периодического действия. Такие коксовые печи состоят из камеры коксования, обогревательных простенков, расположенных по обе стороны камеры, регенераторов. На верху камеры коксования предусмотрены загрузочные люки, с торцов камера закрыта съёмными дверями. Длина камер достигает 13—16 м, высота 4—7 м, ширина 0,4—0,5 м. Обогрев камер осуществляется за счёт сжигания в вертикальных каналах простенков коксового, доменного или др. горючего газа. Период коксования одной угольной загрузки зависит от ширины камеры и температуры в обогревательных каналах и составляет обычно 13—18 ч. По окончании коксования раскалённый кокс выталкивают из камеры через дверные проёмы коксовыталкивателем и тушат. Для компактности коксового цеха и лучшего использования тепла коксовые печи объединяют в батареи (по 61—77 коксовых печей в каждой) с общими для всех печей системами подвода отопительного газа, подачи угля, отвода коксового газа. Все операции по обслуживанию коксовые печи (загрузка, съём и закрытие дверей и люков, выдача и тушение кокса и т.д.) механизированы и автоматизированы. Разрабатываются коксовые печи непрерывного действия, например вертикального и кольцевого типа. [1]

2.2 УСТРОЙСТВО КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ