Реферат: Артикуляционный аппарат

3. Шило-язычная мышца: начинается в виде тонкого пучка от шиловидного отростка, находящегося на основании черепа, идет вперед, входит в край языка и направляется к средней линии навстречу одноименной мышце противоположной стороны; эта мышца является антагонистом первой: она втягивает язык в полость рта.

Во вторую группу мышц языка входят:

1. верхняя продольная мышца языка , расположенная

под слизистой оболочкой спинки языка; волокна

ее заканчиваются в слизистой оболочке спинки и

кончика языка; при сокращении эта мышца

укорачивает язык и загибает кончик его кверху.

2. нижняя продольная мышца языка , представляющая собой длинный узкий пучок, располагающийся под слизистой оболочкой нижней поверхности языка; сокращаясь, сгорбливает язык и загибает кончик его книзу.

3. поперечная мышца языка , состоящая из нескольких пучков, которые, начавшись на перегородке языка, проходят через массу продольных волокон и прикрепляются к внутренней поверхности слизистой оболочки бокового края языка; назначение мышцы – уменьшать поперечный размер языка.

Сложно переплетенная система мышц языка и разнообразие точек их прикрепления обеспечивают возможность в больших пределах изменять форму, положение и напряжение языка, что играет большую роль в процессе произношения звуков речи, я также в процессах жевания и глотания.

Дно полости рта образуется мышечно-перепончатой стенкой, которая идет от края нижней челюсти к подъязычной кости. Слизистая оболочка нижней поверхности языка, переходя на дно полости рта, образует на средней линии складку – уздечку языка.

Двигательную иннервацию язык получает от подъязычного нерва, чувствительную – от тройничного, вкусовые волокна – от языкоглоточного.

Подъязычная кость выполняет активную роль а процессе моторики языка, так как подъязычная кость является одним из опорных пунктов языка. Она располагается на по средней линии шеи, чуть ниже и кзади от подбородка. Эта кость служит местом прикрепления не только скелетных мышц языка, но и мышц, которые образуют диафрагму или нижнюю стенку ротовой полости.

Подъязычная кость вместе с мышечными образованиями обеспечивают изменение ротовой полости по ее форме и величине, а значит, принимают участие в резонаторной функции.

Зубная система является непосредственным продолжением небного свода – это система коронок зубов.

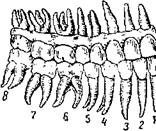

Зубы располагаются в виде двух дуг (верхней и нижней) и укреплены в альвеолах (ячейках) верхней и нижней челюстей (рис.6).

|

В каждом зубе различают коронку, выступающую из челюстной ячейки, и корень, сидящий в ячейке; между коронкой и корнем имеется слегка суженное место – шейка зуба. По форме коронки зубы делятся на резцы, клыки, малые коренные и большие коренные. Резцы и клыки относятся к передним, или фронтальным, зубам, коренные – к задним. Передние зубы – однокоренные, задние – двух или трехкоренные.

Зубы впервые появляются на 6-8 месяце после рождения. Это так называемые временные, или молочные, зубы. Прорезывание молочных зубов заканчивается к 2,5-3 годам. К этому времени их оказывается 20: по 10 в каждой челюстной дуге (4 резца, 2 клыка, 4 малых коренных зуба). Смена молочных зубов на постоянные начинается на 7-м году и заканчивается к 13-14 годам, за исключением последних коренных зубов, так называемых зубов мудрости, которые прорезываются на 18-20 году, а иногда и позже.

Постоянных зубов – 32 (по 16 зубов в каждой челюстной дуге, в том числе 4 резца, 2 клыка, 4 малых коренных и 6 больших коренных).

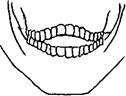

Процесс формирования зубов оказывает влияние на конфигурацию небного свода. Так, при преждевременном выпадении молочного зуба и задержке прорезывания постоянного приводит к нарушению развития зубной дуги и зубного отростка. При задержке выпадения молочных зубов, при своевременном прорезывании постоянного идет искривление десневой дуги, что приводит к выступлению отдельных зубов из верхнего ряда. Нередко нарушается и прикус (это взаиморасположение верхнего и нижнего зубных рядов при сомкнутых челюстях) (рис.7).

|  | ||

|  | ||

ВИДЫ ПРИКУСА

1. Ортогнатия. Наблюдается, когда передние зубы выдвигаются над задними. При этом ряды верхней и нижней челюсти контактируют между собой. Это наиболее благоприятный вид прикуса для речевой деятельности.

2. Прогнатия. Наблюдается, когда верхние передние зубы выступают вперед, а нижние четь отодвинуты назад. При этом зубы не контактируют между собой, а между ними при смыкании образуется пространство с выходом вниз.

3. Прогения. Наблюдается, когда нижняя челюсть выдвинута вперед, а верхняя в своей передней части отодвинута назад. Верхние передние зубы не доходят до нижних и при смыкании между ними образуется щель.

4. Открытый прикус – возникает пространство между передними верхними и нижними зубами. При этом боковые зубы своими поверхностями не контактируют между собой.

5. Прямой прикус – зубы находятся абсолютно симметрично и контактируют между собой по всей длине зубного ряда.

6. Открытый боковой прикус – боковые зубы имеют определенные щелевидные пространства, при этом передние зубы могут иметь нормальное соотношение.

7. Глубокий прикус – опускание верхней челюсти вниз, при этом наблюдается контакт внутренней поверхности зубов верхней челюсти и наружными поверхностями зубов наружной челюсти.