Реферат: Древесина вяза как материал для столярно-мебельного производства

1.3.Тепловые свойства

К тепловым свойствам относятся теплоёмкость, теплопроводность, температуропроводность и тепловое расширение.

Теплоёмкость. Показателем способности древесины аккумулировать тепло является удельная теплоёмкость С, представляющая собой количество теплоты, необходимое для того чтобы нагреть 1 кг массы древесины на 1 (0) С. Удельная теплоёмкость для всех пород одинакова и для абсолютно сухой древесины составляет (ФОРМУЛА). С увеличением влажности теплоёмкость увеличивается.

Теплопроводность - свойство, характеризующее интенсивность переноса тепла в материале. Коэффициент теплопроводности ( ФОРМУЛА), с увеличением температуры, влажности и плотности увеличивается. Вдоль волокон (СИМВОЛ) в 2 раза больше, чем поперёк.

Температуропроводность характеризует способность древесины выравнивать температуру по объёму.

Тепловое расширение - способность древесины увеличивать линейные размеры и объём при нагревании. Коэффициент теплового расширения древесины в 3-10 раз меньше, чем у металла, бетона, стекла.

2. Механические свойства древесины

Применение древесины в качестве конструкционного материала обусловлено способностью сопротивляться действию усилий, т.е. механическими свойствами.

Различают следующие свойства древесины, проявляющиеся под воздействием механических нагрузок: прочность - способность сопротивляться разрушению; деформативность - способность сопротивляться изменению размеров и формы; технологические и эксплуатационные свойства.

Показатели механических свойств древесины определяют обычно при следующих видах испытаний: растяжении, сжатии, изгибе и сдвиге. Поскольку древесина - анизотропный материал, т.е. материал с различными свойствами в разных направлениях, указывают направление действия нагрузок: вдоль или поперек волокон (в радиальном или тангенциальном направлении).

Из-за сопротивления древесины внешним нагрузкам в ней возникают внутренние силы. Эти силы, отнесённые к единице площади сечения (1 см2) называются напряжениями. Максимальное напряжение, предшествующее разрушению тела, называют пределом прочности.

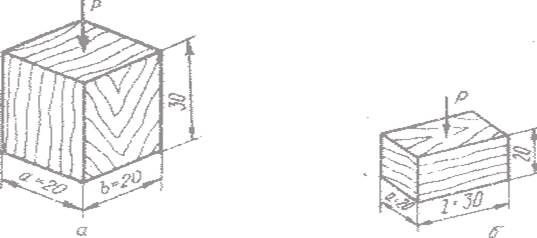

Предел прочности определяют на малых, чистых и не имеющих пороках образцах в лабораториях на испытательных машинах. Эти образцы имеют базисное сечение с размерами 20 * 20 мм и должны включать не менее 4-5 годичных слоёв. Некоторые виды испытаний производят на образцах, сечение которых отличается от указанного.

Образец постепенно нагружают до разрушения. Затем по силоизмерителю испытательной машины отсчитывают максимальную нагрузку Рмах, Н. Предел прочности ”б”, МПа, вычисляют по формуле: бw = Pmax / (a * b), где (a * b) - площадь сечения образца, мм2.

В среднем для всех отечественных пород при влажности древесины 12% предел прочности на сжатие вдоль волокон составляет около 50 МПа.

Прочность при сжатии поперёк волокон определяется по схеме на рисунке.

Здесь указана равнодействующая сил, которые либо равномерно распределены по всей поверхности образца, либо по всей ширине, но на части длины его (местное сжатие). И в том, и в другом случаях определяют условный предел прочности. В качестве этого показателя используют предел пропорциональности, т.е. величину напряжений, до которых наблюдают линейную зависимость между напряжениями и деформациями. В среднем для всех пород он составляет 1/10 предела прочности при сжатии вдоль волокон.

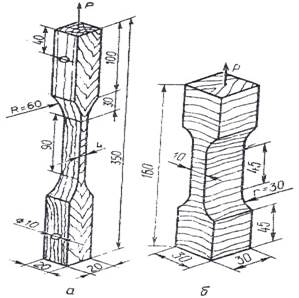

Такая форма  образцов обусловлена стремлением обеспечить разрушение в тонкой рабочей части, а не в месте закрепления, под воздействием именно растягивающих напряжений.

образцов обусловлена стремлением обеспечить разрушение в тонкой рабочей части, а не в месте закрепления, под воздействием именно растягивающих напряжений.

В среднем для всех пород предел прочности при растяжении вдоль волокон равен 130 МПа, а предел прочности при растяжении поперёк волокон в 20 раз ниже. Поэтому при конструировании изделий из древесины избегают растягивающих нагрузок, направленных поперёк волокон.

Предел прочности при статическом изгибе, МПа, вычисляют по формуле: бw = (3/2) * ((Pmax*l) / (b * h2)), где Pmax - максимальная нагрузка, Н; l - пролет, т.е. расстояние между центрами опор, равный 240 мм; b и h - ширина (в радиальном) и высота (в тангенциальном) направлениях, мм.

В среднем предел прочности при статическом изгибе составляет 100 МПа.

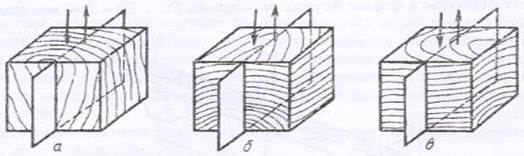

При испытаниях  к образцу прикладывают две равные и противоположно направленные силы, вызывающие разрушение в параллельной им плоскости, происходит сдвиг. Различают три вида испытаний на сдвиг: скалывание вдоль волокон, скалывание поперёк волокон и перерезание древесины поперёк волокон. Схемы действия сил при этих испытаниях показаны на рисунке:

к образцу прикладывают две равные и противоположно направленные силы, вызывающие разрушение в параллельной им плоскости, происходит сдвиг. Различают три вида испытаний на сдвиг: скалывание вдоль волокон, скалывание поперёк волокон и перерезание древесины поперёк волокон. Схемы действия сил при этих испытаниях показаны на рисунке:

Предел прочности при скалывании вдоль волокон определяют по формуле: Tw = Pmax / (b * l), где (b * l) - площадка скалывания, мм2.

Величина предела прочности - касательных максимальных напряжений при скалывании вдоль волокон в среднем для всех пород составляет примерно 1/5 от предела прочности при сжатии вдоль волокон. Предел прочности при скалывании поперёк волокон в 2 раза меньше, а предел прочности при перерезании поперёк волокон в 4 раза больше, чем предел прочности при скалывании вдоль волокон.

Деформативность. При кратковременных нагрузках в древесине возникают преимущественно упругие деформации, которые после нагрузки исчезают. До определённого предела зависимость между напряжениями и деформациями близка к линейной (закон Гука). Основным показателем деформативности служит коэффициент пропорциональности - модуль упругости.

Модуль упругости вдоль волокон Е = 12-16 ГПа, что в 20 раз больше, чем поперёк волокон. Чем больше модуль упругости, тем более жесткая древесина.

С увеличением содержания связанной воды и температуры древесины, жесткость её снижается. В нагруженной древесине при высыхании или охлаждении часть упругих деформаций преобразуется в "замороженные" остаточные деформации. Они исчезают при нагревании или увлажнении.

Поскольку древесина состоит в основном из полимеров с длинными гибкими цепными молекулами, её деформативность зависит от продолжительности воздействия нагрузок. Механические свойства древесины, как и других полимеров, изучаются на базе общей науки реологии. Эта наука рассматривает общие законы деформирования материалов под воздействием нагрузки с учётом фактора времени.

2.1 Эксплуатационные и технологические свойства. Прочность древесины при длительных постоянных нагрузках важно знать в связи с применением её в строительных конструкциях. Показателем этого свойства является предел длительного сопротивления” бд.с.”, который в среднем для всех видов нагрузки составляет примерно 0,5 - 0,6 величины предела прочности при кратковременных статических испытаниях.

Показателем прочности при переменных нагрузках является предел выносливости, средняя величина которого составляет примерно 0,2 от статического предела прочности.