Реферат: Энциклопедия для детей. Всемирная история 1996г. 9

Получается, что идеал всесторонне развитого человека дворяне «подарили» новой Европе. Себе же они «оставили» чувство глубокого разочарования жизнью, неудовлетворённости и тоски. Со стороны могло показаться, что неверие в Бога, общий критический настрой и даже цинизм, распространившиеся среди дворян, мешали поступательному движению вперёд. Эти черты строя ума и души сильно раздражали фанатично верящих в Бога и в прогресс представителей буржуазии. Но со временем оказалось, что и эти чёрточки дворянского сознания пригодились новой Европе. Они пригодились тогда, когда прошли первые восторги от революционных перемен Нового времени, когда европейцы вновь задумались над своей исторической судьбой...

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КРЕСТЬЯНИН

Жизнь крестьян в средние века была суровой, полной лишений и испытаний. Тяжёлые налоги, разорительные войны и неурожаи зачастую лишали крестьянина самого необходимого и заставляли его думать только о выживании. Всего 400 лет назад в богатейшей стране Европы — Франции — путешественникам попадались деревни, жители которых были одеты в грязные лохмотья, обитали в полуземлянках, норах, вырытых в земле, и дичали настолько, что в ответ на расспросы не могли произнести ни одного членораздельного слова. Неудивительно, что в средние века был распространён взгляд на крестьянина как на полуживотное-полудьявола; слова «виллан», «виллания», обозначавшие сельских жителей, означали одновременно «грубость, невежество, скотство».

Не нужно думать, что все крестьяне в средневековой Европе походили на чертей или оборванцев. Нет, у многих крестьян в сундуках были припрятаны золотые монеты и нарядная одежда, которую надевали по праздникам; крестьяне умели повеселиться на деревенских свадьбах, когда пиво и вино лились рекой и все отъедались за целую череду полуголодных дней. Крестьяне были сметливы и хитры, они хорошо видели достоинства и недостатки тех людей, с которыми им приходилось сталкиваться в своей немудрёной жизни: рыцаря, купца, священника, судьи. Если феодалы смотрели на крестьян как на дьяволов, вылезающих из адских нор, то и крестьяне платили своим сеньорам той же монетой: рыцарь, проносящийся по засеянным полям со сворой охотничьих собак, проливающий чужую кровь и живущий за счёт чужого труда, казался им не человеком, а демоном.

Принято считать, что именно феодал был главным врагом средневекового крестьянина. Отношения между ними действительно были сложными. Сельские жители не раз поднимались на борьбу против своих господ. Они убивали сеньоров, грабили и поджигали их замки, захватывали поля,

279

леса и луга. Самыми крупными из таких восстаний были Жакерия (1358 г.) во Франции, выступления под предводительством Уота Тайлера (1381 г.) и братьев Кетов (1549 г.) в Англии. Одним из важнейших событий в истории Германии стала Крестьянская война 1525 г.

Такие грозные всплески крестьянского недовольства были редкостью. Происходили они чаще всего, когда жизнь в деревнях становилась по-настоящему невыносимой из-за бесчинств солдат, королевских чиновников или наступления феодалов на права крестьян. Обычно сельские жители умели ладить со своими господами; и те и другие жили по дедовским, стародавним обычаям, в которых были предусмотрены почти все возможные споры и несогласия.

Крестьяне подразделялись на три большие группы: свободные, поземельно зависимые и лично зависимые. Свободных крестьян было сравнительно немного; они не признавали над собой власти никакого сеньора, считая себя свободными подданными короля. Они платили подати только королю и хотели быть судимы только королевским судом. Свободные крестьяне часто сидели на бывших «ничьих» землях; это могли быть расчищенные лесные поляны, осушенные болота или же земли, отвоёванные у мавров (в Испании).

Поземельно зависимый крестьянин по закону то-

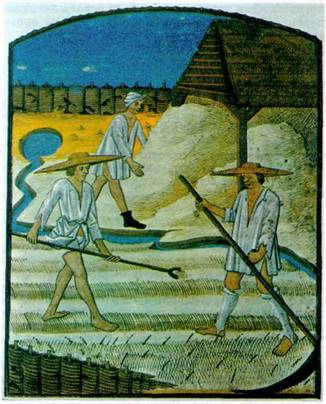

"Крестьяне за работой". Французская миниатюра XVI в.

же считался свободным, но он сидел на земле, принадлежащей феодалу. Подати, которые он выплачивал сеньору, рассматривались как плата не «с человека», а «с земли», которой он пользуется. Такой крестьянин в большинстве случаев мог покинуть свой клочок земли и уйти от сеньора — чаще всего его никто не удерживал, но идти-то ему было в основном некуда.

Наконец, лично зависимый крестьянин не мог покинуть своего господина, когда ему этого хотелось. Он душой и телом принадлежал своему сеньору, был его крепостным, т. е. человеком, прикреп-

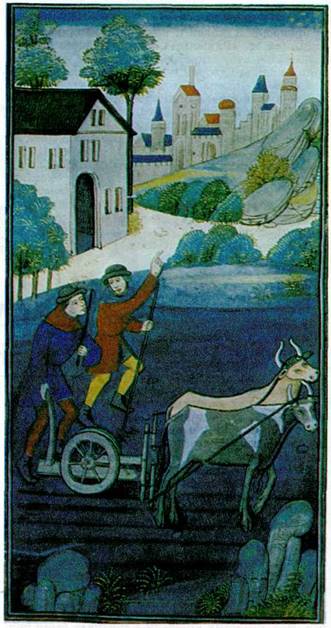

"Сельскохозяйственные работы" /пахота). Миниатюра XIV в.

280

лённым к сеньору пожизненной и нерасторжимой связью. Личная зависимость крестьянина выражалась в унизительных обычаях и обрядах, показывающих превосходство господина над чернью. Крепостные обязаны были выполнять на сеньора барщину — работать на его полях. Барщина была очень тяжела, хотя многие из обязанностей крепостных крестьян кажутся нам сегодня довольно безобидными: например, обычай дарить сеньору к Рождеству гуся, а к Пасхе — корзину яиц. Однако, когда терпению крестьян приходил конец и они брались за вилы и топоры, восставшие требовали наряду с отменой барщины и отмены этих повинностей, унижавших их человеческое достоинство.

Крепостных крестьян в Западной Европе к концу средневековья оставалось не так уж много. Крестьян освобождали от крепостной зависимости вольные города-коммуны, монастыри и короли. Многие феодалы к тому же понимали, что разумнее строить отношения с крестьянами на взаимовыгодной основе, не притесняя их чрезмерно. Лишь крайняя нужда и обнищание европейского рыцарства после 1500 г. заставили феодалов некоторых стран Европы предпринять отчаянное наступление на крестьян. Целью этого наступления было восстановление крепостной зависимости, «второе издание

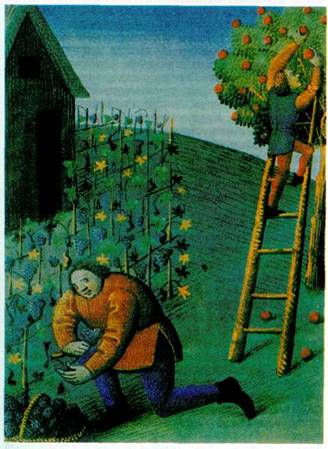

"Сбор винограда". Со средневековой миниатюры XIII в.

крепостного права», но в большинстве случаев феодалам приходилось довольствоваться тем, что они сгоняли крестьян с земли, захватывали пастбища и леса, восстанавливали некоторые старинные обычаи. Крестьяне Западной Европы ответили на натиск феодалов чередой грозных восстаний и заставили своих господ отступить.

Главными врагами крестьян в средние века были всё же не феодалы, а голод, войны и болезни. Голод был постоянным спутником деревенских жителей. Раз в 2—3 года на полях обязательно случался недород, а раз в 7—8 лет деревню посещал настоящий голод, когда люди ели траву и кору деревьев, разбредались кто куда, занимаясь нищенством. Часть населения деревень в такие годы вымирала; особенно тяжко приходилось детям и старикам. Но и в урожайные годы стол крестьянина не ломился от еды — пищу его в основном составляли овощи и хлеб. Жители итальянских деревень брали с собой в поле обед, который чаще всего состоял из краюхи хлеба, ломтя сыра и пары луковиц. Мясо крестьяне ели далеко не каждую неделю. Зато осенью на городские рынки и в замки феодалов из деревень тянулись возы, гружённые колбасами и окороками, головками сыра и бочками хорошего вина. У швейцарских пастухов существовал довольно жестокий, с нашей точки зрения, обычай: сына-подростка семья отправляла на всё лето одного в горы пасти коз. Еды из дома ему с собой не давали (лишь иногда сердобольная мать тайком от отца совала сыну за пазуху кусок лепёшки на первые дни). Мальчик несколько месяцев пил козье молоко, ел дикий мёд, грибы и вообще всё, что он мог отыскать съедобного в альпийских лугах. Те, кто выживал в этих условиях, через несколько лет становились такими здоровяками, что все короли

"Пчеловодство ". Средневековая миниатюра XV в.

281

Европы стремились пополнять свои гвардии исключительно швейцарцами. Наиболее светлым в жизни европейского крестьянства был, наверное, период с 1100 по 1300 г. Крестьяне распахивали всё новые и новые земли, применяли различные технические новшества при обработке полей, учились садоводству, огородничеству и виноградарству. Еды хватало на всех, и количество населения в Европе быстро увеличивалось. Не находившие себе дела в деревне крестьяне уходили в города, занимались там торговлей и ремёслами. Но к 1300 г. возможности развития крестьянского хозяйства оказались исчерпаны — неосвоенных земель больше не было, старые поля истощались, города всё чаще закрывали ворота перед незваными пришельцами. Прокормиться становилось всё труднее, и ослабленные плохим питанием и периодическим голодом крестьяне становились первыми жертвами заразных болезней. Эпидемии чумы, терзавшие Европу с 1350 по 1700 г., показали, что количество населения достигло своего предела и возрастать оно уже не может.

В это время европейское крестьянство входит в сложную полосу своей истории. Опасности наваливаются со всех сторон: кроме привычной угрозы голода это ещё и болезни, и жадность королевских сборщиков налогов, и попытки закрепощения со стороны местного феодала. Сельскому жителю приходится быть крайне осторожным, если он хочет выжить в этих новых условиях. Хорошо, когда в доме мало голодных ртов, поэтому крестьяне конца средневековья поздно женятся и поздно обзаводятся детьми. Во Франции в XVI—XVII вв. существовал такой обычай: сын мог привести в дом родителей невесту только тогда, когда его отца или матери уже не было в живых. Две семьи не могли сидеть на одном земельном наделе — собранного урожая едва хватало и для одной пары с её потомством.

Осторожность крестьян проявлялась не только в планировании своей семейной жизни. Крестьяне, к примеру, с недоверием относились к рынку и предпочитали сами производить необходимые им вещи, а не покупать их. Со своей точки зрения они безусловно, были правы, потому что скачки цен и хитрости городских купцов ставили крестьян в слишком сильную и рискованную зависимость от рыночных дел. Только в самых развитых районах Европы — Северной Италии, Нидерландах, землях на Рейне, вблизи таких городов, как Лондон и Париж, — крестьяне уже с XIII в. активно торговали на рынках сельскохозяйственными продуктами и покупали там же необходимые им изделия ремесленников. В большинстве же других областей Западной Европы сельские жители вплоть до XVIII в. производили всё необходимое в своих собственных хозяйствах; на рынки же приезжали лишь изредка, чтобы вырученными деньгами заплатить оброк сеньору.