Реферат: Фигурное катание 2

Победную эстафету подхватили И. Моисеева и А. Миненков — ученики Т. Тарасовой, а затем в лидеры вышли Н. Линичук и Г. Карпоносов, ученики Е. Чайковской. Обе пары по два раза завоевывали звания чемпионов мира и Европы. Н. Линичук и Г. Карпоносов в Лейк-Плэсиде стали и олимпийскими чемпионами.

В последние годы пальма первенства перешла к родоначальникам спортивных танцев на льду англичанам Д. Торвилл и К.Дину. Но в 1983 г., когда англичане из-за травмы не выступали на чемпионате Европы, на верхнюю ступеньку пьедестала почета взошли Н. Бестемьянова и А. Букин, воспитанники Т. Тарасовой. А серебряными призерами стали О. Воложинская и А. Свинин, которых тренирует Е. Чайковская.

Наши лучшие танцевальные дуэты неизменно характеризует блестящее использование хореографии, умение сочетать достижения в области пластики с техникой владения коньками, нестандартный подход к решению постановочных задач, точный учет индивидуальности исполнителей.

Самая сложная борьба всегда идет в соревнованиях мужчин. Сегодня они овладели сложнейшими техническими приемами, а процесс усложнения программ продолжается. Когда в начале столетия Сальхов, Лутц, Риттбергер, Аксель Паульсен изобрели свои прыжки и фигуристы в благодарность за это оставили навсегда их имена в названиях элементов, никто не предполагал, что когда-нибудь все прыжки будут исполняться в три оборота. Действительно, сегодня для победы требуются уже трехоборотные аксели, сальховы, лутцы, риттбергеры, тулупы, флипы, и желательно в полном ассортименте. Да еще в комбинациях с другими прыжками. Нужны прыжки в четыре оборота.

Но это еще не все. Фигурист должен выглядеть на льду гармоничным, музыкальным, пластичным — словом, обладать всеми качествами, присущими артистичным спортсменам.

Советским одиночникам долго пришлось догонять своих зарубежных соперников. В 50—60-е гг. в США, Канаде, Франции, Австрии, ФРГ, ЧССР выросла блестящая плеяда мастеров одиночного катания. Р. Баттон, А. Дженкинс, Д. Дженкинс, Т. Вуд (США), Д. Джексон (Канада), К. Дивин (Чехословакия), А. Кальма и A. Жилетти (Франция), М. Шнельдорфер (ФРГ), Э. Данцер, B. Шварц (Австрия) и многие другие покоряли сердца зрителей и специалистов. К ним присоединились фигуристы новых поколений: О. Непела (Чехословакия), Я. Хоффман (ГДР), Д. Карри, Р. Ка-зинс (Великобритания), Ч. Тикнер, С. Хамильтон (США), Н. Шрамм (ФРГ). Почетное место среди них заняли и советские мастера. А первопроходцем был С. Четверухин, воспитанник Т. Толмачевой, а затем С. Жука. Именно ему удалось первым среди наших одиночников стать серебряным призером чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр (Саппоро). Четверухин имел в своем арсенале много элементов высшей сложности, но при этом оставался музыкальным, пластичным, умел бороться до конца.

Следующее поколение советских одиночников сумело завоевать высшие награды. На чемпионате Европы-75 это впервые удалось сделать В. Ковалеву, которого готовили Т. Толмачева и Е. Чайковская. А через месяц на чемпионате мира вперед вышел воспитанник В. Кудрявцева С. Волков. В 1977 и 1979 гг. В. Ковалев под руководством Е. Чайковской стал чемпионом мира. Но после этого советским одиночникам лишь однажды удалось завоевать золотую награду на чемпионате Европы — в 1981 г. Сделал это И. Бобрин, к работе с которым приступил известный в прошлом фигурист Ю. Овчинников.

Советская школа мужского одиночного катания продолжает лучшие традиции, рожденные еще в дореволюционные годы и требующие высокого и гармоничного исполнительского мастерства. Но надо учитывать, что лучших одиночников ряда стран всегда отличает особый склад характера, умение вести борьбу сразу с несколькими очень сильными соперниками.Не случайно много лет подряд чемпионы-мужчины долго на пьедестале не удерживались, а исключения только подтверждали правило.

Дольше всего наград пришлось нам ждать в женском одиночном разряде. Лишь с выходом на международную арену ученицы С. Жука Е. Водорезовой дело сдвинулось с мертвой точки. В течение 1976—1983 гг. Водорезова несколько раз поднималась на европейский пьедестал, несмотря на то, что болезнь заставила ее пропустить несколько турниров. А в 1983 г. Е. Водорезова впервые завоевала бронзовую награду чемпионата мира.

В женском катании прогресс наблюдается не так отчетливо, как в других видах. И хотя чемпионы и призеры последних лет — А. Пётч, К. Эррат, К. Витт (ГДР), Д. Хемелл, Л. Фратиэн, Э. Заяк (США), Д. Билльман (Швейцария), Д. Лурц (ФРГ) и другие фигуристки — обладали довольно внушительным арсеналом разнообразных сложных прыжков и других элементов, борьба всякий раз не отличалась особой остротой и интересом и обычно сопровождалась ошибками, снижавшими впечатление от выступлений спортсменок.

Значит ли это, что так будет всегда? Конечно, нет. Об этом свидетельствует вся история мирового и отечественного фигурного катания.

Новыми творческими достижениями отмечены и последние выступления советских фигуристов. На Олимпийских играх в Сараево-84 чемпионами в парном катании стали воспитанники Т. Москвиной Елена Валова и Олег Васильев, а бронзовые медали были завоеваны Ларисой Селезневой и Олегом Макаровым, которых готовил к старту И. Москвин. Два комплекта медалей достались и советским танцорам. Серебряный — Наталье Бестемьяновой и Андрею Букину (тренер Т. Тарасова), бронзовый — Марине Климовой и Сергею Пономаренко (тренер Н. Дубова). Впервые в истории Олимпийских игр бронзовая медаль была завоевана и советской одиночницей — К. Ивановой, подготовленной двукратным чемпионом мира В. Ковалевым.

Рекорд по количеству завоеванных медалей был установлен нашими мастерами на чемпионате мира 1985 г., который проводился в Токио. Чемпионами стали Е. Валова и О. Васильев, Н. Бестемьянова и А. Букин, одиночник А. Фадеев, серебряными призерами — Л. Селезнева и О. Макаров, М. Климова и С. Пономаренко, К. Иванова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Люди всегда стремятся ко всему красивому, изящному, прекрасному, и в этом смысле фигурное катание – это особый вид спорта. Его характеризует блестящее использование хореографии, умение сочетать достижения в области пластики с техникой владения коньками, нестандартный подход к решению постановочных задач, точный учет индивидуальности исполнителей, разнообразие стилей и запоминающиеся сценические образы.

Поэтому не случайно этот вид спорта прошел такую длинную историю развития: начиная с бронзового века, она продолжается и по сей день.

Завершая краткий исторический обзор развития фигурного катания, надо еще раз подчеркнуть, что каждый крупный мастер разных поколений обладает теми крупицами драгоценного опыта, который абсолютно необходим для успеха и нынешним и будущим мастерам. Изучение этого опыта обязательно для всех, кто стремится к прогрессу, к развитию нашего вида спорта, кто мечтает внести в него свой вклад.

IV . ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Доисторический конек

Рис. 2. Старинные коньки

| Рис.3.Специальные фигуры |

Рис. 4 Первый российский олимпийский чемпион фигурист Николай Панин-Коломенкин.

Рис.5 Заслуженные тренеры СССР Станислав Жук и Татьяна Тарасова

Рис.6 Е. А. Чайковская. 1971 г.

Рис.7 И. К. Роднина.

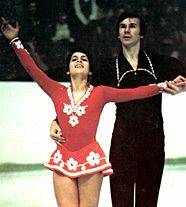

Рис.8 Ирина Роднина и Александр Зайцев.

Рис.9 Людмила Пахомова и Александр Горшков — первые олимпийские чемпионы в спортивных танцах на льду. Калгари. (1988).

V . СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1). Абсалямова И.В.Столетняя история чемпионатов мира по фигурному катанию на коньках (одиночное катание). - М.: ФОН, 1997. - 122 с.

2). Медведева И.М. Фигурное катание на коньках. – Киев:Олимпийская литература, 1998. – 223 с.

3). Отечественная история фигурного катания на коньках./ Мишин А.Н.,

Гуляев К.З., Якимчук Ю.В. – М.: Издательский дом «Олимп», 2006. - 432 с.

4).Фигурное катание на коньках: Учеб. для ин-тов физ. культ. Под общ. ред. А. Н. Мишина. — М.: Физкультура и спорт, 1985. — 271 с, ил.

5).Фигурное катание на коньках. – М.: Издательство: Советский спорт, 2006. – 172 с.