Реферат: История создания памятника "Тысячелетия России"

И эти фигуры - в особенности

женщина - удались превосходно.

Прекрасный образ русской женщины, сильной и самоотверженной, живущей сложным духовным миром, - этот образ достойно венчает памятник России.

Средний ярус

Средняя часть состоит из шара - державы - и расположенных у его подножия больших скульптурных групп. Огромный шар украшен затейливым рельефным орнаментом и опоясан надписью, выполненной славянской вязью: "Свершившемуся тысячелетию Российского государства в... лета 1862". Вокруг державы размещено 17 фигур. Они объединены в шесть скульптурных групп, которые обозначают, согласно официальной историографии того времени, важнейшие этапы русской истории. Каждая группа ориентирована на определенную часть света, что имеет символический смысл. Так, князья Рюрик и Владимир обращены на юг, к стольному Киеву, Иван III - на восток, к Москве, а взгляд Петра I устремлен к северной столице Российской империи - Петербургу. Дмитрий Донской представлен на юго-восточной стороне - оттуда были нашествия татар. Минин и Пожарский как бы противостоят западной угрозе Руси. Таким образом, расположение фигур государственных деятелей вокруг державы соответственно их роли в укреплении рубежей Отечества аллегорически выражает значение каждого этапа русской истории.

|  |

|  |

Призвание варяжских князей

С южной стороны, в направлении Киева стоит Рюрик в остроконечном шлеме с остроконечным щитом, в звериной шкуре, наброшенной на плечи. На щите надпись: "Лета 6370". (До Петровского времени летосчисление в России велось от "сотворения мира", по современному календарю это 862 год, легендарная дата появления Рюрика в Новгороде.) Характерно, что Рюрику приданы черты не варяжского, а славянского воина. В сущности, Микешин отходит здесь от официально бытовавшей в ту пору так называемой "норманнской теории" (согласно которой русские якобы неспособны к самостоятельному развитию и наше государство создано пришельцами-норманнами, варягами; характерно, что эту теорию всякий раз берут на вооружение враги нашей страны - так было в прошлом, так остается и поныне). Лицо Рюрика, его оружие, одежда - все это подчеркнуто русское, славянское. Перед нами молодой и отважный русский воин, собравшийся в поход. Взгляд его, обращенный на просторы Ильменя, прям и смел, черты лица исполнены мужества и благородства. Кажется, он только что послал своему противнику гонца с берестой, на которой три коротких слова: "Иду на вы"... Слова эти летопись вложила в уста киевского князя Святослава. Пусть так. Но в них выражено нечто общее, типичное для всех прославленных русских витязей: открытая отвага, прямая честь.

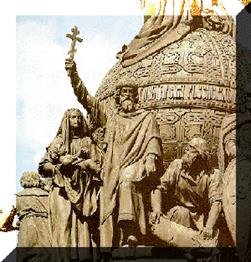

Крещение Руси

Справа от Рюрика расположена группа киевского князя Владимира, изображающая крещение Руси, то есть принятие христианства, что объективно способствовало приобщению славян к высокой греческой культуре, было шагом вперед по сравнению с языческими верованиями. Владимир стоит в центре композиции с поднятым вверх восьмиконечным крестом; перед ним славянин, низвергающий статую языческого божества, сзади женщина, протягивающая князю ребенка, Образ князя Владимира, героя былинного эпоса, решен совершенно иначе, чем Рюрика. Там мы видим пылкого и смелого воина - здесь перед нами величавый и умудренный жизнью правитель. Черты его лица покойны, движения сдержанны, но сколько сил, сколько решимости в жесте правой руки, держащей крест! Мрачные и кровавые языческие идолы будут сброшены в Днепр, а на месте идолова копища вознесется златоглавая Киевская София - и нет иного пути для молодого государства. Драматическая напряженность ситуации хорошо выражена в двух других фигурах группы: в движении славянина заметна какая-то неуверенность, его взгляд обращен на Владимира, так, словно он черпает недостающую решимость в решимости князя. И напротив, для женщины, прямо и спокойно стоящей с младенцем, уже нет сомнений в избранном пути, нет неуверенности и колебаний, она понимает Владимира и верит ему.

Начало освобождения Руси от татарского ига

На юго-восточную сторону, в направлении Москвы обращена группа Дмитрия Донского. Фигура самого князя выполнена очень сильно: перед нами классический образ полководца, ведущего войско в битву. Но это не только военачальник. Мы узнаем в нем того, кто перед решающим сражением снял г, себя княжеское облачение и бился в рядах московской дружины в доспехах простого воина. Дмитрий представлен на памятнике как образ полководца-витязя, победителя на Куликовом поле. Дмитрий ногой попирает поверженного татарского мурзу; кажется, он только что сразил его шестопером, который крепко держит в правой руке. Татарский воин жив, он поднимается, хоть в движениях его нет ни силы, ни страсти. Но Дмитрий уже не обращает внимания на побежденного врага - он смотрит за пыльный горизонт, куда бежит разбитая армия Мамая. Сражения еще предстоят, и князь готов к ним. Группа эта являет собой чрезвычайно выразительный символ победоносного выступления Руси против ненавистного чужеземного ига.

Основание самодержавия

Группа Ивана III, первого "государя всея Руси", знаменует становление Русского централизованного государства. Здесь много фигур. Иван стоит в гордой и торжественной позе, на нем тяжелые одежды и шапка Мономаха, в руках - скипетр и держава. Это уже не воин, как изобразил художник Дмитрия, это самодержец. Татарин на коленях протягивает царю бунчук - символ окончательной победы над Золотой Ордой в 1480 году. Рядом лежит побежденный в битве литовец и поверженный ливонский (немецкий) рыцарь с обломанным мечом - Московская Русь сокрушает своих врагов, еще недавно угрожавших ее независимости.

Начало династии Романовых

Весьма любопытна группа царя Михаила. Слева от него Козьма Минин, справа - князь Пожарский. Именно их усилиями родилось всенародное ополчение, освободившее Москву от польских интервентов, а уж затем в столице был в 1613 году избран на царство молодой Михаил Романов. Пластический образ самого Михаила получился довольно бледный, невыразительный. И не случайно: то был государь, ничем значительным себя не проявивший. Микешин не мог, разумеется, не изобразить родоначальника правящей династии, но отодвинул его в глубь композиции. А на первый план выступает мощная фигура Пожарского, с обнаженным мечом в руке. Он как бы ограждает от врагов страну, только что оправившуюся от великой смуты. Это очень сильный, энергично выполненный образ, один из лучших в верхней части композиции памятника.

Козьма Минин на коленях подносит Михаилу скипетр и шапку Мономаха. Это сознательное нарушение Микешиным исторической достоверности. Ни Минин и ни кто-либо иной из числа "третьего сословия" не вручал государю при коронации символы царской власти. Художник явно желал здесь выразить мысль, что только та власть сильна, которая опирается на народ и видит в нем свою опору. В образе коленопреклоненного Минина нет и следа униженной покорности; напротив, он исполнен достоинства и значения исполняемого долга. В его лице, во всей его фигуре чувствуется какое-то напряжение, скрытая тревога: он надеется, что государственная власть даст России долгожданный мир и покой, он тревожится об этом.

Преобразование России и основание империи

На север, в сторону Невы, в сторону новой столицы Российской империи обращена фигура Петра I, в порфире, увенчанного лавровым венком со скипетром в правой руке. Над Петром, с левой стороны, возвышается фигура Гения в образе ангела - символ великих побед преобразователя России и великого значения осуществленных им реформ. У ног Петра поверженный на колени швед, защищающий свое разорванное знамя. Эта группа отображает самую выдающуюся эпоху в истории Русского государства до середины XIX века. Она знаменует блестящую победу русского оружия в Северной войне (1700-1721 гг.) и образование Российской империи.

Горельеф Нижний ярус фигур - это горельеф, на котором в результате длительных дебатов и борьбы различных мнений были помещены 109 фигур деятелей Русского государства с древнейших времен до середины XIX века. Под каждой фигурой на гранитном цоколе памятника сделана надпись (поименование) стилизованным славянским шрифтом. В письме к одному меценату по поводу состава лиц на горельефе Микешин писал, что он по общему согласии специалистов в истории старался делать выбор лиц в чисто в народном духе. Но политическая история первых столетий Русского государства бедна выдающимися деятелями, и поэтому он вынужден был прибегнуть к изображению на горельефе в отделе "Просветителей" вместе со светскими и духовных деятелей, игравших роль в развитии Русского государства. Деятели, помещенные на горельефе, разделены автором проекта памятника на четыре отдела: "Просветителей", Государственных людей, Военных людей и героев, Писателей и художников.

|  |

|  |

Просветители

Отдел "Просветителей", представленный на горельефе тридцать одной фигурой, начинается с юго-западной стороны под колоссальной фигурой великого князя Владимира Святославича, открывается фигурами славянских просветителей IX в. Кирилла и Мефодия. Здесь показаны в основном церковные деятели, способствовавшие развитию русской культуры. Эту часть горельефа выполнил М. А. Чижов.

Отдел государственных людей

Отдел Государственных людей, состоящий из 26 фигур, помещается на восточной стороне памятника и начинается непосредственно за "Просветителями" фигурой Ярослава Владимировича Мудрого, великого князя Киевской Руси. Исполнен скульптором Н. А. Лаверецким.

Отдел военных людей и героев Отдел Военных людей и героев (36 фигур) начинается с северо-восточной стороны памятника, открывается фигурой талантливого, бесстрашного полководца древности Святослава. Этот раздел выполнен скульпторами М. А. Чижовым и А. М. Любимовым.

Отдел писателей и художников Отдел Писателей и художников, состоящий из 16 фигур, начинается непосредственно за адмиралом Нахимовым, венчающим отдел Военных людей и героев, и открывается фигурой великого русского ученого Ломоносова. Изваянные И. Н. Шредером, как и на всем протяжении фриза, персонажи показаны в движении, словно занятые разговором.

Микешин Михаил Осипович - автор проекта

СКУЛЬПТУРНАЯ ЛЕТОПИСЬ РОССИИ

Когда накануне тысячелетнего юбилея русской государственности возникла идея установки памятника, его решено было поставить в Новгороде, где сохранился не разоренный татарами исторический центр с Кремлем и знаменитой Софией, построенной по киевскому образцу. Был объявлен открытый конкурс на проект памятника, в нем могли участвовать не только маститые академики, но и все желающие. Победить удалось Михаилу Микешину, для которого это был дебют в монументалистке, хотя в дальнейшем он прославился как автор памятников

Екатерине II в Петербурге и Богдану Хмельницкому в Киеве. Надо сразу сказать, что это была коллективная работа шести скульпторов. Иначе и быть не могло, ибо одному человеку невозможно в короткий срок создать грандиозные композиции, насчитывающие 129 фигур.