Реферат: Композиционно-семиотический анализ ансамбля Красной площади в Москве

Только творческая разработка идеи продольного развития ансамбля вдоль кремлевской стены могла привести Бове к трехчастной симметрии фасада здания Верхних торговых рядов, фиксирующей не существовавшую ранее поперечную ось площади. И вот ведь странная вещь — в буквальном смысле этого слова «не осталось и камня на камне» от архитектурной деятельности Бове на Красной площади. Снесены и заменены новыми, непохожими на них зданиями некогда построенные им торговые ряды. Памятник Минину и Пожарскому тоже не устоял на том месте, которое первоначально определил ему зодчий. И все-таки именно Бове может по праву считаться, пожалуй, главным автором ансамбля. Это он дал новую трактовку площади, ориентировал ее на Кремль, сделал ее современной Красной площадью. Этой трактовке подчинились все, кто строил на площади после него, она обрела вторую жизнь в постройках Шервуда, Клейна, Померанцева, в замечательном творении Щусева.

Имя Щусева по праву занимает место рядом с именем Бове. Он довел до предельно ясного выражения идею симметричной композиции ансамбля, заложенную Бове. Более того, он обогатил ее новаторской идеей развития площади в продольном направлении, превратив ее замкнутое, изолированное от города пространство в раскрытую на город эспланаду. И здесь мы видим все то же сочетание преемственности и новаторства. Развитие ярусной композиции древних сооружений натолкнуло Щусева на идею контрастного противопоставления лаконичных форм Мавзолея декоративной пластике шатровых завершений исторического ансамбля.

Итак, развитие малыми порциями, на ощупь, методом проб и ошибок. Такой «естественный» путь развития, может быть, и не самый эффективный, но зато самый надежный с точки зрения органической преемственности, сохранения уже накопленных и многократно оправдавших себя признаков ансамбля. Разумеется, чем дольше существует такой ансамбль, чем больше «шагов» насчитывает его предшествующая градостроительная эволюция, тем большую устойчивость он проявляет по отношению к попыткам радикального реконструктивного вмешательства. Речь, конечно, идет не о каком-то осмысленном «поведении» самой архитектуры, а о ее влиянии на общественное сознание, о социально осмысленной общекультурной и художественной значимости ансамбля, которая воздействует на принятие решений о его дальнейшей судьбе.

С этой точки зрения кажется не случайным, что в свое время потерпел неудачу такой выдающийся, новаторский проект, как Кремлевский дворец Баженова. Созданный в конце XVIII века, быть может, наиболее ярко одаренным зодчим всей русской архитектуры, этот проект требовал радикальной трансформации исторического ансамбля Красной площади, и такая цена оказалась, по-видимому, слишком дорогой, неприемлемой для коллективного общественного сознания. В соответствии с замыслом Баженова новый въезд в Кремль должен был диагонально прорезать кремлевскую стену между безымянной (потом Сенатской) и Никольской башнями, то есть в месте довольно случайном с точки зрения формирования композиции Красной площади. Тем самым подчеркивалось второстепенное значение Красной площади, да и самой кремлевской стены по отношению к составленной Баженовым новой внутренней планировке Кремля и запроектированному им дворцу. Сменив Баженова в руководстве делами «кремлевских строений», Казаков действует совсем иным образом. Он строит в Кремле здание Сената, ориентируя его на расположенную снаружи, за стеной, Красную площадь и в известном смысле подчиняет все свое решение задаче ее пространственной организации. Подчеркнув симметричным относительно башен Кремля расположением купола Сената значение кремлевского фасада Красной площади, Казаков самым радикальным образом повлиял на формирование ее ансамбля. А через это — и на всю последующую архитектурную судьбу Московского Кремля. С виду гораздо более скромное, не «лобовое» решение Казакова оказалось и тоньше, и жизненнее, и гораздо значительнее по своим последствиям.

По сходным причинам не получили осуществления и замыслы строительства на Красной площади грандиозного здания Наркомтяжпрома, намеченные на представительном архитектурном конкурсе 1934 года. Предусмотренное конкурсной программой пространственное раскрытие Красной площади в сторону площади Революции требовало сноса Верхних и Средних торговых рядов, значительной части расположенной за ними застройки. Это подрывало самые основы исторически сложившегося ансамбля и в конечном счете вело к противоположному результату — ослаблению архитектурного влияния Кремля и Мавзолея В. И. Ленина в системе центра Москвы. Вот почему оказались в равной мере неприемлемыми самые разнообразные, притом блестящие по мысли и архитектурному исполнению предложения крупнейших советских зодчих И. Леонидова, К. Мельникова, И. Фомина.

Кодирующие системы

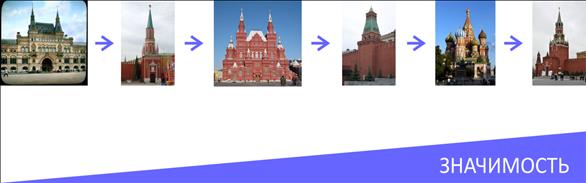

Ансамбль совершенно очевидно подчиняется системе башенок. Каждая башня становится словом в тексте ансамбля, при этом получает свой индивидуальный код, выполняет свою роль и несёт ответственность в формировании ансамбля. Это Спасская, Сенатская, Никольская башни Кремля, башни собора Василия Блаженного, две центральные башни на фасаде ГУМа, а также две башни Исторического музея. При восприятии зритель попадает в устойчивую систему, образованную этими элементами, и ему приходится оценивать пространство на основе созданных башнями условий восприятия. Перед зрителем башни выстраиваются в одну линию и каждая из них обретает свой масштаб значимости.

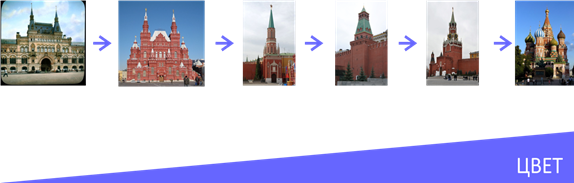

Другой кодирующей системой является цвет. Очевидно, что среди построек преобладает красный цвет. Кремль рыжеватого, а музей коричневатого оттенка. Цвет мавзолея близок к бордовому. Несложно заметить, что ГУМ выпадает из этой системы. Однако, это здание немного поддержано выглядывающим из-за кремлёвской стены зданием Сената.

Цвет тоже выстраивает элементы ансамбля в определённую иерархию. Причём собор Василия Блаженного оказывается на его вершине благодаря тому, что однородность материалов башен Кремля обобщает эти элементы в структуре ансамбля. Пёстрый декор куполов собора берёт на себя огромное внимание.

Композиционно-семантическая часть

| Композиционно-морфологическая составляющая | Семантическая составляющая | |

|

1. Композиционное отношение ансамбля с окружением Ансамбль имеет уникальное положение в окружающей его застройке. Отношения ансамбля с окружением с разных сторон неоднозначны. С юга довольно сложно вычленить тело ансамбля, саму площадь, поскольку Кремль воспринимается как отдельное сооружение. Это происходит из-за того, что ансамблю принадлежит только небольшой участок стены Кремля, при этом сам Кремль является самостоятельным сооружением в первую очередь, и только потом уже участвует в образовании ансамбля. Это происходит вследствие того, что ансамбль всё же является вторичным, производным объектом по отношению к сооружению. Однако, следуя по Васильевскому спуску, зритель незаметно вливается в пространство ансамбля. Гармоничное восприятие с севера осложнено перекрёстком ул. Никольской и выходом с Воскресенских ворот. Зритель оказывается как бы "зажат" среди углов ГУМа и Исторического музея. Следует отметить, что ансамбль практически не обозначен высотами на углах площади, что делает его органично встроенным в структуру города. |

1. Смысловая роль ансамбля в окружении Ансамбль Красной площади в Москве всегда считался сердцем России, поэтому данная композиция несёт огромную по своим масштабам смысловую нагрузку: ансамбль является лицом России для иностранцев и патриотическим символом для россиян. Сложно установить прямую связь между обнаруженными композиционными связями ансамбля с окружением и символикой, поскольку это очень тонкий вопрос, скорее относящийся к менталитету нежели к архитектурной теории. | |

| ||

|

2. Анализ целостности общей объёмно-планировочной композиции ансамбля Внешние связи. Общий силуэт выражен неярко из-за обилия похожих по конфигурации башенок, однако Купола собора Василия Блаженного разбавляет картину неровным контуром и высокой отметкой куполов. Колорит ансамбля ярко-красный, совершенно не характерный для каких-либо других подобных ансамблей, ведь в основном применяются материалы бежевых тонов. Текстура ансамбля находится на стыке однородности/неоднородности благодаря большим временным разрывам между созданием построек (а отсюда и стилистическим разрывам между ними) с одной стороны, а также стремлению архитекторов попасть в стилистику предыдущей застройки ансамбля (многократно повторяющиеся мотивы шатровых сводов). Масса очень чётко разведена по разным углам с пространством: отсутствуют объекты с ложной телесностью, нет перегородок внутри площади, сама площадь имеет условно чёткий контур, закреплённый высотами зданий. Пространство площади закрыто, если не считать южной части с Васильевским спуском, через который пространство вытекает наружу. Пространство ансамбля обладает чётко выраженной непрерывностью, поскольку вытянутое тело площади с запада окружено непрерывной стеной, а с востока зданием ГУМа, что исключает всякую дискретность площади. Сценарий движения по площади прост - он прямолинеен: вдоль ГУМа и Кремлёвской стены. Характерной точки восвриятия как таковой не существует. Во всех участках площади зрителя окружают "4 стены " из фасадов зданий, связи между которыми не меняются от выбора видовой точки (см. рис. ниже) |

К-во Просмотров: 431

Бесплатно скачать Реферат: Композиционно-семиотический анализ ансамбля Красной площади в Москве

| |