Реферат: Крымская скифия

Древнейшие скифские курганы относятся к VI в. до н.э. К архаическим курганам относится Мельгуновский у Кировограда. В нём был найден железный меч в золотых ножнах, на которых изображены крылатые львы, стреляющие из луков, и крылатые быки с человеческими лицами.

C VI—V вв. до н.э. вещи из скифских курганов отражают связи с греками. Несомненно, что некоторые, причём самые художественные вещи сделаны греками.

Курган Чертомлык расположен у Никополя. Высота его земляной с каменным цоколем насыпи 20 м. Она скрывала глубокую шахту с четырьмя камерами по углам. Через одну из этих камер шёл ход к погребению царя, ограбленному ещё скифами, но от грабителей ускользнула лежавшая в тайнике золотая обкладка футляра для лука, на которой изображены сцены из жизни Ахилла. Погребение наложницы  царя не было ограблено. Её скелет с золотыми украшениями лежал на остатках деревянного катафалка. Рядом нашли большой серебряный таз, возле которого стояла серебряная ваза, высотой около 1 м. Она представляла собой сосуд для вина и снабжена внизу кранами в виде львиных и конских голов. На вазе изображены растения и птицы, а выше - скифы, украшающие лошадей. Изображения выполнены в традициях греческого искусства.

царя не было ограблено. Её скелет с золотыми украшениями лежал на остатках деревянного катафалка. Рядом нашли большой серебряный таз, возле которого стояла серебряная ваза, высотой около 1 м. Она представляла собой сосуд для вина и снабжена внизу кранами в виде львиных и конских голов. На вазе изображены растения и птицы, а выше - скифы, украшающие лошадей. Изображения выполнены в традициях греческого искусства.

Курган Толстая Могила (находится в 10 км от кургана Чертомлык) содержал богатейшее погребение с множеством золотых вещей, несмотря на то что, он тоже был ограблен в древности. Наибольшего внимания заслуживает меч в золотых ножнах и пектораль - шейно-нагрудное украшение.

Самым замечательным из всех произведений ювелирного искусства является пектораль. Она массивна, её вес более 1 кг, диаметр более 30 см. На ней три зоны изображений, разделённые золотыми жгутами. В верхнем (внутреннем) поясе - сцены скифского быта, в центре - двое обнажённых мужчин шьют меховую одежду, растянув за рукава. Справа и слева от них - лошадь с жеребёнком, а на концах композиции - летящие в разные стороны птицы.

Средний ярус представлен растительным орнаментом, выполненным на сплошной пластинке.

Нижний ярус заполнен борьбой животных. Фигуры сделаны каждая особо, а затем они прикреплены на свои места, по мере удаления их от центра композиции они уменьшаются (см. приложение)

По художественности исполнения и по количеству образов пектораль не имеет себе равных.

В скифских курганах наблюдается сильное имущественное расслоение. Встречаются курганы маленькие и огромные, одни погребения без вещей, другие - с огромным количеством золота.

Имущественное равенство здесь настолько сильно, что вывод о бурном процессе классообразования напрашивается сам.

Так перечисленные явления истории Скифии способствовали широкому распространению общих форм материальной культуры и ускоряли развитие общества, еще сохранявшего много первобытных черт. Скифы создали свое искусство. Многое из него вошло в мировую русскую культуру.

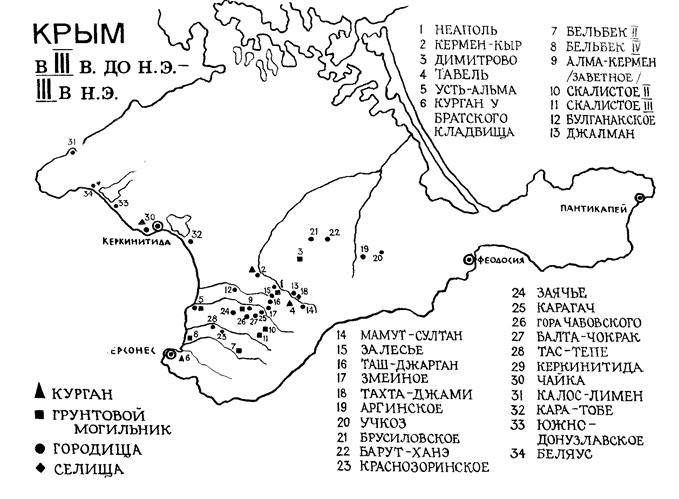

5. Скифские городища в Крыму.

Самое первое поселение на крымской земле скифы, по всей вероятности, основали на окраине современного Симферополя. Позднее на этом месте возник город, будущая столица позднескифского государства. Место расположения города максимально упрощало задачу его обороны. С востока он был ограничен обрывами Петровских скал, с севера и запада - крутыми склонами Петровской Балки. С юга естественной защиты не было. Понятно, что именно здесь была возведена мощная оборонительная стена, которая отсекала территорию поселения от плато. Она представляла собой мощное оборонительное сооружение - вероятно, между обрывом и склоном балки. В нижней части, которая должна была противостоять ударам стенобитных машин, стена была сложена из очень крупных известняковых плит, а в верхней, защищавшей оборонявшихся от стрел и камней, пущенных из пращи, - из сырцовых (не обожженных, а только подсушенных на солнце) кирпичей. Оборонительная стена неоднократно перестраивалась, все более утолщаясь. К концу II в. до н.э., когда скифы подвергались большой опасности со стороны внешних врагов, толщина ее стала очень внушительной. Стена была укреплена несколькими башнями. Раскопками открыты въезд в город и остатки деревянных ворот. За воротами находилась, небольшая никогда не застраивавшаяся площадь, покрытая слоем известковой крошки. С противоположной воротам стороны площадь ограничивалась зданием, построенным в чисто греческом стиле. Особый колорит ему придавали портики - закрытые с трех сторон стенами галереи, перекрытие которых поддерживалось рядами колонн, расположенных вдоль фасада. Около этого здания или в нем самом стояли скульптуры и плиты с надписями, обломки которых найдены при раскопках. В районе площади располагалось еще несколько богатых домов. Стены их были сложены из камня, изнутри оштукатурены и, в некоторых случаях, орнаментированы фресковой росписью, крыши покрыты черепицей. Полы чаще всего были глинобитными, но иногда и деревянными, так как под некоторыми домами обнаружены вырубленные в скале подвалы. Таким представляется облик столицы позднескифского государства во II в. до н.э., в той ее, пока еще очень небольшой части, которая открыта раскопками.

Приблизительно одновременно с поселением, руины которого сохранились на окраине современного Симферополя, и несколько позже - на рубеже - III - II веков до н.э. - возникли две другие мощные позднескифские крепости. Одна из них располагалась в 6 км к северу от Симферополя, на окраине села Мирного, на холме, возвышающемся над долиной Салгира. Руины этой крепости получили название Кермен-Кыр. Остатки другого укрепления, т. н. Булганакское городище, находятся в 15 км к западу от Симферополя близ села Пожарского, на холме, ограничивающем с юга долину реки Западный Булганак. Возникает вопрос о древних названиях описанных крепостей. В "Географии" Страбона и в надписях упомянуты четыре позднескифских крепости: Неаполь, Хабеи, Палакий и Напит. Археологически более или менее подробно изучены четыре крупнейших позднескифских городища - Керменчик, Кермен-Кыр, Булганак, и Усть-Альминское, которое, видимо, и имеется в виду у Страбона и в надписях. Но с полной убедительностью отождествить какое-либо из поселений с одним из названий возможности нет. Гипотезы высказаны разные, но ни одному из авторов не удалось найти решающие аргументы. Правда, большинство ученых полагает что столица скифов, располагавшаяся на месте нынешнего Симферополя, называлась Неаполем.

В то время, когда скифы обосновались в предгорном Крыму, западное побережье полуострова принадлежало Херсонесу. Уже в III в. до н.э. скифы повели активное наступление на поселения херсонесской хоры, и тем самым начали серию скифо-херсонесских войн, растянувшихся до конца II в. до н.э. Притязания скифов не ограничились только Херсонесом. Во II в. до н.э. на короткое время им подчинилась Ольвия. Об обстоятельствах подчинения этого полиса и о формах его зависимости почти ничего не известно. Но говорить о том, что Ольвия во II в. до н.э. входила в состав позднескифского государства можно достаточно уверенно. Лучшим доказательством этого факта служат находки монет, которые чеканились в Ольвии от имени скифского царя Скилура. Таким образом, можно утверждать, что в III-II вв. до н.э. скифы играли чрезвычайно активную роль в экономической и политической жизни Северного Причерноморья. При этом, решая со своими соседями спорные вопросы, они нередко, выступали с позиции силы и обычно успешно.

6. Гибель Скифского государства в Крыму.

Ко времени столкновения скифов с римлянами их общество претерпело серьезные изменения, по сравнению, например, с эпохой правления Скилура. И сели о сфере социальных отношений почти нет источников и, строго говоря, нельзя быть уверенным даже в самом существовании позднескифского государства, то об этнических трансформациях наши знания более обширны.

Исследования погребальных обрядов, особенностей материальной культуры, антропологические характеристики показывают, что основу жителей позднескифских поселений и в первые века нашей эры составляли потомки скифов, кочевавших в северо-причерноморских степях в VII—IV вв. до н. э. Однако этот массив впитал в себя значительные компоненты других этносов. Заметную роль сыграли в этом сарматы. Из письменных источников известно об их политических связях с поздними скифами, но этим контакты не ограничивались. Сарматы становились жителями позднескифских поселений. Сделаны попытки проследить волны сарматских миграций на территорию позднескифского государства. Захоронения в колодах, посыпание могил мелом или углем, конструкция некоторых погребальных сооружений, особенно подбойных могил, положение умерших со скрещенными в голенях ногами или с руками, сложенными на животе, частичная смена ориентации погребенных с широтной на меридиональную и другие признаки позволяют археологически проследить присутствие сарматов. Нельзя не заметить, что к первым векам нашей эры традиционное скифское вооружение целиком сменилось на сарматское, появились новые элементы костюма, например, края платьев стали обшивать бусами, как это было у сарматов. Но изменения в вооружении и одежде, может быть, не стоит связывать с прямым проникновением сарматов в позднескифскую среду: такова была мода, распространившаяся в обширных регионах, расположенных к северу от Черного моря. Другое дело религиозные представления. Они фиксировались в перечисленных выше особенностях погребального обряда и могли появиться, вероятно, только вместе с их носителями. Сарматы поселялись среди поздних скифов рассеянно, но кое-где, очевидно, составляли достаточно компактные группы. Одной из таких групп (может быть, осевшему на землю племени) принадлежал могильник Скалистое II, отличавшийся однообразием погребальных сооружений и инвентаря, и могилы. И найденные в них вещи не противоречат предположению о том, что их оставили сарматы.

Пожалуй, труднее выявить следы пребывания среди поздних скифов тавров. Археологически они улавливаются в некоторых конструкциях погребальных сооружений (наиболее ярко в уже упоминавшихся тавельских курганах), в отдельных формах лепных сосудов и очень редко в бронзовых украшениях. Однако в данном случае на помощь приходят письменные источники. В них для обозначения населения Крыма и появляется новый термин — «тавроскифы» или «скифотавры». Это название широко распространяется в первые века нашей эры. Оно употребляется, например, в надписях боспорских царей, которые должны были хорошо знать своих ближайших соседей. Скорее всего, мы имеем дело с процессом слияния двух ранее самостоятельных этносов — тавров и скифов. Судя по тому, что в это время исконный район обитания тавров — Крымские горы — запустел, тогда как позднескифские поселения в предгорьях продолжали ?