Реферат: Легко- и трудногидролизуемые полисахариды

Реферат

Легко- и трудногидролизуемые полисахариды

Тамбов, 2009

Содержание

Введение

1. Методы определения редуцирующих веществ в гидролизатах

2. Определение легкогидролизуемых полисахаридов

3. Определение трудногидролизуемых полисахаридов

4. Определение массовой доли PB в гидролизатах по методу Макэна и Шоорля

5. Определение массовой доли PB в гидролизатах эбулиостатическим методом

6. Анализ гидролизатов методом газожидкостной хроматографии

Введение

Определение легко - и трудногидролизуемых полисахаридов в древесине основано на реакциях их гидролиза с последующим нахождением общего количества образовавшихся моносахаридов по редуцирующей способности. Для определения содержания отдельных моносахаридов в гидролизатах - гексоз и пентоз - используют хроматографический анализ.

Легко- и трудногидролизуемые полисахариды разделяют, используя различные условия гидролиза. Для гидролиза легкогидролизуемых полисахаридов применяют обработку древесины разбавленными минеральными кислотами, а для гидролиза трудногидролизуемых полисахаридов - обработку концентрированной кислотой при температуре 20...25°С. Для полного гидролиза полисахаридов древесины вместо серной кислоты можно использовать трифторуксусную кислоту.

Гидролиз полисахаридов разбавленной кислотой идет в гетерогенной среде, а гидролиз концентрированной кислотой - в гомогенной. В концентрированной кислоте полисахариды сначала набухают и растворяются, а затем уже происходит их гидролитическая деструкция. Однако в связи с недостатком воды в реакционной смеси продуктами гидролиза в концентрированной кислоте являются не моносахариды, а олигосахариды.

Они образуются, во-первых, при частичном гидролизе полисахаридов, а во-вторых, в результате реверсии моносахаридов - реакции обратной гидролизу. Для доведения гидролиза до конечной стадии - получения моносахаридов - проводят дополнительный гидролиз - инверсию. Раствор олигосахаридов в концентрированной кислоте разбавляют и кипятят в течение 3...5 ч.

При анализе малоизученного сырья рекомендуется проводить предварительные опыты для установления необходимой продолжительности стадии дополнительного гидролиза до достижения максимального выхода моносахаридов.

При слишком длительной стадии дополнительного гидролиза начинается распад моносахаридов, а также происходит реакция реверсии.

1. Методы определения редуцирующих веществ в гидролизатах

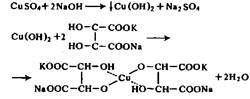

Для определения общего количества легко - или трудногидролизуемых полисахаридов находят концентрацию редуцирующих веществ в гидролизатах. Определение легко - и трудногидролизуемых полисахаридов по концентрации редуцирующих веществ не является вполне точным. В гидролизатах редуцирующими веществами будут не только моносахариды, но также и продукты их распада в кислой среде. В гидролизатах трудногидролизуемых полисахаридов PB состоят главным образом из глюкозы и небольших количеств маннозы, ксилозы, фруктозы. В гидролизатах легкогидролизуемых полисахаридов состав PB более разнообразен: глюкоза, манноза, галактоза, ксилоза, арабиноза, рамноза, глюкуроновая и галактуроновая кислоты, продукты распада моносахаридов. Все вещества имеют различную редуцирующую способность. Учесть эти различия при расчете результатов анализа практически невозможно. Поэтому принято концентрацию PB в гидролизатах определять чаще всего в пересчете на глюкозу. Для определения общего выхода PB пользуются методом Бертрана или эбулиостатическим методом, основанными на реакции окисления Сахаров медно-щелочным раствором, в результате которой двухвалентная медь Cu2+ переходит в одновалентную Cu+ и выпадает в осадок в виде оксида меди Cu2 O. В качестве медно-щелочного раствора используют реактив Фелинга, который получают непосредственно при проведении анализа смешиванием растворов сульфата меди и щелочного раствора сегнетовой соли, в результате чего получается растворимый комплекс, содержащий Cu2+ ,

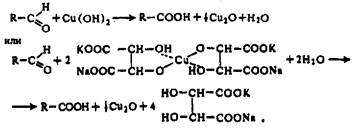

Упрощенно окисление альдоз реактивом Фелинга можно представить схемой

В действительности же окисление редуцирующих Сахаров медно-щелочным раствором представляет не одну определенную реакцию, а множество реакций, происходящих одновременно. При этом носителями редуцирующих свойств являются не только сами сахара, но и продукты их дальнейших превращений и распада. Таким образом, здесь нельзя ожидать стехиометрически протекающей реакции и написать точное уравнение реакции фактически невозможно. Поэтому для пересчета массы восстановленной меди в массу Сахаров пользуются эмпирическими таблицами.

Первоначально при определении PB методом Бертрана осадок Cu2 O взвешивали. Впоследствии количество восстановленной меди стали определять титриметрическими методами - прямого или обратного титрования.

В прямом методе осадок Cu2 O растворяют в растворе додекагидрата сульфата железа - аммония NH4 Fe2 · 12Н2 0 в присутствии серной кислоты. При этом Cu+ окисляется в Cu2+ , aFe3+ восстанавливается в Fe2+ по уравнению

![]()

Раствор FeSO4 титруют раствором перманганата калия

![]()

По количеству перманганата калия, израсходованного на реакцию окисления железа, вычисляют массу меди в Cu2 O и по эмпирической таблице находят массу Сахаров в пересчете на глюкозу.

Ввиду того, что оксид меди легко окисляется на воздухе, определение Сахаров приводит к неточным результатам. Кроме того, для метода Бертрана характерно большое число операций. При нагревании медно-щелочного раствора возможно его самовосстановление. Самовосстановление меди можно учесть, если провести контрольное определение.

--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--