Реферат: Механизм государства понятие и структура, государственный аппарат

-гуманизм;

-федерализм;

-разделение властей;

-законность.

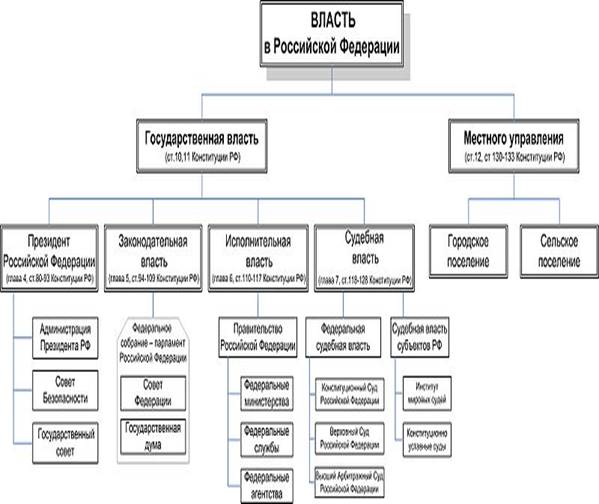

Принцип разделения властей , согласно которому государственная власть осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, предусматривает самостоятельность органов, относящихся к различным ветвям власти (ст. 10 Конституции РФ), их способность обеспечить механизм сдержек и противовесов в отношении друг друга с тем, чтобы предотвратить чрезмерное усиление и возвышение над другими какой-либо одной ветви власти, не допустить захвата кем-либо власти или присвоения властных полномочий, установления диктатуры. Данный принцип представляет собой, как отмечалось, системообразующий фактор механизма современного Российского государства.

Принцип народовластия проявляется в демократической организации государства, республиканской форме правления, при которых носитель суверенитета и единственный источник власти в Российской Федерации – многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть по разным каналам, в том числе и непосредственно (например, выборы президента и представительных органов государственной власти) или через органы местного самоуправления. Однако главное место в ряду средств осуществления власти народа Российской Федерации занимает механизм государства в лице объединяемых им органов.

Принцип гуманизма в формировании и деятельности механизма Российского государства зиждется на том понимании, что оно – социальное государство, политика которого направлена на удовлетворение духовных и материальных потребностей личности, обеспечение благосостояния человека и общества.

Конституция Российской Федерации в статье 2 впервые в основах конституционного строя провозгласила: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Это конституционное требование обращено ко всем без исключения органам государства, к каждому государственному служащему. Данное положение знаменует принципиальный поворот во взаимоотношениях гражданина и государства. Конечно же, изменения не могут произойти в одночасье, но важно, что Конституция гарантирует новый магистральный путь развития России.

Принцип федерализма в формировании и деятельности государственного механизма определяется тем, что Российская Федерация состоит из равноправных субъектов, каковыми являются республики, края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа. Во взаимоотношениях с федеральными органами власти субъекты Российской Федерации равноправны между собой.

Согласно статье 11 (п. 3) Конституции России, разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов осуществляется настоящей Конституцией, федеративными и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. Соответственно, как записано в статье 77 (п. 2) Конституции, в пределах ведения Российской Федерации и ее полномочий по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов, федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.

Принцип законности заключается во всеобщности требования соблюдать и исполнять законы. Согласно статье 15 (п. 2) Конституции РФ органы государственной власти и должностные лица, равно как и органы местного самоуправления, граждане и их объединения, обязаны соблюдать Конституцию и законы России.

Применительно к организации и деятельности механизма Российского государства данный принцип содержит такие требования, как: верховенство закона и непосредственное действие конституционно закрепленных прав и свобод человека и гражданина; осуществление всех государственных властных функций исключительно на основе законов и соответствующих им подзаконных нормативных актов; особая ответственность органов государства и государственных служащих за обеспечение законности, прав и свобод граждан, гарантий от необоснованного привлечения их к ответственности или незаконного лишения тех или иных благ; решительное пресечение любых нарушений закона, от кого бы они ни исходили, неотвратимость ответственности за совершенные преступления и иные правонарушения.

Рассмотренные общие конституционные принципы организации и деятельности механизма государства получают свое подкрепление, развитие и конкретизацию во второй группе принципов, закрепляемых в федеральных законах. Комплексное выражение эта группа получила в Федеральном законе «Об основах государственной службы Российской Федерации».

Наряду с подтверждением конституционного принципа разделения законодательной, исполнительной и судебной власти, в этом нормативно-правовом акте сформулированы следующие принципы:

-верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных законов над иными нормативно-правовыми актами, должностными инструкциями при исполнении государственными служащими должностных обязанностей и обеспечении их прав;

-приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие; обязанность государственных служащих признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;

-равный доступ граждан к государственной службе в соответствии со способностями и профессиональной подготовкой;

-обязательность для государственных служащих решений. принятых вышестоящими государственными органами и руководителями в пределах их полномочий и на основе законодательства Российской Федерации;

-профессионализм и компетентность госслужащих;

-гласность в осуществлении государственной службы;

-ответственность служащих за принимаемые решения, неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

-внепартийность государственной службы; отделение религиозных объединений от государства;

-и некоторые другие.

К числу этих принципов следовало бы также отнести сочетание коллегиальности и единоначалия, экономичность государственной службы. Выполнение последнего принципа особенно актуально в современных условиях существования чрезмерно разросшегося управленческого аппарата.

Статья 10 Конституции Российской Федерации закрепляет принцип осуществления государственной власти на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, а также самостоятельность органов законодательной, исполнительной и судебной власти.

Речь идёт не о разделении абсолютно независимых властей, а разделении единой государственной власти (единство системы государственной власти является одним из конституционных принципов федерализма) на три самостоятельные ветви власти. Принцип разделения властей является основополагающим, ориентирующим, но не безусловным.

Согласно статье 11 Конституции РФ государственную власть осуществляют Президент РФ (он является главой государства, гарантом Конституции РФ, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, в системе федеральных органов поставлен на первое место и не отнесён непосредственно ни к одной из основных ветвей власти), Федеральное Собрание (парламент Российской Федерации, её законодательный и представительный орган, состоит из двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы), Правительство Российской Федерации (возглавляет систему органов исполнительной власти РФ), суды РФ — Конституционный Суд РФ , Верховный Суд РФ , Высший Арбитражный Суд РФ и другие федеральные суды (осуществляют судебную власть, в частности, правосудие).

Помимо указанного в Конституции Правительства РФ действуют и другие федеральные органы исполнительной власти — федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, а также их территориальные органы.

Государственные органы, не относимые к одной из основных ветвей власти

Помимо Президента России, некоторые государственные органы с особым статусом также нельзя отнести ни к одной из основных ветвей власти:

- Администрация Президента РФ - обеспечивает деятельность Президента РФ;

- Полномочные представители Президента Российской Федерации в регионах - представляют Президента РФ и обеспечивают реализацию его конституционных полномочий в пределах федерального округа;

- Органы прокуратуры РФ(де юре является органом исполнительной власти, но не подчиняется Правительству РФ) - осуществляют от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и действующих законов и другие функции;

- Центральный банк РФ - основная функция, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти — защита и обеспечение устойчивости рубля;

- Центральная избирательная комиссия РФ - проводит выборы и референдумы, возглавляет систему избирательных комиссий;

- Счётная палата РФ - осуществляет контроль за исполнением федерального бюджета;

- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации - рассматривает жалобы граждан РФ и других заявителей на решения и действия государственных органов и органов местного самоуправления, принимает меры по восстановлению нарушенных прав;

- другие федеральные государственные органы, также не относящиеся ни к одной из основных ветвей государственной власти.

Разделение властей в субъектах Российской Федерации

Помимо разделения властей «по горизонтали», существует разделение властей «по вертикали» — разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, а также разделение властей в самих субъектах федерации.

Статьёй 1 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» от 6 октября 1999 года закреплены такие принципы деятельности органов государственной власти, как единство системы государственной власти, разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении одного органа государственной власти либо должностного лица, самостоятельное осуществление органами государственной власти принадлежащих им полномочий. Указанным федеральным законом также определены основные полномочия, основы статуса и порядка деятельности законодательных (представительных) и высших исполнительных органов государственной власти, а также высших должностных лиц субъектов РФ. К судам субъектов РФ относятся конституционные (уставные) суды и мировые судьи. В субъектах РФ также действуют территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, а также должностные лица Администрации Президента РФ, органы прокуратуры, избирательные комиссии и другие государственные органы, которые не относятся ни к одной из основных ветвей власти.

4. Орган государства: понятие, признаки и классификация

Орган государства – это часть государственного механизма, его основная ячейка, обладающая определенными специфическими признаками.

Государственный орган наделен властными полномочиями, т.е. юридически закрепленными возможностями осуществлять государственную власть, принимать от имени государства юридически значимые решения и обеспечивать их реализацию.

Государственно-властное полномочие характеризуется тем, что:

- порядок формирования и деятельности органа, его структура и компетенция (права и обязанности) закрепляются нормами права;

- орган государства наделен правом издания юридических актов, содержащих обязательные общие и индивидуальные правовые предписания;